对于中国读者来说,《百年孤独》无疑是了解他的重要途径。当年马尔克斯正是凭借《百年孤独》的巨大影响,获得诺贝尔文学奖和奠定世界级文学大师的地位。《百年孤独》这本书不用多说,但对于中国读者有两点还是不得不提及。

《百年孤独》与《白鹿原》

《白鹿原》的扉页上是巴尔扎克的名言:小说是一个民族的秘史。这句话让人很自然地联想对应起的就是《百年孤独》

《白鹿原》的开头被很多人视为对《百年孤独》的致敬:“白嘉轩后来引以为豪的是一生里娶过七个女人”,而《百年孤独》是“很多年以后,当奥雷连诺上校站在行刑队前,还会想起很多年前和父亲一起去看冰块的那个下午。”(一句话里同时讲到过去跟未来,朱大可曾分析说,这样的一个句子使时间和空间互相移植,有一种显明的他者化效应,进而制造了作者和叙事对象的疏隔)

实际上《百年孤独》对于中国文学和作家的影响是巨大的,详见后面的陈众议先生的专门撰文。

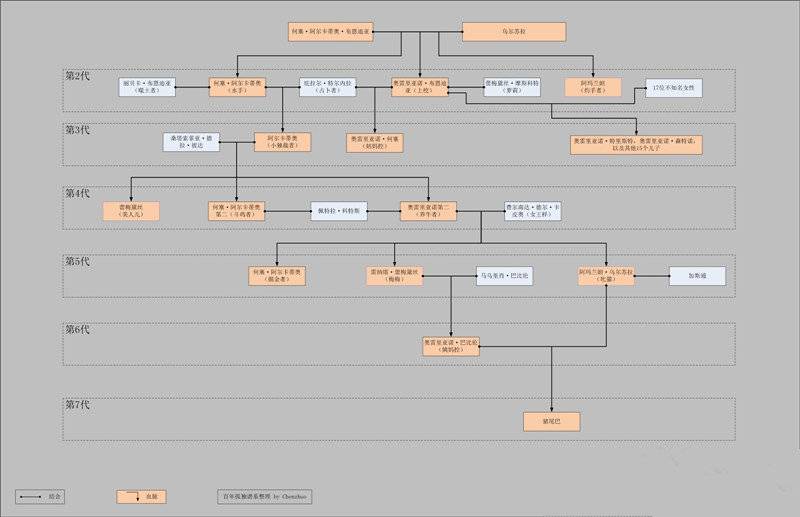

《百年孤独》想看懂,先从人物入手

当你没有能力读它的时候,千万不要试图去读懂。不要逼自己去面对那些看似纷乱的情节,不要强迫自己搞清楚那一代又一代的人物关系,不要翻来覆去的理清某些相似的名字不同的人物。人物之多,关系之复杂让太多的中国读者望而生畏,就如同让外国人读《红楼梦》一样。不过现在如果你将下面的图看懂了,你好像可以轻松一些。

马尔克斯在诺贝尔文学奖上的致辞

拉丁美洲的孤独

张永泰译

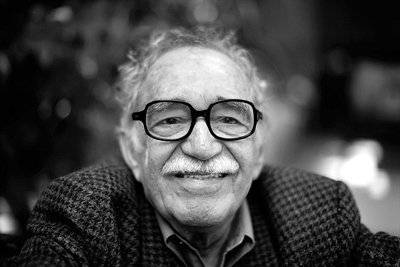

注:颁奖典礼上,加夫列尔•加西亚•马尔克斯作为焦点人物,没有穿庄重的燕尾服,而是身着地道的加勒比西装,打破了诺贝尔奖的颁奖习俗。

跟随麦哲伦一道进行首次环球航行的佛罗伦萨航海家安东尼奥,经过我们南美洲之后,写了一篇准确的报道,然而它更像一篇虚构出来的历险记。他这样写道,他看见过肝脐长在背上的猪,还看见过没有爪的鸟,这种鸟的雌鸟在雄鸟背上孵蛋。此外,还有一种酷似鲣鸟却没有舌头的鸟,它们的喙部像把羹匙。他还写道,还有一种奇怪的动物,它们长着驴头和驴耳,身体象骆驼,腿象鹿,叫起来却又象马。他写道,当他们把一面镜子放到在巴塔哥尼亚遇见的第一个土著居民眼前时,那个身材魁梧的巨人,被自己镜子中的形象吓得魂不附体。

从这本引人入胜的小册子里,已经隐约可见我们现在小说的萌芽。但是,它远非那个时代的现实中最令人惊奇的证明。西印度群岛的史学家们,给我们留下了无数的类似记载。埃尔多拉多这块为人垂涎,但并不存在的国土,长期以来出现在许多地图上,并随着绘图者的想象而不断改变其原来的位置和形状。那位传奇式阿尔瓦尔,为了寻找长生不老的源泉,在墨西哥进行了为期八年的探查。在一次疯狂的远征中,他的同伴们之间发生了人吃人的事,以至于出发时的六百人,在到达终点时,仅有五人幸存。在无数个从未被揭开的奥秘中,有这样一个:一天,有一万一千头骡子从库斯科出发,每头牲口驮有一百磅黄金,去赎回印加国王阿塔瓦尔帕,可最终并没有到达目的地,后来在殖民地时期,在西印度群岛中的卡塔赫纳出售过一些在冲积土壤上饲养的母鸡,在它们的鸡肫里发现了金粒。我们开国者的这种黄金狂,直到不久前还在我们中间蔓延。就在上个世纪,研究在巴拿马地峡修筑连结两大洋铁路的德国代表团,还做出这样的结论:只要铁轨不用当地稀有的车铁来制造而是用黄金,那么方案便是可行的。

从西班牙的统治下独立后,我们并未摆脱这种疯癫的状态。曾三次连任墨西哥独裁者的安东尼奥将军,竟用豪华的葬礼来掩埋他在一次称之为“糕点”战争中被打败的右腿。在厄瓜多尔进行了十六年君主独裁统治的加夫列尔将军,死后的尸体竟然被穿上大礼服和挂满勋章的铠甲,还安放在总统宝座上让人们守灵。萨尔瓦多特奥索福的独裁者马克西米利亚诺将军,在一次惨绝人寰的大屠杀中,使三万农民丧生,他发明了一种用来测试食物中毒的摆锤,还下令用红纸遮盖街灯,以控制猩红热的传染。修建在特古西加尔巴中心广场的佛朗西斯科纪念碑,实际上是从巴黎一个旧雕塑制品仓库里买来的奈元帅的塑像。

当代杰出的大诗人,智利的聂鲁达,十一年前,用他精彩的演说使这个地方生辉。那些有良知的欧洲人,当然也有居心不良的人,开始以前所未有的热情,关注起来自拉美神话般的消息,关注起那个广阔土地上富有幻想的男人和富有历史感的女人,他们生活节俭的程度可同神话故事相媲美。我们从未得到过片刻的安宁,一位普罗米修斯式的总统,凭借火焰中的总统府为工事,同一支正规军对抗,最后英勇战死。两次令人怀疑,而又永远无法澄清的空中遇难,使一位性格豪爽的总统和一位恢复了民族尊严的民主军人丧生。爆发过五次战争和十六次政变,出现过一个魔鬼式的独裁者,他以上帝的名义对当代的拉美实行了第一次种族灭绝。与此同时,两千万拉美儿童,未满两周岁就夭折了。这个数字比1970年以来欧洲出生的人口总数还要多。困遭迫害而失踪的人数约有十二万,这等于乌默奥全城的居民不知去向。无数被捕的孕妇,在阿根廷的监狱里分娩,但随后便不知道孩子的下落和身份。实际上,他们有的被别人偷偷收养,有的被军事当局送进孤儿院。为了改变这种局面,全大陆有二十万男女英勇牺牲。十多万人死于中美洲三个任意杀人的小国:尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉,如果这个比例数用之美国,便相当于四年内有一百六十万人暴卒。

智利这个以好客闻名的国家,竟有一百万人外逃,即占智利人口的百分之十。乌拉圭历来被认为是本大陆最文明的国家,在这个只有二百五十万人口的小国里,每五个公民中便有一人被放逐。1979年以来,萨尔瓦多的内战,几乎每二十分钟就迫使一人逃难,如果把拉美所有的流亡者和难民合在一起,便可组成一个比挪威人口还要多的国家。

我甚至这样认为,正是拉美这个非同寻常的现实,而不仅仅是它的文学表现形式,博得了瑞典学院的重视。这非同寻常的现实并非写在纸上,而是与我们共存的,并且造成我们每时每刻的大量死亡,同时它也成为永不枯竭的、充满不幸与美好事物的创作源泉。而我这个游浪和思乡的哥伦比亚人,只不过是一个被命运圈定的数码而已。诗人和乞丐,音乐家和预言家,武士和恶棍,总之,我们,一切隶属于这个非同寻常的现实的人,很少需要求助于想象力。因为对我们最大的挑战,是我们没有足够的常规手段来让人们相信我们生活的现实。朋友们,这就是我们感到孤独的症结所在。

因此,如果说这些困难尚且造成我们这些了解困难实质的人感觉迟钝,那就不难理解,世界这一边有理智、有才干的人们,由于醉心于欣赏自己的文化,便不可能正确有效地理解我们拉美了。同样可以理解的是,他们用衡量自己的尺度来衡量我们,而忘却了生活给人们带来的灾难并不是平等的;他们忘却了追求平等对我们——如同他们所经历过的一样——是艰巨和残酷的。用他人的模式来解释我们的生活现实,只能使我们显得更加陌生,只能使我们越发不自由,只能使我们越发感以孤独。假如可尊敬的欧洲乐于用他们的历史来对照我们的今天,那么他们的理解力也许会增加一些。如果欧洲人能够记得伦敦曾经需要三百年时间才建成它的城墙,又用另外三百年才有了一位大主教;如果他们能够记得,在埃特鲁里亚,在一位国王确立罗马在历史上的地位之前,它曾经在蒙昧的黑暗里挣扎了两千年之久;如果他们能够记得今天用酥香的奶酷和精确的钟表使我们感到快乐的、热爱和平的瑞士人,在十六世纪时曾像野蛮的大兵一样血洗欧洲,那么他们的理解力也许会提高一些。就是在文艺复兴的高潮时期,一万二千名由东罗马帝国圈养的德国雇佣军,还对罗马烧杀抢掠,用刀子捅死了八千个当地居民。

我并不想把托尼阿的幻想加以实体化,五十三年前托马斯•曼曾在这个大厅里赞扬过这位主人公统一纯洁的北方和热情的南方的梦想。但是,我相信那些思想敏锐的欧洲人,那些也在为更人道、更正义的伟大国家而奋斗的欧洲人,只要认真地修正自己看待我们的方式,便能够从远方帮助我们。对渴望在世界之林享有一席之地的人民的支持,如果不变成真正的具体行动。而仅仅声援我们的幻想,那是丝毫也不能减少我们的孤独感的。

拉美不愿意,也没有理由成为任他人摆布的棋子。她除了希望自己保持在西半球的独立自主地位,没有任何不切实际的幻想。尽管航海技术的进步大大缩短了我们美洲和欧洲之间在地理上的距离,然而我们双方在文化上的距离却扩大了。为什么可以允许我们在文学上保持特色,却疑团满腹地拒绝我们在社会变革方面要求的独立自主呢?为什么认为,先进的欧洲人在其国内努力追求的社会正义,不能以不同的方式,在不同的条件下,也成为拉美的目标呢?不,我们历史上无所顾忌的暴力和过分的痛苦,是世代的不公正和无止无休的苦难的恶果,而不是什么远离我们家园三千海里之外的地方策划出来的预谋。可是,不少欧洲领导人和思想家却相信这种策划,他们犯了和他们祖辈同样的幼稚病,忘记了他们祖辈年轻时代进取向上的狂热,似乎以为除了任凭世界两大主宰者的摆布之外就没有其它生路。朋友们,这就是我们孤独的严重程度。

虽然如此,面对压迫、掠夺和歧视,我们的回答是生活下去,任何洪水猛兽、瘟疫、饥饿、动乱,甚至数百年的战争,都不能削弱生命战胜死亡的优势。这种优势还在发展,还在加速:每年的出生者要比死亡者多七千四百万,新出生的人口相当于纽约每年人口增长的七倍,而他们大部分出生在并不富裕的国家里,其中当然包括拉美。相反地,那些最繁荣的国家却积蓄了足够摧毁不仅数百倍于当今存在的人类,而且可以消灭存在于这个倒霉世界上的任何生物的破坏力。

也是在象今天这样一个场合里,我的导师福克纳在这个大厅里说过:“我拒绝接受人类末日的说法。”他在三十二年前拒绝接受这一世界灾难的说法,如今它仅仅是纯属科学判断上的一种可能。假若我未能充分认识到这一点,我便感到不配占据他曾占据的这一讲坛。面对这个出人意外,从人类史看似乎是乌托邦式的现实,我们作为寓言的创造者,想念这一切是可能的;我们感到有权利相信:着手创造一种与这种乌托邦相反的现实还为时不晚,到那时,任何人无权决定他人的生活或者死亡的方式;到那时,爱情将成为千真万确的现实,幸福将成为可能;到那时,那些命中注定成为百年孤独的家族,将最终得到在地球上永远生存的第二次机会。(1982年12月8日,瑞典,斯德哥尔摩音乐厅)

马尔克斯对中国作家的影响一眼就能看出

马尔克斯对中国作家的影响一眼就能看出

陈众议

在墨西哥

因为是来自友好国家,墨西哥文学艺术界对我们很友好,当我们是外星来客。我们穿一色的中山装和“毛式”军装,自己感觉特别好,我们和墨西哥人互相觉得新鲜,当时,见谁都很容易。所以,马尔克斯、科特萨尔、富恩特斯这些人我都见到了。当时我对他们是高山仰止,他们对我却都很平和。

富恩特斯是个很博学、很有深度的人,又能应付俗事,不过家庭不行,孩子老生怪病。他这个人有不断进行文学探索的使命感。

马尔克斯家我去过两次,最后一次是1989年,我的好朋友是他诸多干女儿中的一个,我们一起吃晚饭,聊了很多。他像个老大哥一样坦率。他给人的感觉,就是一个土生土长的拉美人,不像博尔赫斯那样没有时间和国度的特性。

略萨是个帅哥,身边总是围了很多人。他比马尔克斯的知识分子气更浓,更聪明。但是因为聪明,作品的转向就很快。1960年代他对博尔赫斯这样的作家嗤之以鼻,1980年代开始转向,忽然变成小布尔乔亚,推崇博尔赫斯。我个人认为,本世纪之后,文学还是需要力量,需要对现实起作用,要打动读者也必须对现实说话。琼瑶、金庸能给人泪水和美梦,但在一代人灵魂深处留下印记,宽泛意义上的现实主义还是很重要的。

帕斯我也见过好多次,读书时有个同学是他干儿子。按照当地习俗,一个人认好几个干爹干妈是很正常的,有一大堆干儿子干女儿也是很正常的。

博尔赫斯却是一个很出世的人,他受英国保守主义文化的影响多一些。虽然为人淡泊,但生于世间,完全隐于世又不可能,所以会做一些很奇怪的事,屁颠屁颠跑去接受皮诺切特这样举世唾弃的人颁发的勋章,他是绅士派的知识精英,生活中很谨慎谦虚,文学创作上又很勇猛、炫耀,是精神意义上的张牙舞爪。

我第一次读到博尔赫斯,感觉像在和智者做游戏,而看马尔克斯、略萨等人的作品,则感觉他们在一个文学传统中脉络相承。博尔赫斯是用哲学头脑做文学。

第一次见博尔赫斯是在1979年,当时他在我就读的墨西哥国立大学做演讲,听的人不多,因为当时意识形态尚未淡化,针锋相对得厉害。博尔赫斯的火药味不重,所以不吸引听众。我感觉他是个大师,但不觉得他是文学家。在人们面前,他很谦卑。

在墨西哥待了几年,1982年才回国一次,做了一些中外研讨会,写了些文章,给出版社做了一些选题。

1986年我又去墨西哥,继续读博士学位。

引介和翻译

我翻译的第一个东西,应该是富恩特斯的中短篇,花城出版社1992年推出。当时国内非常推崇马尔克斯和略萨,但是对其他拉美作家所知不多。王央乐先生是个资深翻译家,也翻了很多东西。他1980年代初就翻过博尔赫斯的一些作品,但后来七八年间都没有人再翻过博尔赫斯的作品。我后来觉得,介绍一个地方的文学,广度和深度都很重要。当时拉美文学是全面爆炸,有现实主义的、形而上的,还有介于中间的。像古巴作家卡本迪尔(Alejo Carpentier)是重要的文学流派鼻祖,但是在中国不为人所知。我们不能知其然而不知其所以然,全面介绍一个地区的文学对中国作家和读者都很重要。

其实社科院的工作主要是研究,我一来这里主要是搞研究,研究过程中觉得需要补缺的,还有其他译者们剩下(没有翻译的)的作品,我就翻译过来。还有些人知名度不高,但学术上、文学史上的地位很重要,必须引进,这种情况都有。

后来博尔赫斯、富恩特斯、帕斯、奈保尔这些人,都是我们选介到中国的,后来这些人当中不少得了诺贝尔文学奖。

在选择翻译语言的时候,我也有一个变化的过程。开始和其他老师路子不同,鉴于古典文学的深刻印象,更中国化,不习惯洋腔很重的翻译,相对自由。一个词如果读得别扭,我可能会变通,顺应语言本身的节奏,比如“十大、十全、百八十个”这样的中国词汇。“百年孤独”就比“一百年的孤独”要好,可以是90年、110年,“一百年的孤独”就很累赘。但我现在越来越拘谨了,写文章、做翻译,下笔越来越沉重,这是受外界批评多了,自然会有的回应。

举个例子,《红楼梦》是非常巴洛克的,只有在封建意识很强烈的时候才会产生。当时,从荷兰到意大利都是封建时代极盛期,其孕育的美令人眼花缭乱。比如十四行诗,译到中文,首先行数就不一样。在翻译当时的文章时增减一两个字是必不可少的,这是为了保持语言的律动。我觉得我把神韵译出来了,这是捡了花生丢了芝麻。傅雷后来受到很多批评,估计也是面临同样的问题。

当下的普遍趋势是“科技式”翻译,就是一个字一个字按原文直译,我到现在还不知道哪个更好。

关于汉语语言的可能性,我觉得不用担心。五四以后到今天,白话文虽然也扬弃了一些词汇,但比古文更丰富了。如果我们局限于《康熙字典》,就会被捆住手脚,但是,从审美的角度应该保存文言,半文半白的语言可以用来翻译古典作品。

语言还是我们灵魂的载体,我们更多情况下要靠语言来保持民族、个人的个性、生活、思维方式和审美方式。

没有一个翻译家能够百分之百地把原著的信息传达过来,因为他不是作家肚里的蛔虫,遇到像博尔赫斯、卡本迪尔这样的作者,更加困难他们说到日本的某人,这个人可能存在,也可能不存在,标题和内容可能不同。艰深的问题,找专门研究这个作家的专家并不保证惯用,有时即便找到作者本人也不行,因为他可能已经忘掉了当初的出处。

翻译,从某些意义上来说,是双倍的遗憾:作品自身必然存在的遗憾和译者必然的缺漏。所以杨绛说,翻译是“带着脚镣跳舞” 。

今天,翻译的作品越来越多,水平也很粗糙,我并不为此担忧,或觉得大家“浮躁”了。西方也经历过这个阶段,物欲自然膨胀,会很

快影响精神生活。江山代有才人出,随着社会财富和有产阶层的增加,就会有更多的人选择这种“绅士淑女”但不那么赚钱的工作。更重要的是,随着信息渠道的增加,翻译不再是通向外界的唯一窗口,粗糙的译本把信息传个大概,也就可以了。

写作和影响的焦虑

1980年代,我自己也创作,只是当时没有时间把它们弄出来,属于“抽屉文学” 。我和很多作家,包括王蒙、写《老井》的郑毅和余华、莫言、阎连科等都有很好的关系,还常和陈建功、李陀、邱华栋这样的各界人士来往,参加他们的活动会议。那时候,作家们对了解国外新作品的渴望是溢于言表,都让我多介绍。好在当时没有版权问题。

莫言写《红高粱》时就说,他面前有两座高楼:福克纳和马尔克斯,但更多的是马尔克斯。阎连科也是,贾平凹的《商州纪事》、阿来的《尘埃落定》,马尔克斯在其中的影响一眼就能看出来。但余华、格非等人受博尔赫斯影响更深一些。

这样的影响是很明显的。比如余华,写中短篇相对好一些。从小的基础如果建立在长篇(中国长篇小说或西方18、19世纪的长篇小说)基础上,和建立在博尔赫斯或实验派小说基础上是不同的。博尔赫斯经常对普鲁斯特不以为然,认为长篇是抻长了的短篇,这只能说是因为博尔赫斯的东西更像《庄周梦蝶》、《太平广记》,不能做长篇构思。余华的作品也是,更适合短暂放光。《活着》、《许三观卖血记》都很凝练,非常之好。

博尔赫斯这样的作家,把文学剥离出来,玩智力游戏,解构了我们对文学的理解。这对急于得到承认的年轻作家是个巨大的启发,博尔赫斯的真正难处,在于他句句有出处。他是个图书馆员,你不可能穷尽他。对急于颠覆父辈的年轻作家来说,前面那点启发也就够了。

我对现实主义的偏爱由来已久,这一方面是感性的,因为个人受古典文学影响更深。我认为文学的价值来自与现实生活的参照,让你产生巨大的共鸣。

从理性角度来说,文学无论与意识形态有什么关系,都是离不开人类生活的。即便在以货易货的时代,各大陆板块也独立发展了各自的史诗,只是我们中国的文字发明早,所以没有必要产生口耳相传的史诗。重大题材的诞生,从歌谣到史诗,都是有一定规律的,文学有自己的生长轨迹,与生产力发展并行:不能离开地面,按事物发展规律推动它更好。但文学有时也可以“知其不可为而为之” ,经常试图逆潮流而动,这是文学中的不同声部,永远成不了主流,好处却是不断对主流文学产生刺激或阻碍,丰富主流。钱钟书、张爱玲、徐志摩的突然走红,与意识形态的宽松直接相关。

《世界文学》这样的杂志在1980年代是人手一册,现在却举步维艰,每年外国文学研究所要补贴几万块钱。

今天的全世界文学都不热,精神生活从人们的生存中游离了,求生当然是第一位的。“愤怒出诗人”毕竟是少数。全世界文学面临的十字路口是史无前例的,全球人所想越来越接近,越来越担忧当下生活。此外,吸引读者眼球也越来越难,年轻人都上网了。

小说可能也面临一个十字路口。在它发明之初,小说承担了多重使命:认知、娱乐、教育,但计算机和电视取代了这些功用。正如有了文字就不会有人背诵长篇史诗一样,新时代的新样式可能会到来。上上个世纪,史蒂文森就声称文学消亡了,小说消亡了,现在也还有人这么说。但小说还在,可能有两个原因:一、大家还没有发现新的形式;二、人们还有点留恋过去美好的东西,就像我写小说一样,是有维护“君子之道”的意识的。

为什么还要研究文学?因为阅读是文明的金字塔中的一块砖,一个个人的解读将文明保存下来。没有王国维等一代代学者对禁书《红楼梦》的解读,我们怎么会保留下这部我国文化的巨著?怎么能为世界提供我们不同的见解?文明就是由这样表面上可有可无的东西一点点拼起来的。(本文原载于《生活》杂志)