来源:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)

作者:章程

一、天下之看灯者

7月6日晚,杭城又是淋淋沥沥的雨。在西溪,买了王家卫《阿飞正传》的电影票,觉得这天气真妥当。《阿飞正传》看了很多年,犹然记得这极尽曲折逶迤万里的情事,难咽,化不开,千回百转地绕肠,非得是这潮润润的天气去看才能把它浸染开。

《2046》中有句字幕:“所有的记忆都是潮湿的。”看王家卫的电影,就该掺和着这天气,宜晚,宜踟蹰,宜迷离,宜凉飕飕,宜雨气空蒙,宜凄凄切切,宜在这湿漓漓里沉沉睡去。

电影《阿飞正传》

本科做某建筑竞赛,曾对王家卫的《重庆森林》做过一次解构,把电影分解为“空间”“时间”“运动”三者,并将其图像化,以这套电影系统来描述建筑。这次拉片的经历,让我重新审视了王家卫的电影,发掘其复杂的叙事结构。这是我最早一次在影像与建筑之间的嫁接和实验。我在描述里如是写道:

“《重庆森林》的意义不在叙述的结尾处,意义贯穿整个叙事。电影能够依靠此符号系统描述自身,而建筑亦能借此来描述。电影和建筑在叙事意义上是一致的。”

这种嫁接的第二次尝试是在研究生的《电影建筑学》课堂上,鲁老师要求拍一个长镜头向一部影片致敬。当时立马想到了王家卫的《花样年华》,我爱极了梁朝伟和张曼玉在雨夜邂逅又分开的那段长镜头,微妙又暧昧的情愫在雨水中浸润着浮漾着的,夜灯幽暗,水意迷蒙,每一滴雨从屋檐滑下都带着细密密的节奏。可这段致敬失败了,最后转而效法小津,效果极佳,当然这是后话了。

电影《重庆森林》

我自以为如此熟悉王家卫的作品,可每当自己拍摄才发现要做到如此干净利落,真是处处维艰。有的镜头,台词,只有他拍,才觉得对味。我喜欢《重庆森林》中许多偷格加印的镜头,比如说梁朝伟在“加州”酒吧换十块钱零钱,金城武在街道上追罪犯。人潮涌动的尖沙咀在他们身后变得五光十色如流水,整个世界既疏离又通明透亮。我也喜欢《堕落天使》中大量的超广角镜头,人与人之间的物理距离似乎很近,可心理距离却漫长如国境线。

张岱在《陶庵梦忆》中有言:“天下之看灯者,看灯灯外;看烟火者,看烟火烟火外。未有身入灯中、光中、影中、烟中、火中,闪烁变幻,不知其为王宫内之烟火,亦不知其为烟火内之王宫也。”看王家卫的电影,我常自觉已经身入灯中、光中、影中、烟中、火中,可是,每每觉得知其一二,仍然只是雾里看花,依然是在灯外、光外、影外、烟外、火外。

未见自己,未见天地,未见众生,又何以能懂得王家卫。

二、王家卫正传

王家卫已经被谈论得太多,但鲜而少见的是,他很少谈自己。

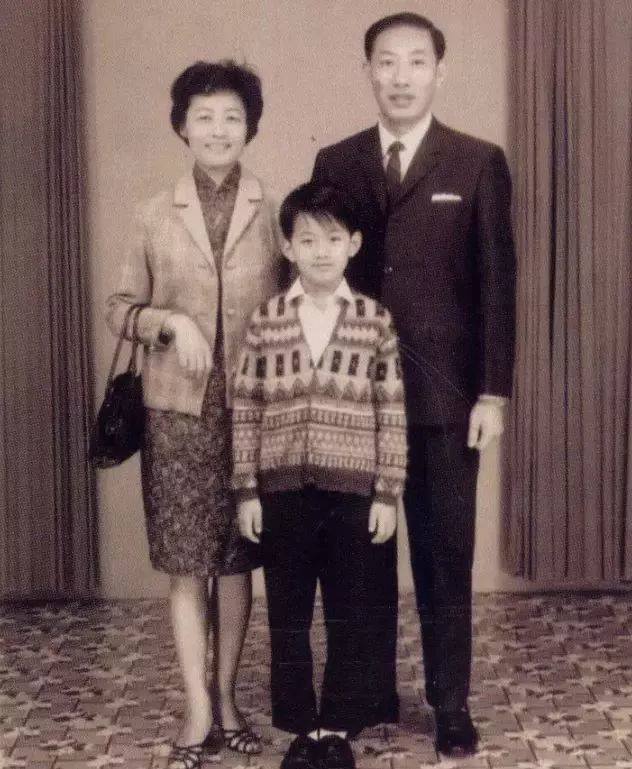

王家卫五岁从上海来到香港。他与父亲的关系很远,大部分时间和母亲一起。或许是因为这种“最小化”家庭的缘故,王家卫的电影中从没有出现过小津或侯孝贤那种大家族的生活,这不是王家卫擅长的。在他的电影中,完整的家庭几乎都不可能出现。每个人的生命都是破碎之花,结着过往生活的茧。

王家卫的电影启蒙是在香港念书时候。那时母亲会在中午接他去看戏,一天看两场三场,主要看西部电影、古罗马场景的片子,还有神怪片。

王家卫与父母

他的成长经验的另一重要部分是阅读。他看了很多美国小说,喜欢约翰·斯坦贝克和海明威。长大了之后开始看日本小说,最初喜欢川端康成的《雪国》和《睡美人》,后来喜欢太宰治和横光厉一。

到了1989年,他有机会看到村上春树的小说,最喜欢他的《1973年的弹珠玩具》。我看了这篇小说,小说中男主角在仓库里和弹珠机对话的情节,《重庆森林》中梁朝伟与肥皂和啤酒瓶说话的场景,两者呈现出有趣的互文和对照。村上是个对王家卫影响很大的作家,他对如孤岛的自我的探索,构建了王家卫的美学。

南美的文学家也深刻地影响了王家卫。他喜欢马尔克斯的《百年孤独》和《预知死亡纪事》。《东邪西毒》的开头“很多年之后,我有个绰号叫西毒”。无疑就是马尔克斯式的。普伊格的《蜘蛛女之吻》的片段化并把时序打乱的叙事,让王家卫完成了《旺角卡门》之后的转变。时间,记忆与遗忘成为他后来作品的母题。

电影《春光乍泄》

王家卫在《春光乍泄》中,把香港人在世界另一头的逃避安放在布宜诺斯艾利斯,未尝不是对自我的回溯。更何况,《春光乍泄》这个名字,其实来自安东尼奥尼的《Blow Up》在香港的翻译名。《Blow Up》是安东尼奥尼对科塔萨尔的小说《魔鬼涎》的改编。而科塔萨尔也是对王家卫影响深远的南美作家。

我很感兴趣的是当王家卫还没有成为后来这个风格化的王家卫的之前,作为编剧的他。在流行租碟片的小时候,港片风靡,无厘头,混搭风,轻松愉悦。有许多有意思的港片,像《最后胜利》《彩云曲》和《小狐仙》等,长大之后才发现原来王家卫是编剧。永佳时期年轻的他,状态似乎更轻松。在2002年邀请刘镇伟当《天下无双》的导演,并担任监制的时候,他的轻松诙谐似乎又回来了。

电影《天下无双》

在王家卫成为后来的王家卫后,他最广为人知的是拍片慢。《阿飞正传》拍了两年,票房上也不理想。他和刘镇伟成立泽东电影公司后,《东邪西毒》拍了两年,依旧票房惨淡。而刘镇伟带着原班人马花了一个月拍的《东成西就》反倒挽了狂澜。可是外界的非议并没有让王家卫退却,《2046》拍摄长达五年,《一代宗师》筹备了十三年,拍摄了三年。

其实王家卫并不缺乏商业化的能力,他第一部导演的作品《旺角卡门》既有口碑又有票房,而且获得九项金像奖提名。他也不乏快速拍片的能力,譬如《重庆森林》仅仅拍了二十一天。《堕落天使》的拍摄也只用了几个月。

但命运自有时间表,王家卫有他自己的时区。他生活在其中,依据在现场的感受调整创作,这是最放松的状态。世界上有两种导演,一种是电影在剧本阶段已经完成;另一种是剧本在拍摄中完成。王家卫显然是后者。慢让他眼里掉出鱼鳞。

电影《堕落天使》

王家卫喜欢戈达尔,他决定以电影为业就是受了《法外之徒》的影响。《阿飞正传》中那段“无脚鸟”的著名台词,就是来自《法外之徒》,男主阿瑟临死前,旁白响起:“他看到印第安神话中的奇鸟,他生来没有脚,永远不能落在地上,它御风而起,只有临死的人才能看到那比鹰还长的透明翅膀。慢慢合上时,变得比手还小。”

戈达尔常常在电影中跳接字幕,王家卫也这么做,比如《花样年华》中的许多金句,并不是出自人物之口,而是这种戈达尔式的剪接。

戈达尔认为蒙太奇也是场面调度的一部分,场面调度是表面的写实,蒙太奇是心理的真实。王家卫也是。他们都善于把无关的细枝末节完全去掉,有时候这种跳跃性需要观众对剧情具备一定的理解和认同。戈达尔的手摇摄影机、快速镜头移动等美学上的倾向,更是成为了王家卫电影的标识,这在《重庆森林》和《堕落天使》中表现的最为明显。

电影《阿飞正传》

戈达尔沉迷于符号系统制造意义和改变认知的方式。意象、文字、声音、画面,在电影中被混杂。王家卫热衷于符号,《2046》中,2046就是意指丰富的符号。电影的开头的画面极具赛博朋客的美学:“2046年,全球密布着无限延伸的空间铁路网,一列神秘专车定期开往2046,去2046的乘客只有一个目的,就是找回失去的记忆。”

在一个人身上寻找他人的痕迹是一件有意思的事。你不可能剔除掉这些痕迹,它们甚至如此精确,如《阿飞正传》中的那句著名台词:“1960年四月十六日下午三点。之前的一分钟你和我在一起,因为你我会记住这一分钟。从现在开始我们便是一分钟的朋友。这是事实,你改变不了,因为已经过去了。”

你拖带着这一切,直到它们成为你背负的世界。

三、王家卫的都市空间

王家卫复杂多义的文本更多地根植于香港的城市空间。

在王家卫之前,香港的城市空间想必从未这样被深情注视过。香港这个城市具有一种紧张感和迷离感。紧张在于它有限的城市空间被最大化地占据和利用着,千千万万的人们在局促的小空间里蜗居。从抗战时期开始,内地流亡到港的诸多民众成为了地产商眼中有利可图的对象,于是尖沙咀等地横空出世了众多仓促完工的安置房。在全球资本市场下,它的角角落落都已被消费主义所侵蚀殆尽,这是被居依德波所批判的资本塑造的景观。

电影《重庆森林》

可是,王家卫却能在这广袤的都市里寻求出美来。《重庆森林》的开头是一段林青霞的在高楼里的偷格摄影的镜头,在重庆大厦所拍摄的。

重庆大厦是非洲南亚一个低端商品交易地,是印度人聚居的地方,租金廉价,治安混乱。王家卫偏偏选择这里拍摄了他最著名的长镜头,让林青霞和金城武第一次相遇。局促逼仄的空间有时候也能诞生出美来,它是波德莱尔的《恶之花》式的美学,是对空间绝望的抒情。

《重庆森林》的另一重景观在兰桂坊。高楼林立,一切都是崭新的,现代的。即使在旧住宅区和旧市场区,你也看不出任何乡愁,因为它们的年代感反而是对资本和权力的某种隐晦的宣示。这个标志着洁净和效率的现代空间,和重庆大厦的脏乱和混杂截然并置。它是一个城市的两面。

电影《堕落天使》

《堕落天使》中的湾仔,也具有这两面。它给电车路分隔,海旁的一边是苏丝黄的世界;另一边是皇后大道东,保留了很多很旧的东西。王家卫说:“这些都是香港人曾经生活过的地方,譬如饮茶的地方、旧书摊、杂货铺等,都不多不少反映我们香港人的生活方式,但在不久的将来,相信这些地方也会消失。”

《阿飞正传》中所有的东西都已经不见了。《花样年华》中湿漉漉的街道,寂寥的夜雨,昏黄的路灯,双层公交,斑驳的居民楼,被挡土墙隔绝着的上下层的城市空间,在今天也已经快没有了。

电影《花样年华》

陈丹青早年形容“香港是清朝”,也许是因为还残留着一部分旧时代的习语和风俗。时间的两个维度让城市的过去和现在变得混杂,界限模糊。这是一种无可比拟的独特风貌。

瓦莱里有句流传很广的话:“每个人都属于两个时代。”毫无疑问,王家卫也是同时生活在两个时空里。这是香港这座城市赋予他的美学。

时间的绵密和厚重是我爱的王家卫式的浪漫。

四、王家卫与刘以鬯

香港作家刘以鬯是当我们谈论王家卫的时候必不可少的一个名字。

刘以鬯先生今年六月份去世,可是内地鲜有关于他的报导,很惋惜。我也是很晚才知道他。看的他的第一本书是《迷楼》,是一部短篇小说集。之后看了《酒徒》和《对倒》。

看刘以鬯的文字,只觉得周围漫开了氤氲的水气,时稠时稀,如同看王家卫的电影。刘以鬯的小说不乏漂亮的句子。《对倒》中淳于白坐在香港餐厅里听姚苏蓉唱《今天不回家》,回忆起了在上海舞厅里听吴莺音唱《明月千里寄相思》,他如是写道:

“那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。看到的种种,也是模模糊糊的。淳于白一直在怀念过去的一切。如果他能够冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月。”

电影《花样年华》

这句话后来被王家卫用在了《花样年华》中。刘以鬯的文字和王家卫的影像是有趣的镜像。王家卫在《花样年华》上映后不久,出了一本《对倒写真集》,书中的影像是《花样年华》中没有出现过的画面,而文字则是刘以鬯的小说《对倒》中的文字。王家卫完成了一种影像与文字的对倒,它们相互指涉着,可各自对立,自成一个世界。

刘以鬯写过一部意识流的小说《酒徒》。《酒徒》中充满了如梦的呓语般的句子:“生锈的感情又逢落雨天,思想在眼圈里捉迷藏。”有时候他看着某物,思想却滑到了另一处:“思想凌乱,犹如用剪刀剪出来的纸屑。这纸屑凌空一掷,一变而为缓缓下降的思想雪。”

《酒徒》的主角是一个在苦闷的现实里挣扎的写作者,他有着严肃文学的追求,可是不得不屈于现实,以写武侠小说和黄色小说来谋稻粮。他说在香港这个社会,“有修养有才气的文人为了生活十九都在撰写庸俗文字”,而他“不愿意将幻梦建筑在自己的痛苦上”。这是六十年代香港文学界专栏作家的普遍现实。

酒徒无疑是他们典型的缩影。

电影《花样年华》

酒徒会对五四运动以来的小说传统大加议论,也会杜撰在香港的现实里困顿辞世的另一个海明威。他醉酒后断断续续的思维飘忽不定:“抽象画家爱上善舞的颜色。潘金莲最喜欢斜雨叩窗。一条线。十条线。一百条线。一千条线。一万条线。疯狂的汗珠正在怀念遥远的白雪。米罗将双重幻觉画在你的心上。岳飞背上的四个字。王洽能以醉笔作泼墨,遂为古今逸品之祖。一切都是苍白的。”

意识流是很好的诗与小说联姻的产物。

他就这样絮絮叨叨,替自己的坠落作辩解。外部世界与内心自我的冲突向来是文学永恒的主题,可是这一切之所以永恒,就在于它的无解。一代人在一代人的泥淖里曳尾于涂。有想过抗争的,比如加缪,但依旧是西绪弗斯般的徒劳。刘以鬯本人当然也是抗争的,不然他不会写这些对自己有交代的作品。

酒是《酒徒》中的主角逃避现实的方式,他满腹狐疑地社会嘲弄,可难以掩饰自己的脆弱。最厌世者对世界往往有着最天然的真诚。小说结尾处,他为自己恶毒的言语杀害了一位慈祥的老人而自责,“我的理性刚在盐水中浸过,使我无法适应当前的环境。我必须搬家,才可摆脱一切痛苦的记忆”。可是当他在日记簿上写下“从今天起戒酒”,但到傍晚时分,又“在一家餐厅喝了几杯白兰地”。一切坚固的,沉重的,严肃的,神圣的,在酒徒面前烟消云散,生存的意义于如浮萍般飘忽。

刘以鬯

刘以鬯是王家卫的文学老师。刘以鬯贪恋过去,他说:“幸亏时光不会倒流,否则万物一定会朝旧岁月里疾步奔走。”王家卫与刘以鬯在美学上暗合,他原先想把《酒徒》搬上荧幕,可因为电影版权已经卖给他人,只好作罢。

《酒徒》里主角的这类形象,其实始终是王家卫电影角色的原型。他们深情,怜悯人世,可是放浪形骸,有着一个臆想的世界却常常囿于世俗,在人世里被遏制和禁锢。

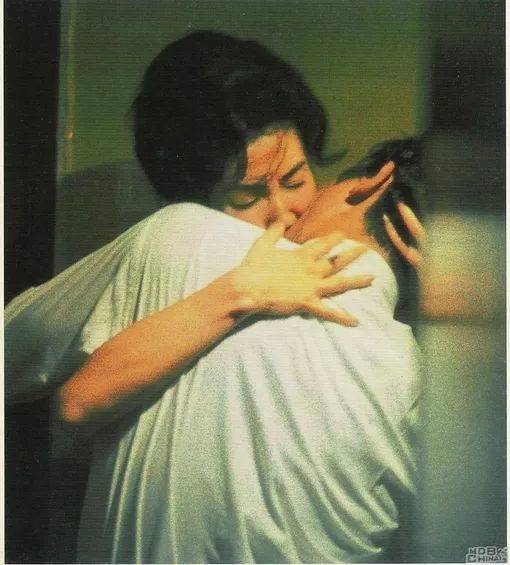

电影《堕落天使》

刘以鬯懂香港社会,他敏感地捕捉者都市里卑微的人性,如《蟑螂》中的丁普,如《龙须糖和热蔗》中的亚滔,就如同王家卫的电影里形形色色的角色。《堕落天使》中李嘉欣的角色,连欲望都是被压抑隐忍着,在快感之后绝望地啜泣。每一个人都带着一吨重的孤独,都是孤独症患者。

可是,谁又不是呢。

五、见自己,见天地,见众生

2015年底,参加某竞赛,曾用古龙小说中“画满楼时心亦满”作为图纸之名,英文标题我将其翻译为“In the mood for misty blossom”,化用了王家卫《花样年华》的英文翻译。这个作品在现场评审中获了第一,可其后波折不断,那时如被栽赃的令狐冲,愤懑得意难平。可失之东隅,收之桑榆,此后拿过更多国际竞赛的奖,这事不再让我有波澜。

但这倒也印证了武侠与王家卫对我的影响之深。我自小是武侠迷,喜欢看金庸古龙的小说。《东邪西毒》很早就看了,后来又看了2009年出的终极版。时常会重温这部电影。它是王家卫式的江湖,不大不小,刚好能容纳五六个人情感的纠葛。他没有落传统武侠的窠臼,言在此,意在彼,“旗未动,风也未吹,是人的心自己在动”。

电影《东邪西毒》

《东邪西毒》是“失败者之歌”,每一个角色,都带着各自的过去。

黄药师风流倜傥,是感情上的浪子,他能轻易地让很多人爱上他,但始终不知被人喜欢的感觉是怎样的。盲武士在妻子爱上黄药师后,和他从最好的朋友彻底沦为仇人。慕容嫣是大燕国的公主,以慕容燕的身份行走江湖,因为黄药师的一句“你要是有个妹妹,我一定娶她”而回归到了慕容嫣这个女儿身,可黄药师的态度,让她自我矛盾纠葛。最后不辨真实,成了独孤求败,这个金庸小说中被口耳相传却始终不曾露面的一流高手。

情感上的挫败换来了武学上的精进,不知是喜是悲。

洪七在电影中是个简单可爱的角色。他为了帮助复仇的孤女而失去一根指头,不再是江湖中刀最快的了。当他带上自己的发妻,逆风而行,出走江湖的时候,欧阳锋的内心是嫉妒的,他曾经有这样的机会,但他失去了。他负气离开白驼山,独居在这荒漠,看一个个人来到,又看一个个人离去,无人对夕阳。

电影《东邪西毒》

王家卫在《东邪西毒》融入了太多的幻灭感,他们只有在换成另一重身份后,才有勇气去弥补缺憾。欧阳峰把自己当成黄药师后,才觉得“我爱你”几个字比较容易说出口。慕容嫣触摸欧阳峰的身体,可彼此心里却都想着另一个人。到了《一代宗师》,叶问对宫二的感情依然是隐而不发,就像是《东邪西毒》中的诸人,就算独步四海,在情感面前立马能溃不成军。

电影《东邪西毒》

但《一代宗师》比《东邪西毒》多了一种对生命的了然,叶问说:“武术是大同的,千拳归一路。到头来,就两个字:一横一竖。”以武学的眼界观人世,观众生,可谓千愁百转,尽皆化开。

电影《一代宗师》

但并没有多少人能够到这见众生的境界,宫二没有,叶问也许有。可见了又能如何,无非还是山,还是水。你我周遭,何尝不曾有宫二,有叶问,有欧阳锋,有黄药师,有洪七,有盲武士,食肆林立的都市又何尝不是荒漠。王家卫对人世深情,不轻易道破一切。

有一天,你在挤着地铁上下班时,有那么一瞬,会觉得身边这些埋首看手机的人们如此疏离遥远。与他们相比,你与那些风流已被雨打风吹去的被虚构杜撰的人们的心理距离,也许要近很多。尘世如潮人如水,有时人生真不如来一坛“醉生梦死”的酒。

那一瞬间,大概你会爱上王家卫那让人哭不出的浪漫。

本文来自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)。作者:章程,野生建筑师,青年写作者。豆瓣号:夜第七章