本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang)

这周五,许多人期待已久的《江湖儿女》即将与大家见面。

关于这部电影,提前在电影节上看过的观众说——《江湖儿女》是一部重要的作品,因为贾樟柯用这部电影串起了属于自己的电影宇宙。

@圆首的秘书:

毫不夸张地说,这可能是三峡好人以来贾樟柯最重要的一部作品,它不仅勾连起之前除世界之外的几乎所有作品,还通过贯穿性的角色串联起整片中国土地,绘出了一幅心酸的迁徙路线图。

江湖此时具有双重含义:黑帮和漂泊,种种道德崩塌的故事背后,是残存的传统人际关系中一丝难以断绝的情义和温柔。

关于“江湖”这件事,贾樟柯自己说:

直到今天谁又不是生活在江湖里面,或者你是报社的记者你有报社的江湖,或者你是房地产的老板你有房地产的江湖,你要遵守那个规则,你要打拼,你要在险恶的生活里生存下去。

我们太容易生活在自己的一个范围里面了,就以为我们的世界就是这个世界,其实我们只要走出去一步,或者看看我们的亲人,就会发现根本不是。我觉得我们应该去拍,不能那么容易将真实世界忘记。

几天前,贾樟柯为《江湖儿女》写了一篇短文,其中谈到,这部电影讲述的不只是在自己记忆中的热血街头,还有“时间对我们的雕塑”。

看《江湖儿女》之前,就让我们回顾一下贾樟柯在他的电影手记《贾想》中所记录的“江湖”,以及22年时间的记忆与雕塑。

1996年:《小山回家》

1995年元旦,北京

在北京宏远餐馆打工的民工王小山被老板赵国庆开除。回家前他找了许多从安阳来北京的同乡,有建筑工人、票贩子、大学生、服务员、妓女等,但无人与他同行。

他落魄而又茫然地寻找尚留在北京的一个又一个往昔伙伴,最后在街边的一个理发摊上,他把自己一头城里人般凌乱的长发留给了北京。

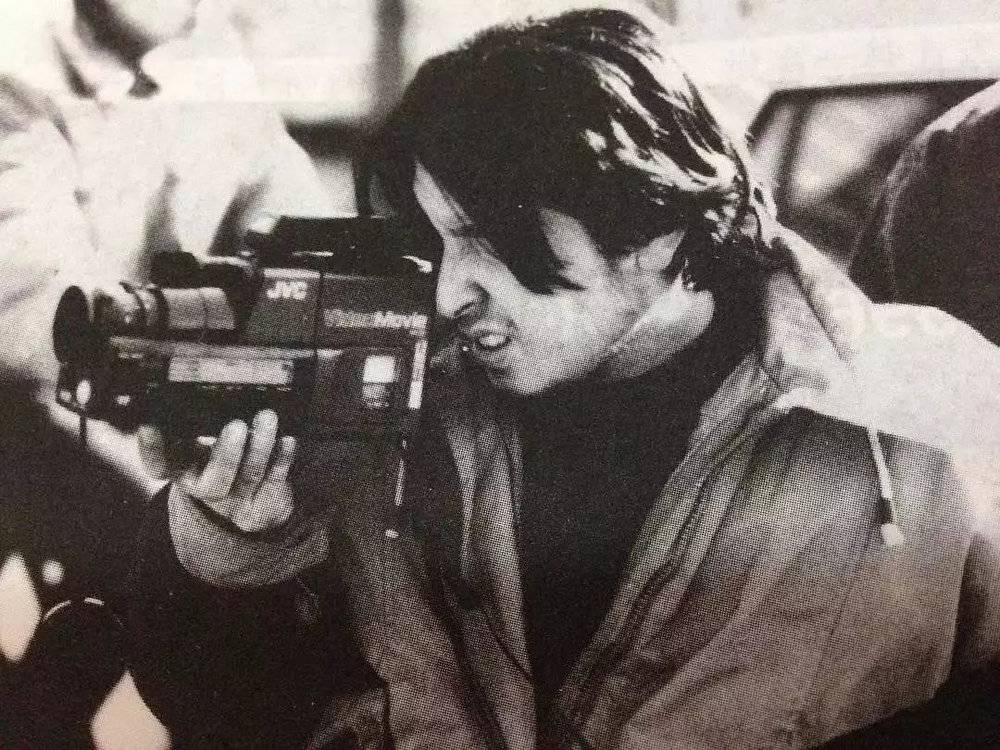

当我们这些更为年轻的人一旦拥有摄影机,检验自己的首先便是是否真诚而且专注。

《小山回家》中,我们的摄影机不再漂移不定,我愿意直面真实,尽管真实中饱含着我们人性深处的弱点甚至龌龊。

我愿意静静地凝视,中断我们的只有下一个镜头下一次凝视,让远处的青山绿水化解内心的悲哀。我们有力量看下去,因为——我不回避。

不知从哪一天起,总有一些东西让我激动不已。无论是天光将暗时街头拥挤的人流,还是阳光初照时小吃摊冒出的白汽,都让我感到一种真实的存在。

不同面孔上承载着相同的际遇,我愿意看民工脸上灰尘蒙盖下的疙瘩,因为他们自然开放的青春不需要什么“呵护”。

我愿意听他们吃饭时呼呼的口响,因为那是他们诚实的收获。一切自然地存在着,只需要我们去凝视、去体会。

我们关注人的状况,进而关注社会的状况,我们还想文以载道,也想背负理想。

我们忠实于事实,我们忠实于我们。我们对自己承诺——我不修改。

1998年: 《小武》

1997年,山西汾阳

小武是个扒手,自称是干手艺活的。他戴着粗黑框眼镜,寡言,不怎么笑,头时刻歪斜着,舌头总是顶着腮帮。

他常常抚摸着石头墙壁,在澡堂里练习卡拉OK,陪歌女枯燥地轧马路,与从前的“同事”、现在的大款说几句闲言淡语。

他穿着大两号的西装,在大兴土木的小镇上晃来晃去。

这是一部关于现实的焦灼的电影,一些美好的东西正在从我们的生活中迅速消失。

我们面对坍塌,身处困境,生命再次变得孤独从而显得高贵。

我们的文化中有这样一种对“苦难”的崇拜,而且似乎是获得话语权力的一种资本。

因此有人便习惯性地要去占有“苦难”,将自己经历过的自认为风暴,而别人,下一代经历过的又算什么?至多只是一点坎坷。

在他们的“苦难”与“经历”面前,我们只有“闭嘴”。

“苦难”成了一种霸权,并因此衍生出一种价值判断。

这让我想起“忆苦思甜”,那时候总以为苦在过去,甜在今天。谁又能想到“思甜”的时候,我们正经历一场劫难。

年轻的一代未必就比年长的一代幸福。谁都知道,幸福这种东西并不随物质一起与日俱增。

我不认为守在电视边、被父母锁在屋里的孩子比阳光下挥汗收麦的知青幸福。

每个人有每个人的问题,一代人有一代人的苦恼,没什么高低之分。对待“苦难”也需要有平等精神。

2000年:《站台》

1979年,中国开始实施“改革开放”政策。汾阳县文工团的崔明亮、张军等年轻人在舞台上排演诗朗诵《风流歌》。

进入80年代。大家在发廊里听邓丽君的《美酒加咖啡》。崔明亮收到张军从广州寄来的明信片,望着画面上的高楼大厦,崔明亮彻夜难眠。

张军从广州看望姑妈回来,带回了电子手表、录音机以及一把红棉牌吉他。

文工团为了适应市场的需要排演了一台轻音乐节目,并要巡回演出。清晨,一辆汽车拉着崔明亮和张军等人向远处驶去,开始了他们的演出之旅。

电影从1979讲到1989,中国出现最巨大变化和改革的时期,这十年也是我成长过程中最重要的阶段。

在中国,国家命运和自身幸福、政治形势和人性处境总是互相牵连;过去十年,因为革命理想的消失、资本主义的来临,很多事都变得世俗化了,我们置身其中,也体验良多。

我学会骑自行车后做的第一件事情,就是骑车到三十里地之外的一个县城去看火车。

当时对我这样一个没有走出过县城的孩子来说,铁路就意味着远方、未来和希望。

在《站台》中弥漫的那种对外面世界幻想期待的情绪就是我自己体验过的东西。

我记得我在十七八岁念书的时候,晚上老不睡觉,总期待第二天的到来,总觉得天亮了就会有新的改变,就会有什么新的事情发生。

这种情绪一直伴随着我,和我有差不多生命经验的人都会有这样一种感受。

站台,是起点也是终点,我们总是不断地期待、寻找、迈向一个什么地方。

人物角色的发展和环境变迁,构成《站台》的叙述次序,在自然的生、老、病、死背后,蕴涵着生命的感伤,花总会凋零,人总有别无选择的时候。

2002年:《任逍遥》

斌斌一个人站在汽车站的候车室里发呆,他不是旅客,从来没想过要离开这个城市。

小济抽着烟坐在售票处前的长椅上看报纸,他不看新闻,只想找份工作。他们是朋友,不爱说话,但都喜欢游荡。

这个城市叫大同,正在流行一首叫《任逍遥》的歌。大同在北京的西北,距大海很远,离蒙古很近。“任逍遥”是一句古话,他们觉得“任逍遥”的意思就是“你想干啥就干啥。”

这一天,城市的上空突然传来一声巨响,他们分不清这是远处的雷声,还是梦中的排浪。

站在大同街头,看冷漠的少年的脸。这灰色的工业城市因全球化的到来越发显得性感。

人们拼命地快乐,但分明有一股淡淡的火药气味随KTV的歌声在暗夜中弥漫。

这城市到处是破产的国有工厂,这里只生产绝望,我看到那些少年早已握紧了铁拳。

他们是失业工人的孩子,他们的心里没有明天。带着摄影机与这个城市耐心交谈,慢慢才明白狂欢是因为彻底的绝望。

于是我开始像他们一样莫名地兴奋。知道吗?暴力是他们最后的浪漫。

小的时候看完《西游记》,我一个人站在院子里,面对着蓝天口里念念有词,希望那一句能恰巧是飞天的咒语,让我腾空而起,也来一个跟头十万八千里。

这些年跟头倒是摔了不少,人却没飞起来。

我常常想,我比孙悟空还要头疼,他能飞,能去天上,能回人间,我却不能。我要承受生命带给我的一切。

太阳之下无新事,对太阳来讲事有些旧了,但对我来讲却是新的,所以还是拍电影吧,这是我接近自由的方式。

我悲观,但不孤独,在自由的问题上连孙悟空都和我们一样。

2004年:《世界》

赵小桃坐在单轨列车上打电话,她说她要去印度。她以前的男朋友突然来找她,他说他要去乌兰巴托。

赵小桃说的印度是世界公园的微缩景点,她在公园里跳舞,为游人表演。他们相见,吃饭。小饭馆弥漫的烟雾正好掩饰他们告别的忧伤。

赵小桃现在的男朋友叫成太生。他正在埃菲尔铁塔上执勤,是世界公园的保安队长。

这座公园布满了仿建世界名胜的微缩景观,从金字塔到曼哈顿只需十秒。

在人造的假景中,生活渐渐向他们展现真实:一日长于一年,世界就是角落。

1993年,我陪父母在京旅游,行车经过荒凉的郊区旷野,来到“世界公园”。

挂历里才能看到的异域建筑出现在了眼前,穿越于埃及金字塔和美国白宫之间,途中经过莫斯科红场。

广告板上写着“不出北京,走遍世界。”人们对外面世界热忱的好奇心就这么被简单地满足了。

作为人造的景观,“世界公园”一方面说明人们了解世界的巨大热情,另一方面又表明一种误读。

当人们面对这些精心描绘的风景名胜时,世界离他们更加遥远。

我越来越觉得,超现实成为了北京的现实。这座城市几年间变成了一个大的工地,一座大的超级市场,一座大的停车场。

一方面是各种各样的秀场歌舞升平,一方面是数以万计的人失去工作;一方面是高楼大厦拔地而起,一方面是血肉之躯应声倒下。

那些来自外地的民工,用牺牲自己健康和生命的方法点亮夜晚城市的霓虹。而清晨的街道上又挤满了初来城市的人潮。

这座城市日夜不分,季节不明。人们能复制一种建筑,但不能复制一种生活。

2006年:《三峡好人》

煤矿工人韩三明从汾阳来到奉节,寻找他十六年未见的前妻。两人在长江边相会,彼此相望,决定重婚。

女护士沈红从太原来到奉节,寻找她两年未归的丈夫,他们在三峡大坝前相拥相抱,一支舞后黯然分手,决定离婚。

老县城已经淹没,新县城还未盖好,一些该拿起的要拿起,一些该舍弃的要舍弃。

在三峡,如果我们仅仅作为一个游客,我们仍然能看到青山绿水,不老的山和灵动的水。

但是如果我们上岸,走过那些街道,走进街坊邻居里面,进入这些家庭,我们会发现在这些古老的山水里面有这些现代的人,但是他们家徒四壁。

这个巨大的变动表现为一百万人的移民,包括两千多年的城市瞬间拆掉,在这样一个快速转变里面,所有的压力、责任,所有那些要用冗长的岁月支持下去的生活都是他们在承受。

我们这些游客拿着摄影机、照相机看山、看水、看那些房子,好像与我们无关。

但是当我们坐下来想的时候,这么巨大的变化可能在我们内心深处也有。

或许我们每天忙碌地挤地铁,或者夜晚从办公室出来凌晨三点坐着车一个人回家的时候,那种无助感和孤独感是一样的。

我始终认为在中国社会里面每一个人都没有太大的区别,因为我们都承受着所有的变化。

这变化带给我们充裕的物质,我们今天去到任何一个超市里面,你会觉得这个时代物质那样充裕,但是我们同时也承受着这个时代带给我们的压力。

那些改变了的时空,那些我们睡不醒觉、每天日夜不分的生活,是每一个人都有的,不仅是三峡的人民。

有时候我们不能面对这样的生活,或者面对这样的电影,这是我们一整代人的懦弱。

2008年:《二十四城记》

1958年,一家东北的工厂内迁西南。三代厂花的故事和五位讲述者的真实经历,演绎了一座国营工厂的断代史。她们的命运,在这座制造飞机的工厂中展开。

2008年,工厂再次迁移到新的工业园区,位于市中心的土地被房地产公司购买,新开发的楼盘取名“二十四城”。往事成追忆,斗转星移。

时代不断向前,陌生又熟悉。对过去的建设和努力充满敬意,对今天的城市化进程充满理解。

三个女人的虚构故事和五位讲述者的亲身经历,共同组成了这部电影的内容。

同时用纪录和虚构两种方式去面对1958年到2008年的中国历史,是我能想到的最好方式。

对我来说,历史就是由事实和想象同时构筑的。

故事发生在一家有六十年历史的国营军工厂,我的兴趣并不在于梳理历史,而是想去了解经历了巨大的社会变动,必须去聆听才能了解的个人经验。

当代电影越来越依赖动作,我想让这部电影回到语言,“讲述”作为一种动作而被摄影机捕捉,让语言去直接呈现复杂的内心经验。

无论是最好的时代,还是最坏的时代,经历这个时代的个人是不能被忽略的,《二十四城记》里有八个中国工人,当然这里面也一定会有你自己。

我采访的这五十多个人里面,有非常激烈的讲述,也有惊心动魄的瞬间,但是我在剪辑时,全部把它剪掉了,只留下一些常识性的经历。

对大多数中国人来说,这些经历、这些生命经验是常识,它不是太个体的,不是独特的。

但这个常识性讲述希望提供给观众一种更大的想象空间,这个想象空间可以把自己的经验、经历都投入在里面,它不是一个个案,它是一个群体性的回忆。

2010年:《海上传奇》

上海,风云际会的城市,人来人往的码头。这里曾经遍布革命者、资本家、工人、政客、军人、艺术家、黑帮,这里也曾经发生过革命、战争,暗杀、爱情……

1949年,大量的上海人去了香港和台湾。

在上海、台北、香港找寻上海记忆,十八个人物的亲身经历,像长篇小说的十八个章节,为我们讲述了从1930年代到2010年的上海故事。

在我用电影同步观察中国变革十多年后,我越来越对历史感兴趣了。

因为我发现,几乎所有当代中国所面临的问题,都可以在历史深处找到形成它的原因。

于是我带着摄影机来到了上海,并追随着上海人离散的轨迹去了台湾和香港。

几乎所有中国近现代史上重要的人物,都和上海发生过关系。

发生在上海的那些影响中国的事件,又给这座城市的人带来了生离死别的命运变迁。

在上海,在这座城市的背景上,书写着复杂的历史词汇:19世纪的“殖民”,20世纪的“革命”,1949年的“解放”,1966年的“文革”,1978年的“改革”,1990年的“浦东开放”。

但我关心的是在这些抽象的词汇背后,那些被政治打扰的个人和被时光遗忘的生命细节。

当我面对我的人物,听他们不动声色地讲述惊心动魄的往事时,我突然发现我的摄影机捕捉到了,始终闪烁在这些讲述者目光中的自由梦。

2013年:《天注定》

山西,一个愤怒的男人决定采取个人行动。重庆,一个游子发现了枪的无限可能。湖北,一个女人被逼到墙角,她忽然想起自己有刀。广州,一个总在换工作的少年飞向自己的绿洲。

纵高铁出没、私家飞机遨游,只要山河大地在,侠义就在。

这部影片讲述的故事,取材于近几年发生的一些真实事件。

这些事件涵盖了山西、重庆、湖北、广东四个地区,从北到南几乎覆盖了整个中国。

我想用最直接的方式,对当代社会做一次纵贯的描绘。在尊严随时可能被剥夺的境遇里,个人的暴力开始抬头。

很显然,暴力对于弱者来说,是最快、最直接挽回自己尊严的方法。我们必须去理解瞬间之“恶”,并努力避免此类事件发生。

这四个人物常让我想起胡金铨的武侠片。我想借鉴武侠片的方法,拍一个当代故事。

这也是一部有关人和人之间彼此关联的电影,我想探讨我们所处的世界演进到今天,人和人是以何种方式联系在一起的。

这个故事没那么复杂,也不深刻,也不含蓄。

总之,朴朴素素的,四块石头摆在草地上。不试图去感染别人,不解释不煽情不落泪,只是沉甸甸存在过,存在着。

2015年:《山河故人》

1999年中国北方小城汾阳,涛儿一直徘徊在煤矿主张晋生和矿工梁子的三角关系之中。

2014年重病缠身的梁子,背井离乡十五年后带着妻儿回到故乡,等待生命最后一刻的停摆。病床前涛儿与梁子相望唏嘘,涛儿已经离婚,前夫张晋生准备带儿子移民澳大利亚。

2025年涛的儿子长大成人,住在澳大利A城。他不喜欢讲中文,只记得母亲的名字叫“Tao”,波浪的意思。

北半球,冬季的汾阳。五十多岁的涛突然回头,仿佛有人在呼喊她的名字,但围绕她的只有纷飞的大雪。

经历过悲欢离合,所以想拍《山河故人》。

这部电影在时间上涵盖了过去、现在和未来,从1999年跨越2014年再到2025年。

从90年代末开始,中国经济开始加速度发展。伴随着这场超现实的经济运动,人们的情感方法无法阻止地被改变了。

触发我拍这部影片的动机在于,我们放大了人类活动中经济生活的比重,却缩小了情感生活的尺寸和分量。

因而我会幻想,再过十年,在我们的未来,我们会怎样理解今天发生的事情,我们会如何理解自由的问题?

佛教把人的生命过程归为“生、老、病、死”,我想用电影去面对:无论哪一个时代,所有人都要经历的那些不可回避的艰难时刻。

山河可变,情义永在。

在《贾想》的序言中,陈丹青说过这样一段话:

我这样说非常得罪我的同辈,但我对自己也同样无情。我从来没有忘记:我们出发时,只有一个荒凉的背景。

现在三十年过去了,我对文艺的期待,就是把我们目击的真实说出来。同时,用一种真实的方式说出来。

没有一种方式比电影更真实,可是在三十年来的中国电影中,真实依然极度匮乏。

刚才有年轻人问:“谁能救救我们?”我的回答可能会让年轻人不舒服:这是奴才的思维。

永远不要等着谁来救我们。每个人应该自己救自己,从小救起来。

什么叫做救自己呢?以我的理解,就是忠实于自己的感觉,认真做每一件事,不要烦,不要放弃,不要敷衍。

我们都得一步一步救自己,我靠的是一笔一笔地画画,贾樟柯靠的是一寸一寸的胶片。

文章注释:

《贾想》一书为贾樟柯的电影手记,作者:贾樟柯,出版社: 理想国|台海出版社,出品方: 理想国,副标题: 贾樟柯电影手记1996—2008,出版年: 2017-6-1。

本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang)