本文转自微信公众号:一席(ID:yixiclub),作者:王占黑,头图来自:视觉中国,原标题:《有人说他们是走到穷途末路的人,但我愿意写他们的生龙活虎》。

王占黑,青年作家。

我可能是老王手下的一支笔,去写下我和他共同生活的一个世界。

街道英雄

大家好,我叫王占黑,今年27岁,我是浙江嘉兴人。可能大家不太听过我,简单介绍一下,我今年出了两本新书,一本叫《空响炮》,还有一本叫《街道江湖》。其实它们是同一个系列,来自于我最早的一个写作计划,叫街道英雄。

街道这个概念基本上概括了我所写的一个固定空间,你可以叫它老小区、老公房,或者是棚户区、工人新村。就这个题材,我在过去的四五年当中大概写了30万字,目前还在继续。

我的一些朋友知道我出书之后很激动地买来看,看完之后他们给我的反馈是,你一个年纪轻轻的小姑娘怎么写出来像50岁老头子一样。后来他们中有一些人很好心,在大街上看到一些场景会拍照片发给我,比如说这种,街头老头的聚众谈话,

街头的剃头匠,

还有非常屌的爷叔的在凝视你。

他们说的是抄送给“爷叔爱好者”。这个称呼非常地奇怪,好像其他同龄小姑娘在疯狂地囤积化妆品,而我在家里疯狂地囤积各路爷叔的照片和故事,非常变态。

但是说回来,这确实是我最常面对的一个提问:你年纪轻轻一个小姑娘,写点什么不好,写点同龄人不行吗,为什么要一直写中老年生活?

其实我觉得这是一个非常自然的结果,因为我从小和这些人生活在一起,在我小的时候,这些人是叔叔阿姨,白天在厂里上班,晚上就回小区睡觉。等我长大了,他们自然就成了广大中老年男女当中的一员。

有的人退休了积极地打第二份工,有的人在管第三代,有的人就忙着催婚和组织相亲活动。还有的想得很通,他什么也不管,就遛鸟、遛狗、打麻将,或者是跳跳广场舞。

但是他们基本上都住在原来的地方,也就是老社区里面。我作为一个90年代出生的独生子女,和这些人是非常非常亲近的,甚至可以说,我的成长和他们的衰老是同时发生的。

有两句话,一句叫吃百家饭,还有一句叫东家进西家出,基本上描述的是我小时候的一个状态。我爸上班的时候会带我到车间里去,放在休息室,其他的叔叔阿姨会在休息期间轮流照看我。

我爸休息的时候会骑自行车带我去各个朋友家里面玩,他们大人打麻将,小孩就在旁边玩泥玩虫。如果饿了就去问牌桌上最大的赢家讨一点钱买吃的,如果他们聊天或者吃饭,小孩就跟着瞎聊瞎吃。

我们甚至可以说在过去那个没有社交网络的年代,大人和小孩反倒是共同度过彼此的周末时光的。他们大多数生活在一起,可能隔两三条马路,或者是就在一个小区里面,彼此知根知底。

这些人后来大多数面对的问题是下岗。在我的小说当中有一个非常经典的短语,叫“男保女超”,字面意思很清楚,就是男的在传达室当保安,女的到超市里面去当收银员。

这是下岗双职工人到中年时的一个标准搭配,因为没有什么其他的岗位可以给予他们了。但也不是全部,有一些人很吃苦而且很幸运,所以他下岗之后会去做小本生意,或者野心大一点的南下经商,赚了钱很快就搬出小区,去到小高层电梯房里。

但是这些房子又没有老到要拆迁,所以空出来的房子就租给了新来的外地务工者,比如我。我现在在上海工作,我在上海只能租这些老公房,其实也不便宜。一走进去那个气氛和格局,和我从小住的地方是一模一样的,后来一打听,确实是一个80年代的纺织工人宿舍。

我最初是把这些小说放在了豆瓣上,大家给我的反馈是“让我想起了我小时候的生活事件”。其实我很想说的是它绝对不是一个过去式,这种老社区现在还大面积地存在在城市当中,只是因为它比较低矮所以被忽略了。但如果你住在里面仔细去观察,会发现它们的内里是很丰富而且复杂的。

我因为对这样的一个空间和群体非常地熟悉,又很感兴趣,所以我就开始写。最初的这个写作计划——街道英雄,其实在我高中的时候就有了。当时我写了第一篇,关于一个看门人,然后我去念大学,就此搁浅。一直到我读研究生的时候,我重新把这个计划翻出来,重写了那个看门人的故事。

我发现不对,他应当是老了的,而且历史也一直在提示我,他其实没有我小时候想象得那么传奇英雄,所以没必要美化他,我就决定用一种细致的、真实的,另外的一个角度来切入这些人物。

但是我仍然保留了“英雄”这个称谓,因为我觉得它可以有反英雄的意思在里面。写完第一个之后我开始收不住地写非常多,从小区里的人到小区外面的街坊,一直到现在。

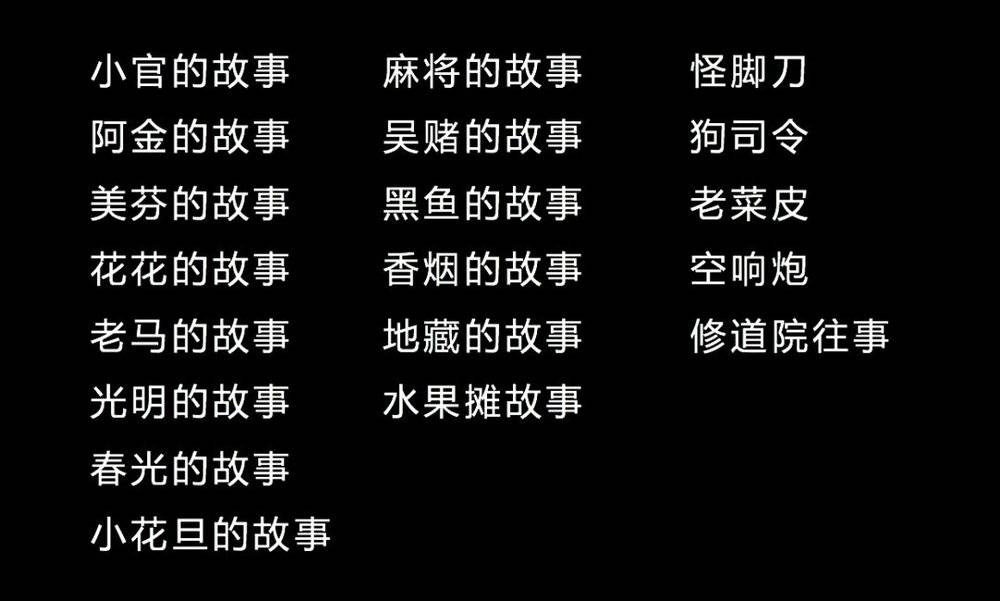

有朋友开玩笑说,占黑的小说有三个肉眼可见的特点,第一,她写社区题材,第二,她使用吴语方言,第三,就是大家可以见到的,非常地摊化的名字,清一色都叫什么什么的故事。

如果你们去看书会发现名字被改掉了,因为可能大部分人觉得,这种非常老实巴交的土味名字并不能吸引读者。

今天我站在这儿想跟大家分享一点小区里的人和事。首先看的是这个,大家平常有没有注意过这些长方形?

这些长方形是晾衣杆,通常是朝南晾的,但是也不乏有一些人家觉得不够晾,所以就在另外一个方向也开出了一个长方形。

就我观察,这些长方形的晾衣杆有很多不同的材质,比如说不锈钢的,差一点的是铁的,还有木制的、竹制的,像我家使用的是二次利用的镀锌自来水管。但是这些晾衣杆的功能是一样的,就是和这些长竹竿一起搭配,来承接整个家庭所有的衣物。

你从底楼往上望的时候,会觉得空间像是被这些线条给切割了一样,很好看,像装置艺术。但是如果下雨天去看这些,你会吃到很多铁锈水。

因为我从小住在这样一个环境当中,我的视野非常地狭窄,所以在很长的一段时间里面,我想当然地以为,全国人民的阳台上都有这样的一个长方形的晾衣架。

后来我碰到了南方的朋友和北方的朋友,他们都告诉我,我们家没有这个,我根本就不知道这个东西怎么用。那时候我开始意识到它可能是只局限于一小撮城市里面,我就在去很多新的地方的时候,留意观察他们那里的老式建筑是怎么晾衣的,发现确实这种长方形的晾衣杆比较广泛地出现在江浙沪地区,而且是上世纪工人新村的遗产。

当我意识到它可能是特殊地区特殊时代留下的城市景观的时候,我愈发开始认为这种晾衣杆应该是本地市民日常生活的一个绝好隐喻。

首先是他们对于生存空间和资源的欲望的延伸。因为我们这边非常潮湿,而这些老式的小区通风采光都很差,逼得这些住民不得不想方设法去拓宽活动空间活动范围。所以如果下了两周的雨,突然之间出了一个大太阳,你会发现小区里所有的人都把衣服晒出来了,一个架子上能五根就五根,能十根就十根。

当然,人们还养成了一种对太阳的兴奋感,就是俗称的“蜀犬吠日”,吠到什么地步呢,把自己的阳台晾满之后不够,他还要去晾别的地方,不晾就亏了。所以他选择哪里呢?比如说晾在电线杆上,

比如说晾在树上,这棵树像一个弹弓一样。

大家看得清这个人是怎么晾的吗?我们放大看,他自己晾了一二三四五,不够,还斜插了一根到别人那里去。而且就我观察下来,他绝对不是一次两次,凡是出大太阳就往别人那里去,我猜他应该是跟邻居签了战略合作协议,而且是长期的。

还有一个隐喻是什么呢,我认为是个体秘密的自我暴露,这种暴露看起来是主动的,其实又是一种无可奈何的被动。因为太潮湿了,你不往外面晾的话明天穿什么,后天穿什么,所以在首要的生存需求面前,安全和隐私都不是问题了。

你的衣服是什么牌子的、穿了多少年,你的内衣是什么尺寸、什么花纹的——顾不得了,先晾出去再说,所以家庭内部的秘密就通过晾衣杆跑到了室外。

而这种秘密的展示有时候可能是主动的,比如说它可以是一种炫富行为,有爷叔特别喜欢把自己的梦得娇长袖和耐克球鞋晒出来,他大概是想跟大家说,你看,我儿子对我还是不错的。

有的人是卖穷,他晾出来的都是破棉絮、有补丁的衣服,他其实也是在向小区里的一些小偷宣告,我家很穷的,你不要来找我家。

还有一些是信息的传递,比如说你看到有人家里面有小孩的衣服,就知道他家有第三代了,而且愿意放到爷爷奶奶家来住。还有比如说像我家,我家有一件校名服,大人特别喜欢拿出来晾,而且是这样展开晾。因为什么呢,校服上两个字:复旦,觉得晾出去非常地有面子。

还有就是你可以去明着看当时的一个流行趋势,比如说有一阵,应该是前几年吧,阳台十有八九都在晾一种花纹:豹纹,那时候你就知道广场舞阿姨们欢喜穿什么衣服了。

有时候它是一种趣味跟阵地的展示,比如说上个月我家隔壁晾了一套利物浦球衣,那个时候正好是利物浦高价收购球员的时候,球迷脸上非常有光,是横着走的。这位球迷就把这个晾出来,晾了一天,到晚上六点钟都不收回去。

我的一个好朋友是阿森纳的球迷,我说你要不要把你的也晾出来,他说不不不,我没这个脸,我没这个脸。所以这个时候我们就会发现大家正在主动地融入这样一种阳台的展览当中去。

这样的一种社交模式经常被我写在小说里面,家庭内部的秘密是在努力遮掩的,可是他又不得不通过晾衣杆被传递到了一个公共空间,而且这些信息一旦进入了公共空间,它可以被流传,可以被改编,也可以被戏谑,而这种社交和舆论周转的方式几乎都能用晾衣杆来解释。

大家小时候有没有看过一个动画片,叫《我为歌狂》。我小时候看到这一集的时候兴奋极了,这是女主角丛容家的房子。我非常地欣喜但是又很震惊:原来丛容跟我住的是一种房子,而且竟然这种晾衣杆也能够画到漫画里面去。

但是转念一想,我觉得糟糕了,为什么呢,因为我在预告里面看到叶峰在下一集是要来她家弹吉他表白唱歌的。大家有没有想过,如果那一天是个大晴天,丛容妈妈刚好把丛容的内衣内裤通过这个晾衣杆晒出来了,本来是一个罗密欧与朱丽叶的相见方式,可是如果他们中间隔着一根晾衣杆,谁敢抬头看?

少女内衣的尊严和晾衣杆是格格不入的,但是对于成年人来说,他们完全没有顾及到这些,甚至会把内衣内裤直接就晾在了很低的地方,地面上的行人走过的时候,头部和短裤的底部是擦身而过的,你甚至感觉这个短裤它所具有的坦诚、霸道和性感。

接下来我讲一个别的空间衍生品,晾衣杆是领空的,还有一个领土的,叫车棚。车棚有好几种类型,有一种是一楼是车棚,二到六楼住人;有一种是一整栋楼都住人,对面一个大通铺是集体车棚;还有一种就是这样的,业主违章搭建的,但他们很团结地搭在了一起,因为这样居委会管不了了。

而且大家非常有标识度地用不同的油漆来标识自己的空间领地。有时候你还会看到他在上面用笔写了“禁止大小便”“在此处倒垃圾者全家死光光”,因为这是他的领地,不可以有任何人来侵占的。

车棚表面上看来是停车的,其实并没有,大家非常地会动脑筋,他们觉得反正二轮车也没人在乎嘛,那我就把它停到外面来。然后我把车棚腾出来做什么呢?可以有更多利用。

比如说这是最基本的操作,放杂物。

比如说给老人住,因为老人腿脚不方便,但是老小区里又不能装电梯,那么干脆就放到底层,一个床、一个电视机就搞定了。

还有的就是给外来务工者,比如说这是给送奶工住的,因为确实这种车棚是最便宜的,三五百块就能搞定了。

还有一种,如果你家有一个沿街的或者靠马路的车棚,恭喜你,你发财了,你可以把它拿来自己开店,也可以拿它租给别人,每个月当“地主”收钱。所以很多老小区的一楼就变成了一个像地铁的地下广场一样的商业区,什么店都有,比如说早饭店、快餐店、水果店、蔬菜店、裁缝店,还有棋牌室、杂货店,甚至还有以前有现在没有的租碟屋和租书屋。

这一些商铺里面哪些是有工商营业执照的,哪些的工商营业执照是花两百块钱办假证办来的,又有哪些完全是三无的,你只要看城管大检查的时候哪些店关门了过一阵再悄悄开出来,你就有数了。而且你会发现,城管管的那几天,有营业执照的店脸上很有光,恨不得把营业执照就放在招牌门口给大家看:我这个是正规的,人家是野路子。

这些车棚基本上我都写过,我想讲几个人。

可能大家都经历过,小区里有一些老头老太太特别喜欢捡垃圾,我想讲的是我写过的一个叫阿明的故事。阿明就是一个喜欢捡垃圾的老太太,她成天背着马甲袋,跑到小区的各个垃圾桶里面去翻寻硬板纸、可乐瓶,然后搜集起来去卖掉。

大家有没有想过这些老人为什么要捡垃圾,大部分人并不是缺钱,甚至有一些人是有退休工资的,他们只是一辈子节省惯了,见不得别人浪费。还有一些人就真的是跟风或者是想去打消一些时间,因为他毕竟看到别人去赚到了一点小钱。

阿明就是这样一个人,阿明的儿子生了儿子之后,楼上的两室一厅不够住了,所以他就搬到了车棚里面,然后开始捡垃圾。后来捡得非常疯狂,以至于车棚里很脏很臭,就被邻居投诉了,因为每个人都会走过那个地方。所以他的儿子就去骂她,禁止她捡。这个很能理解,因为这样做的时候,小区的道德舆论会谴责你,认为是儿子不孝。

可是阿明还是会这么做,因为她有一个两面不是人的境地,儿媳会觉得她在家里占用资源白吃白喝,所以阿明坚持捡垃圾,到后来疯疯癫癫,有一次在三十几度的天里面中暑了,摔倒在垃圾桶里面。

那个故事并不是以死来结尾的,最后是清洁工把她从垃圾桶里翻了出来,泼了一盆冷水,她醒过来了,第二天还是会继续捡垃圾。很多人都不会死在小区里面,他们只是照旧地活着。

在那个小说里面,有一个情节是阿明捡垃圾从小区跑到了火车站,她看到一瓶饮料就放到包里。然后她看到了一个小孩,想到了自己的孙子,就很想给他喝,但是为了保险起见,她自己喝了一口,喝完之后就中毒了,因为是农药。

这个情节是我从本地新闻上看来的,本地新闻之所以会报道,是因为这个老人被抢救之后没有任何的亲属来接她,只能靠记者的力量来散播消息了,说明城市里面确实有这样子的一些老人。

还有一个老人也是很典型的。小区里有很多老人喜欢种地,大家肯定见过一些,他们年轻的时候忙惯了,老来闲不下来就想种地。我想讲的就是这样的一个老人,是我小说里的一个人物。他住在养老院里,然后就去周边的废弃楼盘种地,种完之后自产自销效果很好,就有一批人跟他去种,他当上了生产小队长非常地开心。

我写这个故事是因为有一个那样的老人,他除了种地卖钱之外,还喜欢做小生意,比如说元宵的时候卖卖汤圆,端午的时候卖卖粽子,到了中秋的时候,他就去外面批发苏式月饼,拿到小区里面来零装地卖,进价四块,卖出去五块,赚一块钱,多了就有烟酒补贴了。

有一天他碰到了一个年轻人,给了他一张一百块,买了一筒月饼,他找了九十五块。后来有人告诉他那张钱是假币,他就糖尿病发,躺在床上了。周末的时候我去看他,他被子捂在脸上,不肯见人,也不想动,但他的桌上还放着那些月饼,有一筒是开着的。也就是说他为了节省钱,每天三餐都在吃那个月饼,但是他是有糖尿病的。

这个故事我完全没有写到小说里面,我并不想把它当作素材,我只是写了那个爱种地的老人刚开始开心地种,后来因为楼盘重建了,所以他的自留地被推土机连根铲除了。这是一个稍微有一点不开心的结尾,也跟死没有关系。

接下来我讲的是小区里面有很多狗,人的小区也是狗的小区。它们通常没有户口,不打疫苗,也不吃狗粮,洗澡就去河里,睡觉就在车棚里,养小孩就在树丛里面,白天喜欢追电瓶车,晚上会跟野狗野猫打架。也没有名字,黑的就叫小黑,黄的就叫阿黄,有的叫不出,人们就会叫主人的名字,所以是一个大家都可以来玩的狗。

这些狗因为有时候不乖会被邻居投诉,投诉了之后就会有城管来抓,城管和狗之间就会形成非常微妙的游击关系。我想讲的这个小黑,它非常爱憎分明,看到喜欢的电瓶车会送人家去上班,看到不喜欢的车会叫到把人家轰出去为止。

后来它就真的被投诉了,城管抓了好几次没抓到,真的抓到的时候放到收容所里,它竟然从笼子里钻出来,而且原路返回了,第二天人们发现它还睡在自己的车棚里。

但是其实这只小黑后来并没有长大,它突然地消失了。很多狗的结局是这样的,它们从小区的地盘到了外面马路上会被套狗的人套去,套狗人的技术比城管好多了,很多狗就是这样莫名其妙地消失了。

其实小区里面还有很多人和狗一样,都是突然间消失了。如果是搬家,他会喜大普奔告诉大家,但有一些人是生病住院了,或是不能自理去养老院了,还有一些是睡梦中就病逝了。这些人真的是悄无声息地离开了小区。

有时候我会想这些人越来越老,死的人也越来越多,小区也会越来越老,老到要拆迁的时候,这些地方的历史可能就随之消失了。如果几十年之后有人再看到一个关于老小区的文本,他可能根本想象不出来那是一个什么样的地方。

但是比这个更难过的是,即便是在这四五年当中,我曾经写过的一些可爱的原型,他们都已经死了,就像那些晾衣杆一样,它老了,锈了,被风吹掉了。

很多人问我,你怎么就知道那么多小区里的事情,你是居委会大妈吗?我当然不是。我说这个是分地方的,如果你把我扔到陆家嘴、新天地,我可能真的搭不上话,借一块钱都借不到;但是如果你把我放在菜市场、棋牌室,或者是批发一条街里面,我可能真的会和大家聊上。

这个本事是老王教我的。老王是我爸,在我的小说里面经常会出现老王和小王这样的角色,基本上是我们俩。

老王是一个通俗意义上的失败者,因为他不肯吃苦,又没有决断力,所以下岗之后一直打一些零工,然后就做了保安。但是他非常骄傲,他觉得我的同事都去当了保安,所以全城的大楼我都熟,非常非常地开心。

他不仅对全城的大楼熟悉,还熟悉小区里的每一个人以及小区里的每一只狗,他还熟悉我的同学和家长。以前高中的时候,老王会送我去车站等公交,我在那边吃早饭,他就会和旁边其他的学生聊起来。有一个学生是隔壁班的,我跟她不熟,我爸跟她聊天,后来两个人聊得很好,好到高中毕业之前他们还互留了电话号码和QQ号。没有别的意思,是很纯洁的忘年交。

后来我去上海上大学了,那个女同学去东北上大学了,我爸和她还是经常地聊QQ,有时候甚至聊视频。再后来我们就用微信了,他们俩加了微信之后就一直聊语音,聊得很开心。

有一个假期,我爸请那个女同学来我家吃饭,他非常喜欢让我邀请我的同学来吃饭,因为他觉得自己做饭很好吃,这是确实的。但是那一次,那个女同学是作为他的朋友来我家吃饭的。当然那一顿饭之后,我和那个女同学也成为了好朋友。

反过来,我爸的朋友也是我的好朋友。有一个人姓罗,他的绰号叫萝卜头,他的儿子就叫小萝卜头,因为绰号是可以代代相传的。萝卜头和我爸的相处方式很奇怪,他们是互骂的,见面了就开骂。

后来我爸生病了,照理说面对生病的人应该安慰他、疼惜他,可是萝卜头来了还是会去怼他、攻击他,一直骂到他有精气神反过来怼为止,这是一种非常神奇但是又很有效的交往方式。

我以前写过一个小说叫《麻将的故事》,里面写了一对当对班的保安,其实有一部分是借鉴了这两个人的原型,因为他们后来就是保安的对班。

但是其实那个故事里面还有一个原型,是我爸的另外一个保安同事,也是他的小学同学。他跑到医院里来看我爸,然后去上夜班,下班回家睡觉,起来上厕所心肌梗塞死掉了。一个正常人去看望一个癌症病人,结果正常人先死了,这个事情我想了之后我没有告诉我爸,我觉得可能他会伤心。

我们说回萝卜头,萝卜头很喜欢抽烟,我爸因为生病不能抽烟,所以我爸说你去了上海之后,给他带一点嘉兴买不到的烟来。他规定了一种叫上海牌的香烟,其实这种烟很便宜,大概一百块一条,但是因为它是红双喜里面一种只有上海产的烟。我爸可能觉得这样子会有一种出风头的意思,所以他经常关照我,你要给萝卜头买一条烟来。

然后我就会买,买了之后带到萝卜头家去做客,他会请我吃饭,因为他一直觉得他做饭比我爸好吃得多,我爸做的是垃圾。有时候他会给我一百块钱,有时候我跟他说不用不用,我这个学期打工了,算我送你的,他也不会推辞。后来就在我吃完饭给完烟之后,送我两瓶自己酿的葡萄酒,他嘴硬,他说一瓶是你的,一瓶是你妈的,没有老王的份。

后来萝卜头退休了,但他继续工作,所以每个月有两份工资,接着就消费升级了。他一天要吃三支巧乐滋,非常地奢侈,他还换了一种香烟,抽利群,红双喜太便宜了嘛。我爸就说既然抽利群的话,你就不要给他买了,买也买不起,不在我们的承受范围内。我就说好。

然后我爸说,但是,如果你在婚礼上看到一些中华牌、熊猫牌,你可以拿来送给他。我就听从了他的意见,所以我后来去婚礼上就会拿烟来,后来有一次我被我妈骂了,因为我一下子拿了三包中华,在一个桌上,我妈说你一个小姑娘拿那么多烟回来,人家怎么看你。我爸就说,这又没关系的,桌上其他小姑娘不拿,我们小哥拿就没问题,而且拿都拿了你又不能还回去,还回去还给谁呀。

所以那个烟就留着了,我把它放在了我爸病床的抽屉里面。我爸说你放里面一点,不要给护工看到,看到了不发不好意思的。这时候会发现我爸跟我妈的礼节是完全不一样的。所以我好几次把烟放进去,过几天发现烟没有了,旁边多了几罐蜜饯,我就知道萝卜头来过了,我们是这样子送礼的。

我最后一次往那个抽屉里面放烟是在去年的十月份,我去一个好朋友的婚礼上,很节制地拿了一包中华,我放在那个抽屉里。我说萝卜头什么时候来呀,他说萝卜头前几天来过了,他家里面也很忙,要过两天再来。但是就没有过两天了。

后来,这包烟是由我从抽屉里拿出来放到书包里,在我爸的灵堂里面把它交给了萝卜头。他的手颤得很厉害,但也没有什么话讲,他就叫了一声乖囡,没说什么,骑上电瓶车走了,因为他要连补两天的班才能休两天,这样他可以送我爸的最后一程。

一直到现在,我如果在一些活动当中看到名贵的香烟,还是会节制适时地拿一包放到我的抽屉里,然后等到去见他的时候给他。他现在过得很好,反正有两份工资嘛。我爸的忘年交过得也很好,她是一个医生,这个事情我爸是很骄傲的。

我觉得我爸没有教我什么太厉害的事情,无非就是坦诚待人、乐观向上,以及怎么烧菜,和一些生活小技巧,比如说脚上粘了狗屎怎么样完美地在草丛里面揩掉。还有就是给我一双眼睛,让我去看小区里的人和事。

所以我觉得我的写作真的没有什么太大的内涵,我也不懂历史,我也不擅长内心的解剖跟抽象的思考,我可能是老王手下的一支笔,去写下我和他共同生活的一个世界。

在那个世界里面有很多可爱的人,也有可爱又可恨的人,有人会觉得他们是小的,但我愿意把他们看大了;有人会觉得他们是平凡的,我愿意叫他们英雄;有人会说他们是历史上一批走到穷途末路的人,但我愿意写他们的生龙活虎。

在我的新书里面,我没有太大的要求,我只提了一点,我说希望能让我爸出出风头,所以我就要求加了扉页上这样一句话,因为小时候很多书都会这样写,我就想说“献给嘉涛大王”,因为嘉涛大王是他的微信名。

本文转自微信公众号:一席(ID:yixiclub),作者:王占黑。