本文来自微信公众号:大家(ID:ipress),作者:王弘治(大学教师、语言学者),头图来自视觉中国。

赵、冯的婚讯在网络大撒了一把狗粮,顺带也带红了“官宣”这个词,让这个原来有些冷冰冰专业气息的缩略名词,一下子吸引住了公众的眼球。

赵丽颖的微博带火了“官宣”这个词

搜索结果显示:带有“官宣”二字的微信公号推文有21886条

从十余万年前,语言突然像神迹一样和人类种族一起出现在这个世界上,词语的造神运动应该没有比今天更加“于斯为盛”了。中国最大规模的《汉语大词典》共收历代词语、成语、典故约三十五万条,这基本代表了几千年来典籍文献中记录的所有的书面语词了。而1979年到2000年的20年间的新词,见录于《现代汉语新词语词典》的已超过10000条,如果按此速率,大既只需要700年就可以完成汉语词汇总量的翻倍。

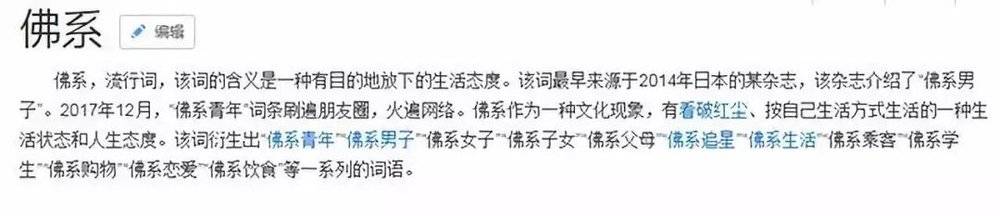

然而,实际的增长率应该更快,因为2000年的中国互联网的普及还仅仅是起步阶段。插上了网络传播的翅膀,新词语“其兴也勃,其亡也忽“,各领风骚三五日的新词语让人目不暇接,除了眼门前当红的“官宣”,还有“佛系”、“社会”,“蓝瘦香菇”、“厉害了,我的X”之类,三日不上网就分辨不清这些词语兴起的来龙去脉了。

“佛系”是2017年爆火的网络热词

没有现代技术的加持,语言的爆炸式传播就无从谈起。然而,在人类这个语言种族的血液里,对新鲜事物的贪欲从进化之初就从未冷却过,新词语只不过在这冗长欲望清单中不太起眼的一项。

我们的日常语言通常都是干瘪的,所谓“充满生活气息”,不过是迴避日复一日年复一年轮回的遁辞。一般生活中使用的词汇,数量相当有限,极端的例子像美国曾报道过的《断背山》式的游牧牛仔,日常词汇仅需一百余,这是受限于封闭、缺少交流的生活环境。

但正常生活中,比如大学生假期在家中跟父母的交流,并不比荒野牛仔更加精彩。实用的语言即是如此,经济、高效便足够了,词汇是否贫乏并不是首要考虑的问题。

所幸,人类从心灵到肉体都不满足于贫乏。因此在重复的日常生活之外,文学、曲艺、故事,各种口头、书面的娱乐方式,这些基于语言的“花活儿”从来没有在历史上断绝过。文艺的内容总是千篇一律的,无外是人心里的那一点点感动,但从不一样的人口中说出来,最终会像不同手艺的厨子做出来的料理,立时分出高下长短。郭德纲说相声就是一样说话,凭什么掏钱来听你说话?换到我们要讲的话题上来,一样在网上编段子,凭什么这一句词儿就火了呢?

新词语会不会流行,有时候跟文艺作品能不能脍炙人口的道理差不多。脍是生鱼片,炙是烤肉,脍炙人口,一下子就是满口流油的感觉,感受那份在咀嚼文字时肉香四溢的感觉,吟咏文字,犹同一块A5级的和牛在舌齿间爆浆。

这种形容并不是说一定需要多么高大上,要成为千古绝唱的意思,一个受人喜欢的新词语,总得先让人由衷地觉得有趣儿,在最直接的感觉上受到刺激,这就跟味觉一样,好不好,第一口或者第一眼就能定调。

譬如直白地说“难受想哭”,那就是天天早上过榨菜的一碗泡饭;变成“蓝瘦香菇”,一句话大白话加上广西普通话的“夹壮”(夹带壮语发音特点)佐料,那就成了一碗臭惊四座的螺蛳粉。换成文学批评的行内话,这就是什克洛夫斯基那套形式主义文论所谓的“日常生活的陌生化”。

把水仙叫做“凌波仙子”,把螃蟹叫作“无肠公子”,用“立雪”形容诚心向学,用“闻笛”表示思念故旧,这跟把屎叫成“翔”,把羊驼叫仅仅“草泥马”,只是雅俗之分吧,这些变化的用心都是想要摆脱掉日常经验的窠臼。

但这种标新立异使用频繁也会变成陈词滥调,“凌波仙子”这种用法,现在大概还比较适合小学作文的程度,或者中老年向的媒体文章。同理,“草泥马”这匹神兽的网络香火现在应该也都转给锦鲤了。

创新是流行的重要条件,但还远不是全部。除了词语本身,负载这个词语的一系列高端效应则是更为有力的推手。

这种高端效应,指的是从经济、文化、社会地位的高端向低端辐射的影响力。奢侈品的流行,名人广告代言,早期的港台腔,办公室白领的英文名,都可以看成是如风向化的高端效应,自古犹然。

比如杜甫《秋述》里感叹“常时车马之客,旧,雨来。今,雨不来”,这是说到了下雨天的时候,老朋友还常来看望,新朋友就不会登门了。后来“旧雨”就成了代表老友的典故了。在《搜韵网》数据库里不完全统计唐代以来诗词,以“旧雨”入诗的,凡715首,没有一首唐人之作。可见“旧雨”成为诗典,完完全全是借助于杜甫成为了文学史上“诗圣”的光环。

杜甫的诗名在唐之后逐渐隆盛,在唐代虽然也有韩愈称赞“李杜文章在,光焰万丈长”,可现存的唐代人编选的十种诗歌选集中,仅有一种收录杜诗。但到了宋代,情况则完全逆转了。“官宣”的流行也可以算到这一卦里。试想如果不是当红流量的结婚“官宣”,换成是某证劵公司的官方宣传的话,大概只是互联网的日常打卡消息,应该没有人会屁颠屁颠儿地追风式地发“官宣”了吧?

新词语流行的还有另一个重要推手:传播的媒介。人类的传播从口耳相传,到印刷术问世,再到近代发行报纸,电视广播,乃至互联网联结的手机终端,词语传播的速度和广度愈加升级,这是一方面;另一方面,媒介开放的程度也越来越高,使终端用户都有机会在广袤无垠的世界里让他人觉察自己的声音,打破了一小部分精英对社会传播的垄断。

中文互联网初期的兴盛当中,各类网络恶搞文,颠覆了传统纸媒教科式的寡淡语体,放出了时下媒体写作新风格的一头地来。这种冲击力,还可以在大多数的网络流行语中找到。这些新词语,大多很难追溯出一个个体的作者,他们是匿名的集体化大多数,在网络间无迹可寻却又无处不在,因为没有人标识自己的著作权,因此每一次的转发,等同于一次强化的再创作,影响到身边更多的人。在传播的过程当中,转发者也同时会对新词语产生一种集体无意识式的代入感,从而加深认同。

认同是语言重要的社会功用之一,方言可以加深地域认同,民族共同语可以促进民族国家的构建,甚至像在特朗普的竞选大会上,支持者们高喊“make American great again”也未必是真心觉得理想可以实现,他们更多是在体现团结,通过口号来确定自己在一个临时群体中的定位。

因此把“佛系”挂在嘴上的青年,未必真把一切看得云淡风清,他们很可能只是利用这个病毒式传播的标签,把自己对现实的无力感部分地转化为彼此的认同,达到一点儿抱团取暖的功用。使用新词语标签既不会产生任何的操作成本(无版税,无技术障碍),又因为其通过网络形成的无远弗届的涵盖,让转发者加深融入的认同感,这两方的“利好”都是鼓动传播扩大的动力。

我们会制造、接纳并且推动传播新词语,从根本上讲还是缘于语言本身是一个会发生变化的系统。十九世纪以来传统的语言演变研究,主要着眼于生物进化式的树状演进,看一种语言如何从更古老的“亲代”继承或变异,从一个历史节点迈向下一个历史节点,这是一种纵向传递的模式。然而语言在同时代环境中受到的影响,同样会改变语言的面貌,语言学家把语言之间、言语个体之间的互相接触互相影响,称作“横向传递”。

在儿童语言成长习得的过程里,横向传递是很容易被观察到的。譬如,一个中国儿童跟随父母到美国,家庭亲子之间纵向传递的语言影响力,常常很快会屈服于儿童在学校、电视、手机包围之下的语言横向传递,最终“母语”会让位给家庭之外的“外语”,甚至连家庭内部的语言政策也会整个被外语的洪流吞没。

这种活剧不知已经发生在多少身在美国的中国人家庭当中了。网络语言的传播,也是横向传递的一种方式。我们在日常中的纵向传递只提供了语言的基本表达,而在这之上形式的个人语言风格,则是个人吸纳所处环境内的各种影响,最终形成的:我们会摹仿某个心目中榜样的语调,会附和身边小圈子内的暗码式的说话方式,会从书本中吸纳所谓的“好词好句”,当然也会从媒体当中学会时髦的流行语。

去判断这种影响究竟是有益有害,大概是一个无聊的话题。如果遵从一般科学的原则,观察语言变化的态度,应该像动物学家观察现实世界的生态系统一样:你不能破坏自然选择的规律,因为同情弱者就阻止草原上的狮子去吃羚羊。

但语言的变化,的确会反过来塑造我们,乔治奥威尔警告过英国人,政治和英语是如何互相勾结互相败坏的;克莱普勒也解剖过第三帝国的语言,展示这种诞生于晚近的新话语系统最后如何奴役了整个民族的思考。

这种可怕的变化,他们在社会肌体上缓慢生长直至勃发而不可收拾的过程和动力,与上文讨论的网络新词语的传播本质的区别并不大。可惜,如何去应对语言中蕴藏的此类危机,这个问题已经超越了这里语言学者的专业领域了。

本文来自微信公众号:大家(ID:ipress),作者:王弘治(大学教师、语言学者)。