本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:丽贝卡·思科鲁特。

如果你去医院做过抽血检查,除痣,切阑尾、扁桃腺,或者切除身体任何部分,你知道切下的组织去了哪里吗?

在美国,这些组织未必会扔到垃圾箱,而是被医生、医院或实验室保留下来。科学家会利用这些样品做各式各样的研发,从流感疫苗到育根药。他们让平皿里的细胞接受各种处理,辐射、药物、化妆品、病毒、家用化学药物,甚至还有生物武器,然后看细胞的反应。

没有这些人体组织的帮助,就没有肝炎和HIV检测法的诞生;狂犬病、天花和麻疹疫苗将无法开发;白血病、乳腺癌、结肠癌的新药也将遥遥无期。 而那些利用人体生物材料开发产品的商人们也将失去数十亿美元的商机。

我们该如何面对这样的状况?科学家拿走的不仅是人的器官,还有人对器官的决定权和知情权。这一切,要从一个叫海拉的女士说起。

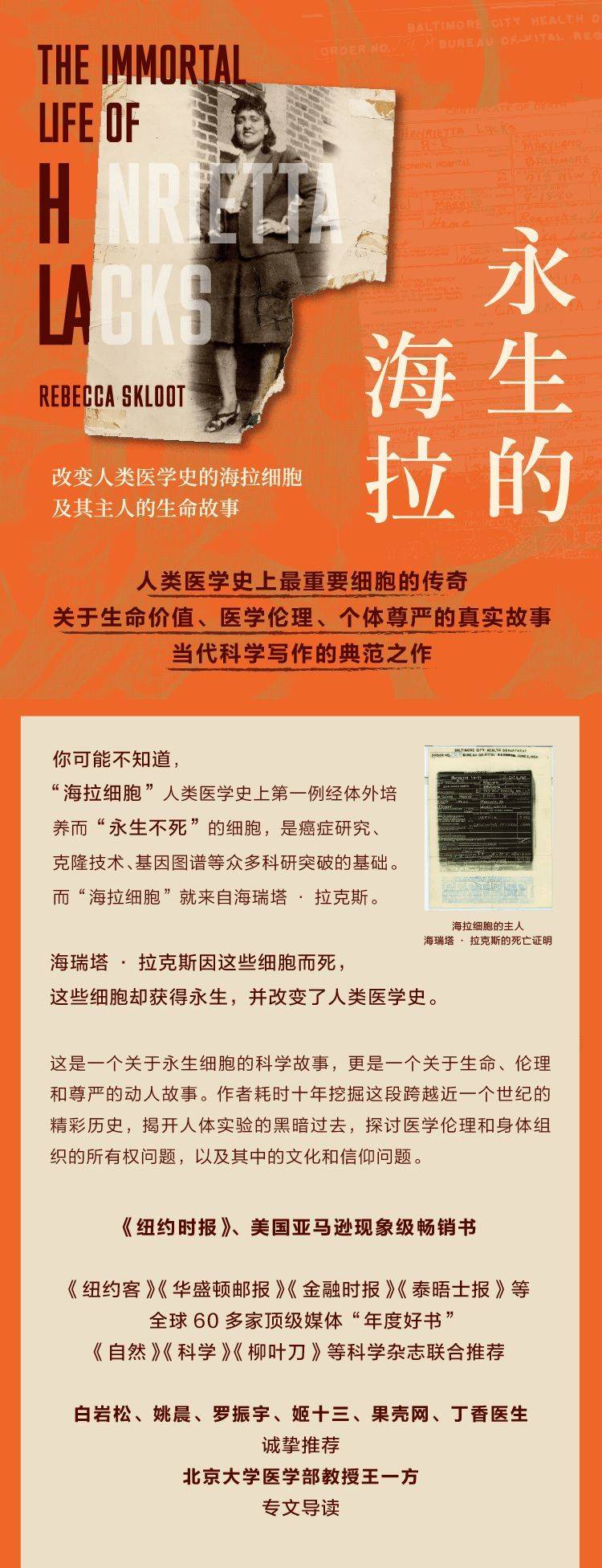

《永生的海拉》,作者:丽贝卡·思科鲁特,本文摘选自《永生的海拉》,理想国11月出版

海拉是谁?

在我屋里的墙上,挂着一张女人的照片,我同她素未谋面。照片左下角撕破了,是被胶布重新贴起来的。她面带微笑望着镜头,双手叉腰,穿一袭熨得平平整整的套裙,嘴唇上涂着深红色的口红。这张照片是上世纪40年代末拍摄的,画面上的女主角当时还不到30岁。她有着光滑的浅褐色皮肤,目光活泼,焕发着青春的光彩。此时此刻,她并不知道癌细胞正在自己体内蔓延——这些细胞将让她的五个孩子幼年丧母,也将彻底改变医学的未来。照片下方写了一行注解,说她的名字叫“海瑞塔·拉克斯、海伦·拉恩或是海伦·拉森”。

没人知道这张照片究竟是谁拍的,可它仍然出现在杂志、教科书、博客和实验室墙上。多数时候这个女人被称作海伦·拉恩,不过更多地方根本不会提她的名字,人们就叫她“海拉”,这是世上第一个长生不死的人类细胞系的代号——那全是她的细胞,是在她死前几个月从她的宫颈内取下的。

多年来,我就这样端详这张照片,想象她的一生是怎样度过的,她的孩子们在哪里。如果这个女人知道自己数以亿计的宫颈细胞在她死后获得了永生,被打包,被买进卖出,再被运往全世界的实验室,她会作何感想?这些细胞在第一次太空任务中飞入太空,验证人类细胞在失去重力的情况下会发生什么;它们还成就了医学史上几项最为重要的成果,比如脊髓灰质炎疫苗、化疗、克隆技术、基因图谱,还有体外受精......如果海拉看到这些,心里又该是什么滋味?我敢肯定,倘若她知道曾经栖居于自己宫颈内的那些细胞已经在实验室中被扩增了亿万倍,她定会像我们一样震惊。

如今,海瑞塔的细胞究竟有多少活在世上,我们无从得知。一位科学家估算,如果把人们培养过的所有海拉细胞堆在一起,它们将重达5000万吨——这可是个天文数字,因为一个细胞几乎没有任何重量。还有一位科学家进行了另一种估算,如果把世上所有的海拉细胞依次排开,总长度将超过10万公里,这个长度几乎可绕地球三周。而海拉本人的身高只有一米五多一点。

我第一次听说海拉细胞和它背后的这个女人是在1988年,那时她已经离开人世 37年了,当时我只有16岁,坐在一所社区大学的生物课堂里。生物老师唐纳德·德夫勒矮墩墩的,头有点秃,他说,正是因为细胞会分裂(细胞学上专业的名词叫“有丝分裂”),胚胎才能长成婴儿,伤口才有新的细胞来填充,失去的血液也可以快速恢复到原来的水平。这是多么美妙,他说,整个过程好像一出设计精巧的舞蹈表演。

他语气一转,不过,细胞分裂过程中哪怕出现一点小失误,就可能使细胞生长失去控制。有时仅仅一个酶失控,或者一个蛋白在错误的时间被活化,都会引起癌症。因为有丝分裂一旦停不下来,细胞就会长得到处都是。

“我们之所以能了解到这些知识,多亏了人工培养的癌细胞。”他露出微笑,接着转过身去在黑板上写下一个大大的名字:海瑞塔·拉克斯。

他告诉我们,海瑞塔于1951年死于恶性宫颈癌。但是在她死前,一位外科医生从她体内取下一些样本并培养起来。要知道,科学家已经花费了数十年的时间,千方百计在体外培养人的细胞,全都以失败告终。海瑞塔的细胞竟然奇迹般地活了,不仅如此,这些细胞旺盛生长,每24小时增殖一倍,还能无穷无尽地分裂下去。第一株可以在实验室中永生的细胞系就这样诞生了。

“如今,海瑞塔的细胞在体外存活的年头已经远远超过了在自己主人体内生存的时间。”德夫勒老师说,你随便走进世界上任何一间做细胞培养的实验室,拉开冰柜,肯定能看到装着海瑞塔细胞的小管子,里边至少有几百万甚至几十亿个细胞。

人们不光借助这些细胞研究致癌基因和抗癌基因,还利用它们开发了治疗疱疹、白血病、流感、血友病和帕金森症的药物。另外,广泛的基础研究也都要用到海瑞塔的细胞,如乳糖的消化、性传染病、阑尾炎、人类长寿的秘密、在下水道里工作对细胞的影响,甚至还有蚊子的交配。科学家对这些细胞的染色体和蛋白研究得入木三分,对它们的每一点诡异秉性了如指掌。如今海瑞塔的细胞已经和豚鼠和小鼠一样,成为实验室的主力实验材料之一。

“海拉细胞是百年来最重要的医学发现之一。”德夫勒老师说道。

海拉亲属与海拉照片合影

在65名犯人体内注射海拉细胞之后

海拉细胞像雨后春笋似的在世界各地的实验室不断增殖,病毒学家切斯特·索瑟姆(Chester Southam)的脑海里突然冒出一个可怕的念头:要是科学家被海瑞塔的癌细胞感染了可怎么办?盖伊和其他科学家已经证明,大鼠注射了活的海拉细胞会长肿瘤,人难道不会吗?

科研人员呼吸着海拉细胞周围的空气,整天把它们从一个小瓶移到另一个小瓶,有可能不小心碰到它们,他们甚至就在海拉细胞旁边的实验桌上吃饭。

1956年5月,他在《俄亥俄州监狱通讯》上刊登广告:医生欲召集 25 名志愿者进行癌症研究。之所以选择俄亥俄监狱,是因为之前这里的犯人曾经非常配合地参与过几次科学研究,有一次还让他们感染可能致命的兔热病。15年后,在犯人身上做实验就要经过审核了,而且被严格控制,因为那时人们意识到犯人无法给予知情同意,他们应被视为弱势群体。可在索瑟姆做实验的年代,全国犯人都被用来做各种各样的实验,比如检测化学武器的效果,再比如判定 X 射线照射睾丸对精子数的影响。

1956年6月,索瑟姆的同事艾丽斯·穆尔用手提袋把海拉细胞从纽约带到俄亥俄。索瑟姆把它们注射到65名犯人体内。杀人犯、盗用公款者、抢劫犯和伪造犯坐在木板凳上排成一排,有人换上了白病号服,有的刚劳动回来,还穿着蓝色工作服。

不久,肿瘤纷纷从接受注射的犯人胳膊上冒出来。媒体接二连三地报道俄亥俄监狱的英雄,表扬他们“是世界上第一批同意接受这么严谨的癌症实验的健康人”。他们还引用了一个犯人的话:“如果我说一点也不怕,那是骗人。你躺在床上,想着癌细胞在自己胳膊上长......你作何感想!”

记者一遍又一遍地问:“你为什么报名当志愿者?”

犯人的回答千篇一律:“我对一个女孩做了不可饶恕的事儿,我想我这么做,总能弥补点什么吧。”

“我相信从整个社会的角度,这么做算是为我之前的罪行做了一点补偿吧。”

病毒学家 切斯特·索瑟姆

索瑟姆给每个犯人做了多次注射,和之前那些病入膏肓的病人不同,这些人靠自身免疫力战胜了癌细胞,而且注射次数越多,他们的身体做出反应就越快,就好像产生了免疫力。索瑟姆公开了他的结果,媒体疯狂地大肆宣传,称此项研究有可能带来抗癌疫苗的大突破。

在接下来的几年中,索瑟姆继续用海拉细胞和其他活性癌细胞做人体实验,他前后给600多人进行了注射,其中一半是癌症患者。此外,每个来斯隆-凯特林纪念医院和詹姆斯·尤因医院做妇科手术的病人都逃不过他的手掌。即使做解释,他也就是简单地说是在做癌症测试。而且他真就是这么想的 :由于癌症患者排斥这些细胞的速度比健康人慢,索瑟姆认为只要记录排斥发生的时间,他就能发现尚未诊断出的癌症。

针对这项研究,索瑟姆在后来的听证会上反复申明 :“当然,这些细胞是不是癌细胞根本不是问题的关键,不论什么外来细胞,给人体注射后自然会产生排异反应。使用癌细胞只有一个坏处,那就是公众对‘癌’这个词具有很大的恐惧与无知。”

索瑟姆表示,正因为考虑到这种“恐惧与无知”,他才没有告知病人给他们注射的是癌细胞,因为这会引起不必要的恐慌。照他的话说:“把这个可怕的词和临床实验联系起来,会对病人造成伤害,因为病人可能觉得自己要么得了癌症,要么已经无药可救......这种医学上无关紧要的小细节可能给病人情绪造成很大的影响,隐瞒这种细节......是负责任而且符合医学传统的。”

1963 年 7 月 5 日索瑟姆同布鲁克林犹太人慢性病医院的医学系主任伊曼纽尔·曼德尔签订协议,要用其医院病人做实验。要不是这次合作导致事情败露,索瑟姆的实验还指不定会继续多少年。

索瑟姆打算让曼德尔手下的医生给 22位病人注射癌细胞。曼德尔把计划告诉手下,并禁止他们向病人透露注射的是什么,三位年轻的犹太医生拒绝遵命,说他们不会在病人不知情的情况下做这种实验。这三位医生都知道纳粹在犹太犯人身上做的实验,也都听说过纽伦堡审判。

16年前,也就是1947年8月20日,美国主持的纽伦堡国际战争法庭对七名纳粹医生进行宣判,判处他们绞刑。罪名是:在未经参与人同意的情况下用犹太人进行惨无人道的实验,比如把兄弟姐妹缝合成连体婴,为研究器官功能进行活体解剖,等等。

法庭立下十条道德准则来约束全世界的人体实验,也就是日后我们所知的《纽伦堡公约》(Nuremberg Code)。公约第一句便是:受试者必须在未受胁迫下自愿同意。这个概念是前所未有的。

尽管如此,《纽伦堡公约》毕竟只是“公约”,同后来出现的许多公约一样,它们并不是法律,最多只能算是建议。医学院里未必教,包括索瑟姆在内的许多科研人员号称根本不知道它的存在。那些听说过《纽伦堡公约》的人,很多以为它是“纳粹公约”,是为野蛮人和独裁者制定的公约,和有良的美国医生没关系。

索瑟姆给病人注射海拉细胞的时间是1954年,当时美国还没有正式的研究监管机构。其实 20 世纪初就有政治家尝试把监管条例写入州法和联邦法,但每次都遭到医生和科研人员的抗议。因此,以“阻碍科学进展”为由,这类提案一次次遭到否决。然而在其他国家,早在1891年就有规范人体实验的条款,讽刺的是,在这些国家中,就有德国的前身普鲁士。

纽伦堡公约主要起草人:John W. Thompson, M.D. 1906~1965

“知情同意”(informed consent)这个词最早出现在1957年的一份民事裁决中。原告是一个名叫马丁·萨尔戈的病人。医生给他施行麻醉,他以为医生要给他做的是一项常规手术,谁知道当自己从麻醉中醒来,竟发现腰部以下已完全瘫痪。医生从没告诉他整个操作过程的风险。法官裁定医生败诉:“医生如果隐瞒必要信息,致使病人无法对即将进行的医疗做出理性判断,那他就没有履行对病人应尽的职责,是有过错的。”他还写道:“医生必须提供足够的信息,这是知情同意的基础。”

“知情同意”强调了医生必须把相关信息告知病人,但是对类似于索瑟姆的研究却没有任何约束,因为索瑟姆的研究对象并不是他的病人。得再过几十年,人们才开始质疑,像海瑞塔这样的情况是不是也有“知情同意”的问题,这次医生是从海瑞塔体内取组织,然后在体外进行实验。

但是对那三位拒不配合索瑟姆的医生来说,未经病人同意便往他们体内注射癌细胞,是绝对违背人权的,也违反了《纽伦堡公约》。

曼德尔却不是这么看的。他要一名住院医生代替这三个人给病人注射。1963年8月27日,三名医生集体辞职,辞职信中给出的理由是“违背伦理的科学研究”。他们把信交给曼德尔和至少一名记者。

这件事引起了媒体的关注。医院说诉讼充满“误导和错误”,可报章杂志还是刊出头条新闻 :

被注射癌细胞,病人不知情......

医学专家谴责注射癌细胞违背伦理

《科学》杂志将此事件称为“自纽伦堡审判以来,关于医学伦理的最激烈的公共争论”,并表示“目前形势对每个人都不容乐观”。该杂志一名记者质问索瑟姆:如果注射诚如你说的那么安全,你为何没有给自己注射?

不少医生站出来,在评议委员会和媒体面前为索瑟姆辩护,说医学界开展此类研究已经有几十年了。他们表示没有必要对科研对象交代所有信息,索瑟姆的做法符合科研领域的职业道德。索瑟姆的律师也辩称:“如果整个领域都是这么做的,那怎么能将索瑟姆的做法称为‘违背职业道德’?”

这件事在评议委员会激起不小的波澜。1965年6月10日,委员会的医疗纠纷委员会裁定索瑟姆和曼德尔“在行医过程中存在欺骗和违反职业道德的行为”,并建议吊销二人的行医执照一年。委员会写道:

“从整个事件过程的记录可明显看出,某些医生认为他们可以对病人为所欲为......病人同意只是可有可无的形式。对此我们不敢苟同。”

委员会在评议中也号召针对临床研究制定更加具体的规范,他们表示:“委员会相信此类规范相当于严肃的警告,以约束科研行为,使其不违反基本的人权和豁免权。”

后来对索瑟姆和曼德尔的处理是,吊销执照暂缓执行,给予一年察看期。然而,这件事似乎对索瑟姆的学术地位没有丝毫影响,察看期一结束,索瑟姆就当选美国癌症研究协会主席。不过,事件终究在人体实验监管史上写下了重要的一笔。

商业化确实对科研造成了影响,它改变了科研的精神

去医院做例行的抽血检查,除痣,切阑尾、扁桃腺,或者切除身体任何部分,切下的组织都未必直接投入垃圾箱,而有可能被医生、医院或实验室保留下来。保存往往是无期的。

科学家利用这些样品做各式各样的研发,从流感疫苗到育根药。他们让平皿里的细胞接受各种处理,辐射、药物、化妆品、病毒、家用化学药物,甚至还有生物武器,然后看细胞的反应。没有这些人体组织的帮助,就没有肝炎和 HIV 检测法的诞生;狂犬病、天花和麻疹疫苗将无法开发;白血病、乳腺癌、结肠癌的新药也将遥遥无期。而那些利用人体生物材料开发产品的商人们也将失去数十亿美元的商机。

我们该如何面对这样的状况?答案并非显而易见。科学家拿走的又不是一条胳膊或者什么重要器官,他们只用了一丁点你自愿抛弃的组织。但无论如何,你的一部分毕竟被人取走了。而人们对身体所有权通常特别在意,哪怕一丁点也算身体的一部分。更别说其他人可能用你那一丁点组织赚钱,有时候还可能从这些组织里发现对你不利的遗传因素和疾病史。然而,“觉得”自己有所有权是一回事,是否具有法律效力是另一回事。到目前为止,没有判例能清楚界定一个人是否对自己的组织有所有权或控制权。当组织还在你体内时,它们毋庸置疑是你的;可一旦被切出来就不好说了。

这里大体有两方面的问题:知情同意和经济利益。对多数人来说,了解他们的组织是否或如何被用于科学研究是最重要的,其次才是从中获利。尽管如此,截至这本书(英文版)付印之时,以科研为目的保存血液和组织并不需要知情同意,因为相关法律一般不涉及组织研究。

说到金钱利益,问题不在于人体组织和组织研究是否会商业化。因为这已经是既成事实,将来也将持续如此;毕竟,要是不商业化,各个公司就没法制造出我们目前依赖的众多药物和诊断方法。关键在于如何面对这种商业化,包括科学家是否应该告诉人们他们的组织可能被用来谋取利益,还有提供原材料的人在这样的产业中应处于什么位置。

法律禁止买卖人类器官和人体组织用于器官移植和治疗,然而,付费收集和处理捐献的器官却完全合法。现在业界并没有一个公开的数字,但据估计一个人整个身体的价值大约在1万至1.5万美元。像约翰·穆尔那样,仅细胞就价值上百万美元,绝对是极少数情况。事实上,正如一只小鼠或一只果蝇并没有多大的科研价值,大多数细胞系和组织样本本身也意义不大。它们的科研价值正是作为很多样本的一分子体现出来的。

目前,给科研院所提供组织的公司规模不等,从私人小企业到大型集团都有,后者如 Ardais,向贝斯以色列女执事医学中心、杜克大学医学中心等机构购买病人组织的使用权,支付金额尚未公开。

“谁拿到钱,这些钱又用在哪里,是不容忽视的问题。”克莱顿说,“我不知道该怎么做,只知道要是所有人都有钱分,只有提供原材料的人被排除在外,是完全没道理的。”究竟该如何对组织捐赠者提供补偿,政策分析专家、科学家、哲学家、伦理学家提出了林林总总的方法。有人建议借鉴社保系统的经验,让补偿随捐赠次数的增加逐渐升级;有人建议给捐赠者免一部分税;有人说不如设立类似于音乐版权费的“使用权利费”;或者要求使用了人体组织的研究将一定比例的利润捐回科研或医疗慈善机构,或全部用回科研。

总之,论战双方专家都担心,要是直接补偿病人,总有一天会出现利用人体组织谋利的现象;比如有人会为自己的组织开出天价,有人会让用了自己组织的非营利或非商业项目付钱给他。种种类似状况都会对正常的科研造成阻挠。

但在大多数情况下,组织捐赠者在意的根本不是钱。他们同大多数组织权利活动家一样,并非关心个人利益,而是想确保研究成果对公众和整个科研界保持透明。事实上,一些病人团体已经成立了自己的组织样本库,好对用途进行把控,包括将来给成果申请专利。

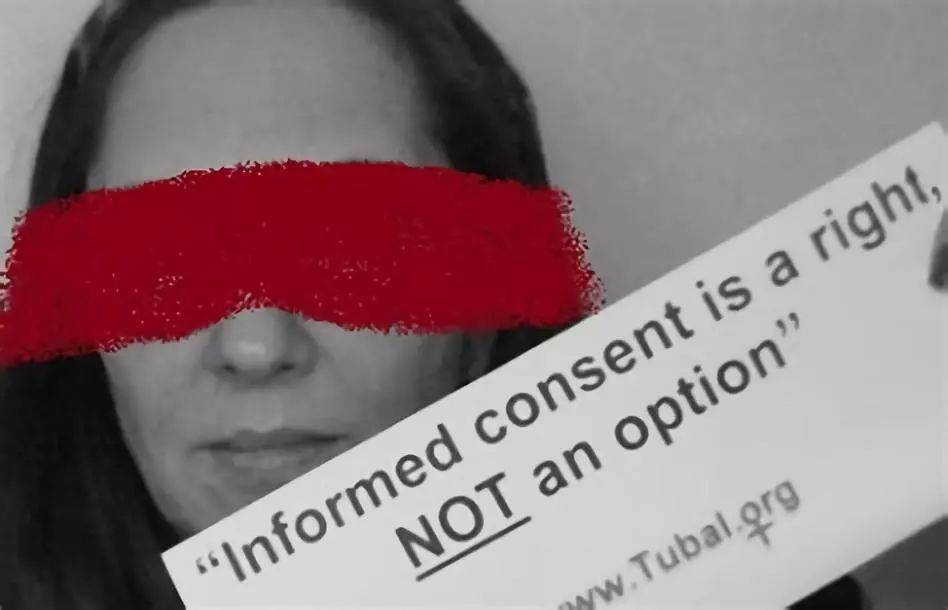

“知情同意权是一项权利,而非一个选项”

关于人体生物材料商业化的争论最终总会回到一点:不管你喜不喜欢,我们毕竟生活在一个市场取向的社会,而科学是这个市场的组成部分。巴鲁克·布卢姆伯格曾使用泰德·斯莱文的抗体开展乙肝研究并因为这方面的贡献获得了诺贝尔奖,他对我说:“一个人觉得医学研究商业化是好是坏,取决于他的资本主义倾向有多明显。”布卢姆伯格认为,商业化总体而言利大于弊,不然我们怎么得到想要的药和检测?不过他也并不否认弊端存在。“我觉得,商业化确实对科研造成了影响,”他说,“因为它改变了科研的精神。”以前至少信息免费流通,现在则受到专利和所有权的限制。“科研人员成了企业家。这促进了经济,也刺激了科研。可同时带来了弊端,比如研究开放度降低,关于所有权也出现了争执。”

“如今我们生活在一个完全不同的时代,伦理和商业环境都变了,”布卢姆伯格觉得今天的病人可能不再像当年那样慷慨,“他们恐怕希望像其他人那样,尽可能扩大商业价值。”

布卢姆伯格多年来从事的重要科学研究很大程度上获益于免费和无限量的组织材料。然而他仍然认为不该为了获取实验材料而对病人有所隐瞒:“泰德当时迫切需要钱,对这样的人来说,如果科学家能将他的抗体商业化而他本人无权获利,肯定是没道理的。别人想用他的抗体赚钱,他凭什么没有发言权?”

针对这种情况,我问过许多科学家的意见,很多人都同意布卢姆伯格的看法。韦恩·格罗迪说:“我们这儿是资本主义社会,泰德·斯莱文这样的人充分利用了这一点。你知道,我是这么想的,一个人越早想到,将来就有越多的掌控权。”

法律没有规定科研中保存组织必须取得知情同意,也没有规定要告诉捐赠者他们的组织可能创造经济利益。2006年,国立卫生研究院的一位科研人员把上千份组织样本交给辉瑞制药公司,以此获得50万美元。他被控违反了联邦利益冲突法,并不是因为没对组织捐赠者讲清经济利益和组织的价值,而是因为作为联邦政府雇佣下的科研人员,不该接受制药公司的钱。国会对他的案子进行调查,并举行听证会;从始至终,一直没人提及病人利益和病人知情权。

今天,是否告知信息的决定权掌握在研究所手里,但许多研究所选择了隐瞒。有些知情同意书对钱的问题避而不谈;有的只有一句“本机构可能将你的样本或医疗信息让渡或出售给第三方”;有的干脆简洁明了地写道“无偿给予组织样本”;还有的本身就含糊其辞:“你的样本为大学所有......目前无法确定你是否会从科研利益中获得经济报偿或得到分红”。

组织权利活动家表示,公开人体组织潜在的经济利益至关重要。“这么做不是为了让病人从金融活动中分一杯羹,”洛丽·安德鲁斯说,“是给人表达愿望的权利。”克莱顿认同这种看法,可他同时也说:“根本问题不在于钱,而是有人认为组织捐赠者是谁根本不重要。”穆尔案之后,国会举行听证会并发表报告。报告指出,人体组织研究已经赢得了上百万美元的利润。国会组建特殊委员会,对现状进行评估,并提出指导性意见。委员会发现,人类细胞和组织所参与的生物技术研究,对促进人类健康“大有希望”,然而随之而来的大量伦理和法律问题“都没有得到解决”,“没有一条法规、政策或伦理条例适用于此”。他们得出结论,这种状况必须得到澄清。

1999 年,克林顿总统成立的国家生物伦理顾问委员会颁发了一份报告,表示联邦政府对人体组织研究监管“不充分”,而且“职权不明”。它提出几点具体建议,以确保病人对自己组织的使用持有决定权。然而报告却对利益分配问题避而不提,只说当前形势“引发了一系列问题”,亟待进一步调查。然而报告却没有为现状带来多大的改进。

拉克斯一家在法律上并没有多少选择。他们没法对当年医生获取细胞提出控告,原因有几个,最基本的一点是,诉讼时效都过期几十年了。理论上来说他们可以通过法律手段要求终止涉及海拉细胞的研究,理由是海瑞塔的DNA也在他们身上,而现在隐去海瑞塔这个名字已经不可能了。我就此征询过几位法律专家的意见,他们都说胜诉几率甚微。不过,拉克斯家也并没想让海拉细胞研究全部告停。本书(英文版)印刷过程中,桑尼对我说:“我不想给科学研究惹麻烦,黛尔肯定也不想。除此之外,我为妈妈和她给科学所做的一切感到骄傲。我只希望霍普金斯和其他从中获益的人们做点事纪念她,也给她的家人应有的待遇。”

本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:丽贝卡·思科鲁特。