本文来自微信公众号:东方历史评论(ID:ohistory),作者:刘志伟。

广州,在漫长的历史时期,为“中国”最南之一大都市,其“南方”气质之独特,达到极致的程度,以至人们常常将以广州为中心的“岭南”之地,视为同由“京”所代表之“北”和由“海”代表之南共同构成之“中国”不同的“岭外”或“化外”之地。广州这种极致的“南方”韵味,是由南海海域、帝国南疆与世界体系的历史三重奏演绎出来的。

我今天谈的主题,是要从广州这个城市的历史文化,去看海域、帝国与世界体系之间的关系。以广州为对象,主要目的不是要了解广州,而是要谈谈作为一个现代的历史学家,应该如何理解一个地方、一个帝国和一个体系,理解它们之间的辩证统一关系。

我想,我们在讨论广州之前,需要先把一些与“地方性”、“区域”有关的概念作一点反思。我们可以先从几幅地图开始,按国家和政区划分的地图,和按陆地山脉和海洋划分的地图,还有按语言划分的地图,呈现出来的是不一样的区域图像。“区域”、“地域“这些概念,作为一个范畴,在中国研究中常常是从一个陆地上的点或者空间单位去理解的。从这个角度看,广州是一个边缘的地方,不过如果我们从海洋的角度。从海洋与陆地连接的角度去看,广州就是一个中心。

其实,我们必须把海域也看作为一个很重要的地理空间单位,我们要看的,就不仅仅是用两条腿可以走的大地上的区域,应该把船可以走的区域也纳入我们定义一个地点的空间范畴去理解。不过,用船行走的区域和用两条腿走的区域,不管是在空间过程上还是时间结构上,在展现出来的历史节奏上都一定会有很大的不同。

还有,今天人们去理解世界,大多都是不加思索地从国家的角度去理解的,人群分类也好,文化也好,社会也好,人的行为和交往也好,都是把国家作为历史活动的基本单元,这是一个不言而喻的前提和出发点。

在这样一幅很清楚的按政区,按国家来绘制的世界地图里,很清楚看到,广州是在一个看上去还挺广阔的国土的国家最边缘的地方。人们很熟悉的“广州”,就是在这个国家边缘地区的一个节点。过去有一个常用的说法,叫做广州是祖国的南大门,也就是这个意思,这样来理解广州,不言而喻是从国家出发来定义的。

在这样一种视角下,广州不仅在国家的边缘,还是一个与海连着的边缘。现在人们喜欢用一个词,叫做“海上丝绸之路”。有一种说法把广州叫做海上丝绸之路的“起点”,为什么是“起点”,大概的意思就是这个国家同另一个外部的世界的连接线以这里作为起点。

我个人是不主张在“海上丝绸之路”这样一个范畴下理解广州的,后面会有进一步的讨论,我今天讲的可能会是一些不太一样的想法,大家可以只当是我的一家之言。但我想我们大家都先要清楚的是,现在认为是不言而喻的一些认识,是从国家的概念出发的,在这种认识下,广州是在国家架构下的一个边缘的点。

除了从国家出发的理解以外,还有“文明”的概念,对于文明的概念,我们都很熟悉的表述,就是人类有好几个古代的文明。一个就是今天战争不断,打得不亦乐乎的两河流域地区;再一个就是埃及尼罗河流域的文明,还有印度河流域的文明;再过来就是黄河长江文明,所以,讲文明,基本上是以大河流域为单位的。文明的历史都是从这几个基于大陆和大河的空间出发的。

不过,16世纪以后,随着欧洲的兴起,人们更多谈到的是地中海的文明。还有一个最近几十年学界越来越重视的另外一个很大的区域,就是环南中国海周边地区。这个地区是否可以看做一种文明的区域,可能会有一些争议。问题在于什么是“文明”,这点我不想在这里纠缠。无论如何,这个地区在人类发展历史上是很重要的一个区域,这个区域在文化上也有自己的独特性,这一点,恐怕没有什么疑问。随着研究越来越深入,这个区域在人类历史上曾经有着举足轻重的角色,也越来越被人们所重视。广州的历史,首先要置于环南中国海区域的文化过程中去定位。

为什么把环南中国地区看成是一个具有某种整体性的区域?我们先看看比较近代的情形,从方言地图上看,在大陆中国的南部与南海连接的地域,有几个主要的方言区,粤语(广州话)分布在东南沿海的西部,东部是闽南语(含潮州话)方言区,北部是客家话方言区。当我们用这几种语言划分方言区的时候,用的是陆地上分布的概念,但我们把视线移到这个海域,即所谓环南中国海周边地区,方言的分布就有一些值得我们注意的现象了。

特别是现在称之为“闽南语”的方言分布,除了漳泉地区外,其实一直沿着南海周边的岸线分布,“潮州话”、“雷州话“、海南话”,都属于所谓“闽南语”(有人为了淡化其行政地域色彩,用“鹤佬话”,其实这个“鹤”也不过是“福”字的谐音,还是脱离不了行政地域的色彩),在潮州与雷州之间,还分布着很多所谓的“闽南语方言岛”。

这里需要说明一下的是,我们这样说的时候,没有办法不用这些不仅是基于陆地空间而且也基于国家行政体系的政区概念形成的名称,后面我们也只能用这些概念,但希望大家暂时把这些概念在字面包含的陆地国家意义先搁置起来。

这一方面显示了陆地的国家事实上主导了在漫长的历史中这些地区的人群活动,也形成了人们认知上的主导性话语。但是,我们在接受这个事实的同时,也需要看到在这种方言分布向我们展现的另一可能更深层的历史事实,如果我们把在国家扩张历史过程形成的政区划分所形成的文化揭开,底层所隐藏着的一个事实,就是讲所谓“闽南语”这一群人,其实是长久以环南中国海周边地区为自己生存的世界的人群。

国家在陆地上设置的行政区把这些人分割成“闽南人”、“潮州人”、“雷州人”、“海南人”等等,经过长期的历史变迁,他们的语言也有了很大的区分,这是陆地国家主导的历史运动的结果。但至今仍然可以辨认这些人说的话同属一种语言的事实,让我们可以想像海洋是这个人群的活动和交往的重要空间。

除了“闽南话”之外,随着岭南地区开发的历史进程,讲“粤语”和“客家话”的人群的活动范围也向环南中国海区域扩展。主要沿着西江流域分布的“粤语”人群,在比较早的历史时期,就已经通过珠江口同南海海域连接起来;主要分布在南岭山脉南部和东部的讲今天称为“客家话”的人群,在明清以后,其活动空间也一直向南海海域伸展。

在19世纪到20世纪,中南半岛、马来群岛,生活着大量讲闽南语、粤语、客家话的人口,很多港口和城市以致乡村地区,都是这些人群活跃的地方。一个广东人或者闽南人,在这一个区域行走,家乡感比走出南岭山脉以北更强。如果在东南亚地区画出一个方言群分布图,马上就呈现出来一个超越了国家的环南中国海的区域格局出来。

今天大家习惯把在中国领土之外居住的人群叫做华侨、移民,这是一个从国家出发的概念。大家已经熟悉的这套话语,不是不对,而是我们必须明白这是在一套国家话语产生出来的概念。这套话语是从19世纪末,特别是第二次世界大战以后,民族国家建立起来,整个世界政治版图重新划分以后,才逐渐广泛使用的话语。

本来,这些人在这个区域来来往往,只是在不同的地方谋生,他们被叫做华侨,是因为他们“出国”了。但是对于他们来说,过去大概没有“出国”的观念。千千万万的闽南人、潮州人、广州人、客家人,过去若干百年来在这个区域活动,他们只是在这个共同的空间求生罢了。

在南洋一带的Peranakan,就是这些人的后代,他们同后来在民族国家概念下的华侨、华人的区分,典型体现出这种差别。我们当然不能说这么广大的区域都是他们的家乡,但应该看到,这个区域是他们生存的世界;环南中国海地区也许不能说他们的土地,但这个海洋是他们游弋的海洋。这是从比较晚近的历史来看,我们应该把这个海域看成是一个整合度很高的区域。

人们也许会把这看成是一个在地理大发现之后世界体系形成的结果,是随着海上商业贸易和市场体系形成而出现的格局。但是,我们首先必须了解,当欧洲人来到这片被他们称之为东印度的区域时,他们马上遇到的,已经是很多很多在这里聚居着的闽粤人(只能借用这个由国家行政区产生出来的概念,但我只是借用来指称特定的人群)了。

其次,如果我们把视线一直向远古的时代延伸,考古学者已经揭示了很多从古人类和旧石器时代以来这里的人类在体质和文化上具有一致性的事实,新石器时代以后,这个海域在文化上的统一性和密切的关联性是更为明显。前厦门大学的吴春明教授在这方面是权威学者,大家可以从他的研究中了解到很多这方面的事实,我就不多讲了。我很同意他提出百越与南岛民族同属一个文化系统的观点。虽然考古学人类学者在这个问题上众说纷纭,但如果我们把“起源”、“迁移”、“扩散”、“扩张”这类论题和视角搁置起来,很多不同的论点都可以支持环南中国海周边地区在相当漫长的历史时期同属一个文化系统的判断。

说了这么多,目的是要强调,广州的历史和文化首先是在这样一个以海洋连接起来的区域的节奏中展开的,这就回到我们的主题上,我们来看看当广州置于这样一个由海洋连接起来的区域里面,应该如何去认识和理解呢?

大家今天到广州,可以把广州看成是一个内陆的城市,因为距离海岸还有好几十公里,今天的广州辖区内,严格地说并没有海。但其实,在古代,今天的珠江三角洲还是一个很大的海湾,后来的广州市区,就在这个海湾的北岸。我们从古代的文献也好,出土的文物也好,都可以看到这个地方本来在文化上,在人群活动的空间范围上,是属于环南中国海这个海域的。

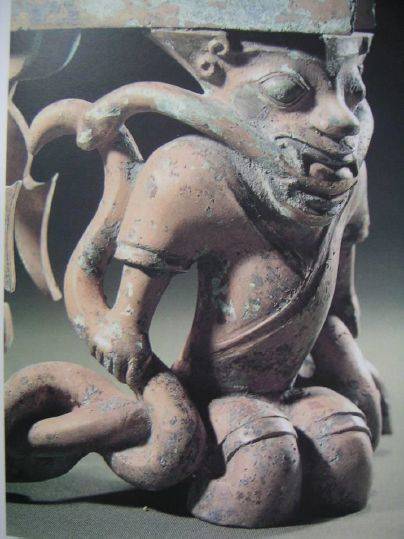

在中国汉朝时期的一份文献上这样记录这个地区的人群:“九疑之南,陆事寡而水事众。于是民人被发纹身,以象鳞虫;短绻不绔,以便涉游;短袂攘卷,以便刺舟”。(《淮南子·原道训》)在广州出土的秦汉时期的文物中,有船、水田,以及现在中国西南和东南亚地区还到处可见的杆栏式建筑,还有像这样的一种口里咬着蛇、短裤、赤脚的人物造型,一些人物的发型也与中国其他地方不一样,髻扎在右边。

在广州南越王墓出土的一个提桶,上面的纹饰呈现出来的图景,是一些在船上的人物,穿戴着羽毛,手提斧子,提着人头,还有被砍下的人头挂在船上。这种纹饰在越南云南都有出土,这样的形象和场景也见于在南太平洋岛屿上的民族。这种种形象呈现出来的文化图像,显示了这个地区与南岭以北地区属于不同的文化系统,而与环南中国海周边地区则有很多一致或相似性的事实。

我们把广州置于环南中国这个文化系统中去看,是不是要否定广州是中国一部分呢?近代以来,我们习惯于把“文化”、“民族”与“国家”看成是一个东西,是在边界上重叠着的系统。其实,这只是一个近代以来民族国家构建过程制造出来的观念。但是,我们也需要看到,这种观念和逻辑,本身也有着某种国家发展的历史事实作为基础的。如果我们能够从历史过程去理解这些范畴,就不会陷入无谓的争议中。

在比较远古的时代,那时候还没有国家,广州自然也不存在是否中国一部分的问题,中原地区的古代国家的早期,广州也没有纳入国家的版图。我们比较清楚知道广州成为中国的中央王朝的一部分,是从秦始皇时期开始的。但即使在秦汉时期,广州在帝国里还是一个很边缘的地区。我们从地名就可以看出来。

现在叫“广州”这个地方一直到20世纪初的名称都是“番禺”,这个“番”字,非广东人大多会念做fan,广东人则念“pan”。我相信是本地人刻意不念作“fan”的。在秦汉时期出土的文物上,这个字写作“蕃”,作为地名,当时是写作“蕃禺”的,意思就是蕃人居住的地方。后来本地的读书人不喜欢被叫做“蕃”,因为“蕃”在传统观念上是贬义的,是不开化的,野蛮的意思,就把它改为读pan,也把草头去掉,跟“蕃”切割了。

番禺所在地区的更大范围的区域的名称,在秦代最初设立国家行政建制的时候叫南海郡,把这两个地方联系起来,表达的意思,就是这里是在海边的番地,我们从地名就可以看到一种从国家的视角来定义的广州,由此出发,我们也就有了另一个不同的视角。

讲了这些,大概可以建立一个概念,就是认识一个地方,首先要把这个地方看做一个人的活动的空间范畴,一个由人群的交往形成的区域,这个区域首先并不是在国家系统下定义出来的。人群分类、语言、文化,都首先是在人的历史活动中形成和塑造的。在这样一种概念下,我们可以先把广州理解为环南中国海周边地域这样一个大圈中的一个地点,这是一个很大的圈子,之所以我们可以画到这么大,是因为这个圈中的人群的交往的空间主要是海洋,人们来往的交通工具是船,是可以远行的船只。我们从认识这个圈出发,再来来看国家是如果叠加到了这个区域的历史过程,国家如何重新定义并形塑一个地方的文化与认同。

在过去漫长的历史时期,中华帝国从黄河流域向这个区域扩张,一直扩展到这个大圈的地方,这是一个国家扩张的历史过程。我们现在讲历史,在思维上需要有一种自觉,就是要始终清楚知道自己在讲的是人的历史还是国家的历史。在国家扩张的过程,人会被拉入国家系统,从属于国家,于是,国家的历史就会遮蔽了人的历史,在整个历史叙述里面,人的历史就变成了国家历史的一部分。

本来,在某个空间里,人来来往往,是处于生存和交往的需要,同国家并没有关联。但一旦在这个区域里不同的部分被划入了不同的国家,事情就发生变化了。特别是设了一个边境,出入境要签证了,原来由人们的交往和活动形成的空间就被切割成为不同的国家,人们这种交往和移动,就成为了跨境移民,那些由帝国版图里面走出到帝王版图以外的地方的人,就成了“华侨”。如果没有“国家”这个东西,就不存在“华侨”的概念。这样一种基于国家历史的话语我们今天熟悉到习以为常了,以致帝国这个政治统治和文化一统的圈子,在我们的历史认识上,凌驾甚至取代了由人的活动形成的空间范畴。在国家历史话语下,广州成为连接这帝国的一个地区和帝国以外更远的地区一个连接点,一个枢纽。

国家扩张在地方上的象征,在今天的广州无处不见,有很多很有代表性的标志。例如在广州东部有一个南海神庙,今天我们耳熟能详的广州历史叙述都把南海神庙叫海上丝绸之路的什么什么。其实,南海神庙最重要的意义不在于什么海上丝绸之路。南海神的法力,也许真的有航海的保护神的意义,但他被国家崇祀,并不是由于他可能护佑海上航行安全。

南海神庙是王朝国家统治体系的一个重要的象征,是王朝国家的统治权利的象征。王朝国家的权力来源,是由超越人间的力量赋予的,在古代中国这种力量来自天和地,通过祭祀山川来体现,汉唐之后,祭祀五岳、五镇、四海、四渎逐渐演变为帝国体系的象征,并逐渐成为人格化的神明。作为四海之神的南海神,首先是王朝帝国的象征,隋代在广州建立的南海神庙,也首先是王朝统治的象征。

广州另外一个很重要的国家象征,就是现在用作广州博物馆馆址的镇海楼。这个楼是明朝初年朱元璋征服广东,在广州确立起明朝统治的象征。明王朝在广州城最北端,也是广州城最高处建立这座雄伟的五层高楼,目的是非常清楚的,就是“镇海”,所谓“威震海疆”,就是要把这个属于海疆的地方控制住,帝国的权力在这里牢牢地扎下根。在今天的广州,一座南海神庙,一座镇海楼,都是王朝国家在这个地方统治最重要的象征,他们从建立到现在,一直都没有毁掉。我们要从王朝国家的历史去理解广州,这些重要的象征是一定要纳入我们的视野的。

在这样一种王朝国家的视野下面,我们就不难明白今天人们常常用“海上丝绸之路”来描述广州的历史文化,是怎样一种概念了。这是一个帝国与外部世界连接起来的概念。在唐代的时候,广州通过海洋连接帝国以外的世界的路线叫“广州通海夷道”,我个人认为这个名称比起“海上丝绸之路”更确切地表达了这条路线以及广州在帝国体系下的意义:是一条王朝国家连接帝国以外世界的交通路线,而广州是这条路线的一个从王朝国家出发的起点。

从一种国家历史的视角去理解海上交通与从人群的交往活动出发去理解海洋世界是很不一样的历史观念。我们以人们对郑和下西洋的认识为例。郑和下西洋在最近十多年来被炒得很热,很多历史著作,都把郑和下西洋视为一次非常伟大的航海行动。这当然没有什么不对,郑和下西洋的确是非常壮观的航海行动。但我想指出的是,这种历史理解的正确性,只是在国家话语下的历史叙述才具有毋庸置疑的合理性。

其实,郑和船队在海上航行的路线,是唐宋时期活跃在这个海域的人们都已经很熟悉的路线,郑和到过的地方,基本上都在刚才提到唐代的广州通海夷道的范围,不仅阿拉伯人已经在这个海域航行了好多个世纪,东南沿海地区的人们,也很长时期里在这个海域往来不息,郑和组织船队就是直接招募现成的熟悉航路的水手驾驶的,并不是一次探险的航行。从以下这段记载,我们不难看到,在郑和及其船队与闽粤人之间,究竟谁才是这个区域真正的主人,明马欢《瀛涯胜览》载:

旧港国者,即古名三佛齐国是也,番名浡林邦,属爪哇国所辖。东接爪哇界,西抵满剌加国界,南连大山,北临巨海,诸处船来先至淡港,入彭家门里泊船。岸多砖塔,用小船入其港则至其国。国人多是中国广东、漳、泉州人来居此地,人甚富饶。此地甚肥,谚云:“一季种谷,三季收稻。”正此地也。地方不广,人多操习水战。其处水多地少,头目之家皆在岸傍造屋居住,其民庶皆在木筏上盖屋居之,用桩缆拴系在岸,水长则筏浮,不能淹没。或欲别处居之,则起桩连屋移去,不劳搬移。其港中朝夜二次暗长潮长。人之衣饭、语言、婚丧皆与爪哇相同。洪武年间,广东人陈祖义等全家逃于此地,充为头目,甚是豪横,凡有经过客船,辄便劫夺财物。至永乐五年,我朝太监郑和统领西洋大<舟宗>宝船至此,有施进卿者,亦广东人也,报陈祖义不仁等情,被太监郑和生擒祖义,回朝诛灭了,当朝赐施进卿冠带,归旧港为大头目,以主其地。后进卿殁,位不传子而传伊女施二姐为主,一切赏罚黜陟皆从其制。

很显然,在郑和以前,这里已经是很多很多闽粤人生存的空间,他们的航海活动大多数没有被历史记录下来,一些在史书上留下了记录,也是沾了郑和这类属于国家行为的历史的光(其实在这种历史中他们大多以负面的形象出现,只是在被记录下来的意义上,相对于绝大多数没有历史的人来说,还算沾光吧!)由此也说明了为什么同千千万万的小人物的航海活动相比,只有郑和下西洋的航海活动才被书写记录下来,在历史上成为伟大的事件。

郑和的船队是明朝皇帝派出去的,这个船队的航行在王朝的历史记录中被郑重其事记录下来了。相比之下,在郑和之前,所有在个海域航行往来的福建人、广东人、大食人,等等人群的航海活动,在王朝历史叙述中只是被偶尔提及,只是在剿灭海盗、接受朝贡这类国家的历史记录中出现,当然就是无关重要的。在王朝国家视角下的历史里面重要历史事实,一定是和帝国的历史联系起来的才是会吸引眼球,大家才会觉得它很重要。但事实上,如果我们的历史叙述,首先是人的历史的话,就要明白,在这个海域航海的传统,并不是被王朝国家派出的郑和开创的,而是生活在这个海域的人,是这些世世代代在海上航行,来来往往南海与印度洋的人制造的。要认识这个历史的真相,我们需要改变自己历史观。郑和航海的历史,不过是一个国家的历史叠加在当地人的历史上面的一个例子而已。

要理解广州及其所在的这个区域的历史,还要认识到,由本地人的活动构成的历史,不仅叠加上了国家历史的节奏,还叠加上世界体系的节奏。这里说的世界体系是从广义去理解的。首先影响比较大的是佛教的传播,我们知道,比较早期的佛教传播,除了陆路意外,几乎在同时也经由海路传播,从印度洋经苏门答腊岛、马六甲海峡向南中国海地区传播,一直到广东、福建以致东南各地。佛教从海陆向中国传播最重要的口岸就是广州。

从佛教传播的历史看,广州是佛教文化圈中一个重要的地点。在广州有多座重要的佛教寺院,例如光孝寺,三国时期建寺,东晋时期罽宾国三藏法师昙摩耶舍来寺扩建大殿并翻译佛经,梁朝自西印度的智药三藏植菩提树于戒坛前,中国禅宗始祖达摩到广州的时候就驻锡该寺,禅宗六祖惠能就是在这里与寺僧论风幡,并剃发于菩提树下,鉴真和尚往日本传法,遇海风漂至广州,也在该寺中传授戒法。在广州的上下九步行街旁边有一个地方叫“西来初地”,现在还立有一块小石碑,据说就是禅宗初祖菩提达摩到中国的上岸地,当地的华林寺据说就是菩提达摩所见。

这大概是六、七世纪以前的历史,由这些佛教传播的历史,我们看到的是这个地区人在文化交往上的交往非常的频繁,环南中国海地区跨过马六甲海峡同印度洋的文化圈联系起来。唐代以后,突厥人在中亚兴起,原来欧亚大陆连接传统的陆路的路线,因为突厥人势力兴起切断了,或者变得没有那么方便,战乱很多。

来自于地中海的罗马人、波斯人,很多都通过海路进入到印度洋和南海这一带地区。到了公元七世纪、八世纪,阿拉伯帝国兴起,这是人类历史上非常重要的一个“全球化”时代。在阿拉伯人的世界里,广州也是十分重要的一个地点,《旧唐书》记载着公元758年广州曾被大食国、波斯国兵众攻城,刺史韦利见弃城而遁的史实。

泉州一块石碑,记载着隋开皇七年,有撒哈八·撒阿的·斡葛思者,自大食航海至广州,建礼拜寺于广州,赐号“怀圣”的历史。这座清真寺现在还在,是伊斯兰教在中国早期建立的清真寺,清真寺的光塔,是唐代建立的。传说伊斯兰教最早到中国传教,来的门徒有四个人,一贤传教广州、二贤到了扬州,三贤四贤到了泉州。唐宋时期的广州城,有一半是阿拉伯人和波斯人住的地方,叫番坊。伊斯兰文化圈在广州的历史上也曾经留下很深的影响。

前面我们说过南海神庙在隋朝时候建立,是作为王朝国家统治的象征,但南海神管辖南海,很自然地跟航海、贸易发生联系。现在我们到南海神庙还可以看到一尊被本地人叫做“番鬼望波罗”的塑像,是中古时候的阿拉伯人的形象,广州民间传说他是因为贪玩没有赶上船,船走了,结果就留下来了,穿一身中国服装天天盼着番船回来接他。

这些直到今天广州仍然可见的种种文化遗存,让我们看到佛教文化圈的扩展,也看到了在阿拉伯人的时代伊斯兰文化圈的扩展,这是我们看广州历史文化中广义的“全球化”的节奏。进入到16世纪,随着美洲新大陆的发现,欧洲人在世界上成为主要的海上力量。这个时候的广州历史,更是在全球的脉络下展开的。

我们可以看看当时留下来的很多外销画。这幅画是18世纪的广州,临江左侧一排都是外国人建的,或中国人建的和外国人做生意的机构。

欧洲人来到这里,首先是葡萄牙人,西班牙人,他们从欧洲出发分别向两个方向航海,扩展其势力,最后相遇在南中国海。

西班牙人是从大西洋穿过美洲过来的,西班牙人建立的据点主要是在菲律宾,葡萄牙人是从印度洋过来的,绕过好望角,所以他们开始建立据点是在印度洋到南海一带,荷兰人稍微晚来一点,到了爪哇,原来是中国人聚居的旧港,他们来到这些地方的时候,首先碰到贸易对象之一,是一群早已在这里活跃的闽粤人,他们做贸易的敌手也好,合作者也好,是一群我们前提到过的闽粤人。

他们从这里的人那里了解了如何航行到中国,并由这里的闽粤人带着他们到了广东沿海的上下川岛,葡萄牙人先到了这里,然后再从这里进入广州,这个时候的广州,已经是明王朝的一个地区政治与行政中心,自然不能让他们占据,他们就在叫做澳门那个地方居住了下来。荷兰人则往东面航行,先在台湾占了一个据点,后来被郑成功赶走。西班牙人则在台湾南边占据了马尼拉,后来澳门和马尼拉都成为很重要的贸易中心。

南海这个地区,在现代世界体系形成过程中具有很重要的地位。我们知道,欧洲人之所以在很短时间里面,集聚起大量的财富,首先是由于他们在美洲发现大的银矿,白银大量由美洲输出,通过菲律宾转口到达中国,然后在中国输出的丝瓷再通过菲律宾到欧洲、美洲。

这个时候,我们看到的是三个体系交叠形成的贸易体系,一是环南中国海地区传统的贸易网络,一个是明清王朝的国家体系,上面再加入欧洲人主导的世界贸易体系。广州就是在这样的环境下,展开了它历史上最重要的一页。

我们可以从图像中看着这样一个广州的景观。这是在17世纪中的时候,荷兰画家画的广州,在广州输出的东西里面大量是瓷的生产,这是茶叶包装交易的一个情景,还有很多画描画了丝、茶的生产,都是向欧洲人学了西方画法的广州画家画的。

这个历史制造的广州形象,不但存在今天的广州,在世界各地也都可以寻访到很多的历史遗迹。如果有机会到波士顿,建议大家一定要去看这个房子,这个房子就在波士顿附近,这个房子的主人就是长期在广州跟刚才我们看到的那些商人做生意的一个美国商人,这个房子很西式,但是走进房子看,整个房子都是广州的产品,都是18、19世纪广州的产品,房子里面就挂着刚才看过的伍浩官的象,这个房子完整按照商人在生时候的布置保留下来,桌面摆的瓷器和家具全部是在广州做的。

下一页是一些现在我们在世界各地可以找到可以看到当年广州风情的一些图像。最大量的是瓷器,这些瓷器的坯主要是景德镇的,但是釉和花是在广州上的,因为这些瓷器都是广州的商人到景德镇订货再卖给外国人的。有象牙雕,非常精制,19到20世纪上半夜广州象牙雕做的非常精致。还有很精美的墙纸,19世纪在广州生产的墙纸,有西方味道很浓的玻璃画,还有整个是象牙做的西式的梳妆台,有应欧洲人来样定制的瓷器,有广州制造的西洋钟表,有18、19世纪广州生产的银器。还有学会用西方画法为西方人制作绘画的画室,等等。

我在这里展示了一些实物的图片,只是希望呈现怎么看一个城市的文化。我们习惯抽象地去标榜某个城市的文化如何辉煌,或者强调它在历史上的重要性,背后的历史观是一切都从一个帝国中心出发去表达一个地方的历史。我们并不是主张要放弃国家的视角,但我们理解一个地方,必须从生活在这里的人的历史开始,这是我们的历史观的出发点,国家只是在人们的活动中创造的东西,然后再加在人们的头上,制约着人们的活动,甚至影响人们怎么去讲自己的历史。

另外还有一个很重要的,我们今天大家都经常会用全球史去取代国家历史,但全球史也有一个超越国家视角的问题。我们看到一些所谓的全球史的叙事,其实还是从国家出发的,是基于国家与国家关系为主体的历史,而不是以人为历史的主体。

当然,19世纪以后,尤其是在民族国基础上形成的世界秩序下,历史确实成了国家或国家之间的历史,必须由国家出发才能解释人们的活动。但是,这样一种历史视角,在我们理解过去2000年、4000年的历史时,就必须超越国家来看了。

即使对有了国家以后的历史,如果跳出这个视角,从人的历史出发,然后再叠加上国家或国际的体系,整个历史的理解会比只是从一个国家出发去讲的历史精彩得多,丰富得多。由此去认识一个城市,一个区域,就不再是我们所熟悉的那样,把广州视为或者是帝国边缘,或者是帝国与域外做生意的一个地方,或者是为了皇帝,为了朝廷去寻求一些珍奇异宝的地方。

这种历史认识的确是根深蒂固的,一直影响到我们今天的生活和对自己历史的认识。今天人们讲到广州的时候,常用的说法,是这个地方靠近港澳,改革开放早,容易接受外来事物。这全部是一个国家历史叙述下面的观念。其实如果回到普通人日常生活的角度,老百姓本来不会用这样的想法的,这里的人们世世代代就是这么生活的,只是按照我的方式去活着而已。你从国家的角度,才说这里开放,其实,老百姓其实也很保守的,也很封闭的,不过他的保守和封闭跟他明天就坐个飞机跑到旧金山三藩市、洛杉矶、马来西亚也没有矛盾,因为他世世代代都生存在这样一个世界里。

本文来自微信公众号:东方历史评论(ID:ohistory),作者:刘志伟(中山大学历史人类学研究中心教授)。本文由《知识分子论丛》(第15辑《西方政治正确的反思》)提供,略有删节。