本文来自豆瓣号:夜第七章,转载自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang),作者:章程,题图来自电影《痛苦与荣耀》

一 烫的

《痛苦与荣耀》

我观看阿莫多瓦电影的顺序,是一种倒叙。

第一部看的影片,是他半自传性的《痛苦与荣耀》。此时的阿莫多瓦,走过欲望的盛年,有过不少身心俱裂的夜晚,放逐过自己,纷纷情欲从滚烫变得冷却。事物的味道,他知道的太早。比人先知道爱和悲哀,也比人先老了。

影片以萨尔瓦多审视自己身体开始,他患慢性咽炎、耳炎、耳鸣、偏头痛、失眠症、抑郁症等。腰椎融合手术让他和脊椎的关系,好似人与希腊诸神,“要通过献祭这种方式。”他戏谑道:“多种病痛一齐袭来的夜晚,我信上帝。我向他祈祷,只有一种病痛发作的日子,我是无神论者。”一个人随年龄增长,生活便不再轻盈,他掂量生活里的负重,转向严肃、不可捉摸的生命。幽默和反讽,在它面前渺小而可怜。

《痛苦与荣耀》

《痛苦与荣耀》是阿莫多瓦的私人史。他发表心灵,而不是隐私。借由电影,他无数次退回起点,倒退着想象自己。早年经历,涵盖一个人全部经验,剩下的不过是日后观察视角的变化。他的镜头,无比抒情,依循路线,村镇地景,一一浮现。他坦白无声的、隐秘的时刻,诸如第一次见到男性裸体时的晕眩。一切沉默或迷惑的见历,都无法黜免。它们,让他追寻到人生定向。

看罢《痛苦与荣耀》后,我往上追溯阿莫多瓦作品。他太会拍身体了,年轻的,衰老的,跳舞的,哭泣的,热烈的,沉默的,病痛的,悲伤的。早期的他,更大胆地逾越禁忌。疯狂、快感和力量,几乎将身体完全吞噬。疾病和性感,是身体的两极。前者内敛隐晦,后者张扬狂欢。两者,同时构成他电影的特质。

《对她说》

《吾栖之肤》里,一边是烧毁的皮肤、疤痕、肌肉,一边是对它们细致冷静的缝合,身体的改造带来情感的错位。《对她说》开头,出现皮娜的舞蹈,梦游般的女人四处冲撞,绝望哀凄,男人仓皇地为其搬离障碍。身体,始终外溢扩张,要冲出自己领域。《欲望法则》等影片中,身体是欲望对象,人们把情人身体记得极其清楚,即便离开身体一千里,它的轻浮和威胁、怪癖、依赖感、坏毛病、移情、忽明忽暗的深沉,都在近旁。

身体,使悲欢显形。

身体的转向,意味着凝视主体的视角改变。苏格拉底和柏拉图将灵与肉二元对立,直至尼采,才将身体视为哲学中心。巴塔耶从尼采那发现被理性摈斥的动物性。福柯根植于尼采传统,沉迷个人体验,发明自我,探究权力对身体的压制。身体,从隐蔽到显现,成为近代哲学的工具。

《痛苦与荣耀》

阿莫多瓦以艺术家的直觉,和这种转变相通。弗朗哥时代,身体不是私己的,被高度管制和审查。他小时候,扭摆舞是禁舞,“如果一个女孩跳扭摆舞,穿长裤和吸烟,她就是妓女,这三样中占一样,她也是妓女。”性感的公共意义被抹杀。阿莫多瓦夺回身体,尤其是女性和男同性恋身体。他极具酒神精神,他眼中,身体不只是视觉,有温度,有情绪,有谵妄、幻想、癫狂等狄俄尼索斯的时刻。血和肉,比智力真实。

托尔斯泰说过:“在清水里泡三次,在血水里浴三次,在碱水里煮三次,我们就会干净的不能再干净了。”我们从不可能被这样洗净。所有艺术家,欲望无不充沛满溢。巴塔耶形容色情生活的肮脏表象“是一个鲜有人不落入其中的陷阱。”身体的欢愉,必然是灰烬。灰烬将我们塑成人形。

这脏兮兮的孤独。

《对她说》

二 冷的

写作对阿莫多瓦非常重要,他遗憾没有写出一部真正的小说。

我倒觉得他像小说家。电影导演有擅长用镜头说复杂故事的,他是其中的典型。在对古怪和黑暗情节的处理上,他犹如麦克尤恩。他也像理查德·耶茨和麦科勒斯,对孤独进行细致入微描摹。以女性视角,审视婚姻与情感的危机时,他的影片像门罗小说。内心潜流,在某个时刻,成为骇人巨浪。

《胡丽叶塔》

《胡丽叶塔》改编自门罗的《机缘》、《匆匆》和《沉寂》。门罗善于心理描写,当陌生男人坐在朱丽叶对面,卑微可怜地想搭讪,她不想说话。但“她小时候受到的教育、她的不好意思,她的怜悯,都过于强烈,使得她说出了她家乡那个市镇的名字。”此段文字,是一个人在感受内在的暗涌和波折。这是小说较之于影像的优势。

影像则让人凝神屏息,更具体、更有冲击力地展现命运,固定正在逃遁的现实。小说里,朱丽叶觉得自己有点像俄罗斯小说里的一个年轻女子,“这姑娘正离家进入一片不熟悉、让人惊恐、使人兴奋的景色当中,在此处,狼群一入夜便嗥叫不已,而这姑娘也将在这里面临自己的命运。”电影将朱丽叶的心境具象化:车厢外黑黢黢一片,灯光落在峥嵘的林木间,反倒显得幽深。公鹿闻到母鹿的气味,朝着火车奔跑,神秘而忧悒。

《胡丽叶塔》

阿莫多瓦和门罗,一个热,一个冷,一个走入冷峭北方的腹地,一个经由燃烧的南方,步入激情迷宫。但两人都如此忠实于心和感知,以至着迷于逃离人生。《胡丽叶塔》里,朱丽叶在课上讲解《奥德赛》:卡吕普索欲留住尤利西斯,与他同衾共枕,还赠予青春及永生。尤利西斯拒绝,仍然选择回大海冒险。希腊神话,与朱丽叶和苏安的爱情,遥相对照。诸神亦在逃离,他们之上,有最高的命运,无从反抗。更何况人。门罗的《逃离》中,卡拉出走,在第三个站口不顾一切下车,打电话给克拉克,要求带她回家。奔向未知,克拉克温和的暴政,前者更让她恐惧。她选择用日复一日的隐忍,抵抗埋在心底的刺痛。

《回归》

《关于我母亲的一切》里的马德里,《痛苦与荣耀》里的哈瓦那和墨西哥城,共同构成别处的想象。往昔和彼地,构成对此时此地的慰藉。而《回归》是例外,它讲述回来。电影放至三分之一,我以为这是马尔克斯的《百年孤独》式的故事:曼查总在刮大风,人们生前就买好墓地。此地有许多寡妇,男人们相继死去,因为杀夫成为女人们的宿命。这是颇有死亡意味,又不乏幽默的开头。但魔幻没有喧宾夺主,阿莫多瓦还是在叙述世俗故事。雷蒙黛和索尔的母亲,并未死去,回归的不是她的鬼魂。

阿莫多瓦完全可以他的高明,来嘲弄他镜头下的人们。他们用聪明,而非心灵,去接近所爱的人们。可是,他没有这么做,反而让女儿和母亲和解。能在阴郁底色里,见识到这样的阿莫多瓦,实在让人欢喜。

《回归》

先知巴兰,被利诱诅咒以色列人,却最终为在山巅祝福起来。一连三次。尽管贪财的本性未变,但这个举动让人动容。人,不是确定的常数,有时堕落、有时向上。敌人身上,有我们欢喜之处。爱人身上,也有我们厌恶之处。

阿莫多瓦认真观看过人,他从声色中走出,比门罗热烈。但和门罗一样,他无限宽容,无限温柔。一如康德的人类学理想:少点残酷,少点痛苦,多点善意,多点尊重,多点人性。

《回归》

三 明的

《关于我母亲的一切》

我开始思考词与物这件事,是在读研时的概念设计课上。

老鲁要求我们提一个词作为概念,重构物质场所。那次经历,让我认识到,话语是被制造出来的,可以发展成错综复杂的理念。我开始对一些词语产生迷恋,乐于探究它们与物隐而未显的联结,例如:迷宫。

阿莫多瓦电影,于我,就是迷宫。我思忖过,他何以给我这种感受。除了他深受希区柯克影响,叙事一贯嵌套、反转外,和他总在拍女人不无关系。她们像植物,盘根错节,叶和枝干往更远处延伸。他电影的全部逻辑,能建立在她们喋喋不休的对话上。他以卡内蒂式的“获救之舌”,把她们的细碎和繁复说出,无所隐瞒,无所忽略。

《恐惧吞噬灵魂》

我会将阿莫多瓦和法斯宾德比较。法斯宾德也执着于爱与性、生与死。他把人物推到后景,被门框、窗框、墙壁、管道等阻隔,隔阂永远无法被消弭。《恐惧吞噬灵魂》中,两人坐在黄椅子间,镜头移动,树影,鸟鸣,情话,眼泪,要与孤独为敌的爱情,一切都恰到好处。艾米说:“我们好有钱,我们应该去买一小块天堂。”多么虚无的浪漫。

命运,很早就在斯宾德的生活里,投下巨大阴影。父母离异后,他流窜街头,崇拜女性,又对其轻蔑且冷酷。《玛丽娅·布劳恩的婚姻》中,女性被时代撕裂。信念崩塌后,玛丽娅用自杀解决困境。《莉莉玛莲》中维莉,也试图以死亡摆脱道德束缚。与之不同,阿莫多瓦的镜头下,女人们苛求、独立,有痛楚,却不是值得被哀悼的、受难式的悲惨。

《关于我母亲的一切》

阿莫多瓦形容《关于我母亲的一切》是“一部关于女性团结的影片。”他从未在男人身上发现类似情感。他影片中的母亲,总是与他母亲十分相似。摄影师Catherine Chabrol拍过一张照片:阿莫多瓦坐在公园长凳,给母亲绕毛线。他记得她生活中的每个时刻。淹没在马德里前,他住在拉曼恰和埃什特雷马杜拉,家境拮据,母亲充满创造性,“能从油壶中挤出奶来。”为邻居读信时,她会杜撰部分内容。这点必定影响过他。现实与虚构,在他作品里交织。

生活本质上是混乱和喧嚣。所有身在其间的人,都面对一个永恒问题:怎么才能走出去?女性面对的尤其甚,她们被“变成”女性。因为社会秩序是父权的,它压制她们,让她们被愚弄,被耗尽,在失败中冒险。但正如门罗小说《激情》中,特拉弗斯太太说的:“女人总有内在的力量能让自己活下去。”女人比男人更勇敢。母性是保护。母亲以外,姐姐们给他买的书,他收集的电影女星卡片等,都带给他最早的审美觉醒。

《痛苦与荣耀》

《痛苦与荣耀》的开场,很欢欣。女人们在河边洗衣服,唱着歌,没有愁苦和悲情。阿莫多瓦说:“我必须要让主人公有一条活路,这样的话,我自己才能有活路。如果我把他给逼死了的话,那等于也逼死了我自己。”他将童年时听到的、看到的事物,从中拉出,来看,来呼吸。命运是庞大的织物,残破不堪里能找到富有意义之物。他的创作,色彩绚烂,光线耀眼,诡谲热闹,从头到尾,都带着炎炎夏日的闷热,既腐朽又迷人。人,仿若随时都能沉湎于泛滥的感情和吵嚷的市井,并钟情于作恶多端。

从孩子视角看出去,那些实际上糟糕的记忆,都明灿灿,闪着光。女性带给他灿烂无比的东西,固定成他无意识的一部分,令他陷入世俗这张大网。到头来,一个人的风格就是他灵魂的样子。

《痛苦与荣耀》

四 暗的

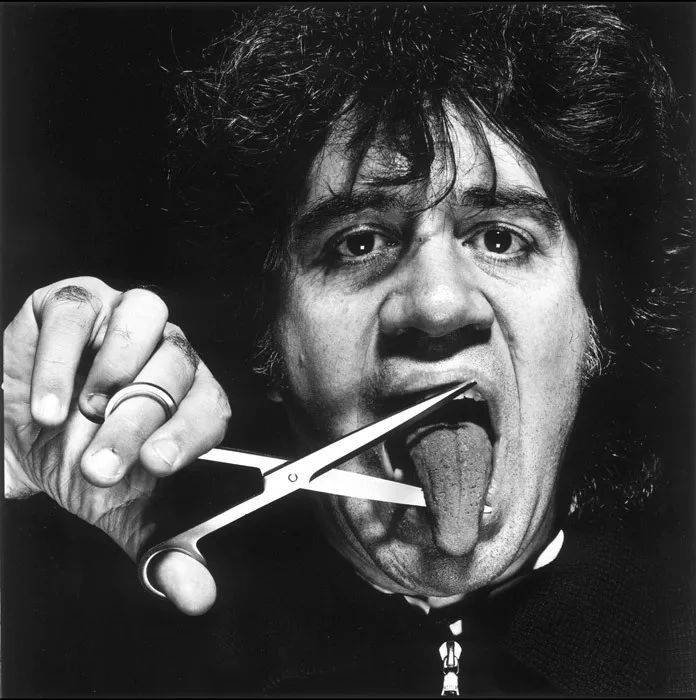

阿莫多瓦

《锵锵三人行》有一期,谈论李银河老师和她伴侣的话题,窦文涛说前半夜,他不能理解李银河的描述,但到后半夜,他感觉到她伟大的勇气,因为“文明意味着分类的复杂”。

我很认可窦文涛说的这句话。在和阿莫多瓦的影片必然与偶然的遇合后,我有了更细微的立场,认识到人类情感的麻烦和古怪。他的灵魂大概雌雄同体,他电影里角色的性别身份,真伪混淆,模糊错乱。同性恋者,变性人,男扮女装者,由男身变为女身的父爱,在他叽叽喳喳的影像世界出现。而这些最怪诞的场景,全部来自现实。

《斗牛士》

阿莫多瓦说:“我拒绝负罪感。我能意识到自己的缺点,但我不忏悔。”他情欲地生活,情欲地创作。痛苦和快乐,不过是同一渴望的不同形式。他关心爱的心理过程的发生,而非把它道德化。它不是犯罪,也不是疾病,更不是道德问题。一桩爱情发生,就是发生了,即便有狭窄、粗糙和仇恨,也不能受责备。《斗牛士》、《捆着我,帮着我》等影片里的爱,令人忧郁不安,太不合常理,似乎唯有死亡,才能让欢悦永恒。偏执,赓续在我们身内。

人类的历史,总是在迫害异端,蔑视少数。能够容忍游离于主流文化之外的亚文化,举步维艰。弗朗哥时代,人们把同性恋者送到精神病院。阿莫多瓦性身份的殊异,让他对周遭更加敏锐。他从不表现边缘人的身份焦虑,而是分享生命的愉快和荒诞,作为反抗。他对弗朗哥主义的报复,就是不承认它的存在:“我希望它既不成为记忆,也不成为阴影。”

《痛苦与荣耀》

他体验过绝望和窘困。少年时代,他厌倦牧师们用宗教培育他灵魂,更愿意读黑塞、兰波、萨冈的书,看伯格曼的《处女泉》,看丽兹·泰勒和保罗·钮曼,对田纳西·威廉姆斯的絮语产生共情。表现教会恶行的《热铁皮屋顶上的猫》,使他了解自己,“我想:‘我属于这个罪恶的,堕落的世界。’我当时十二岁,当有人问我:‘你是什么?’时,我回答道:‘我是一个虚无主义者。’”

艺术家大多都早熟。

十七岁的阿莫多瓦,在一场争吵后离家,来到马德里。他曾写道:“教会学校、宗教的不良教育、地理、电影,所有这些混合在我的生活里,就像马德里的一道菜,菜里有鹰嘴豆、咸猪肉和土豆。”结束四十年独裁的静默后,世界变得光明而新鲜。八十年代,对于阿莫多瓦这样的年轻人,意味着混乱和放纵。他们厌倦政治,谈论电影、音乐、服装和海报。健康不是必需品。但自由的代价,是安全感缺失,人一旦没有强大意志和对某些事物的渴求,就容易沦为无所适从。因而,那一代年轻人,很多毁于毒品。

《痛苦与荣耀》

他体验过爱情,体验过永失所爱的痛不欲生。伟大的艺术家是最敏感的,他最快乐时,最难受时,最紧张时,都能在所见、所爱、所遗失的事物里,看到存在的荒谬。临近教会学校的电影院,拯救过他。在马德里,依然是电影救了他。他说:“我喜欢把电影院想象为凶手和孤独者最好的藏身所。”死亡和孤独,在他看来,是同一回事。孤独形成巨大缺口,爱情好像能填补。但两个人在一起时,释放出的孤独可能更大。《痛苦与荣耀》里,萨尔瓦多怯懦不安,借阿尔贝托之口,他自白道:“我以为我对他的爱,能战胜他的瘾,可并非如此。爱还不够。爱或许能移山倒海,却不足以拯救你爱的那个人。”

这段恋情,来自阿莫多瓦真实经历。他说“那根本就不能说是一种结束,那就像是把自己的手臂硬生生给砍下来了。”

《痛苦与荣耀》

《痛苦与荣耀》中的欲望,是微暗的火,不如旧日那般无忧无虑。生活中不再有伟大事件,一切都彻底空虚,毫无意义。自身的浓度开始降低,喧扰从旁走过,寂寞渐渐扩大。怨憎会使人杀人,唯有寂寞面前,人毁灭自己。而毁灭不掉的,将愈合成新的自我。我相信,阿莫多瓦将步入另一阶段。他曾热闹生活,唤醒被挤出生活的感官,耽于情感和身体。而今,他更沉静地走进生命,用成熟与忍耐,去等待豁然贯通的时刻。智极成圣,情极成佛。

阿莫多瓦行至半程。

阿莫多瓦

本文来自豆瓣号:夜第七章,转载自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang),作者:章程