本文来自微信公众号:叉烧往事(ID:chashaows),作者:叉少,封面来自:东方IC

1989年夏天,22岁的浙江丽水女孩张丽玲告别了国内的亲人和朋友,只身一人赴日留学。当时,她是一个小有名气的演员,演过的角色有《红楼梦》的娇杏,《聊斋》的鲁飞飞,还跟李雪健合演过电视剧。

1995年硕士毕业后,张丽玲进入老牌日企大仓商事,那年秋天的一个深夜,她被一通借钱的电话叫醒,一个留学生朋友的妻子跳楼了,正在医院抢救,俩人因为回国的问题发生了争执。

把身上的钱都给了朋友之后,张丽玲睡不着了,她想拍一部反映中国留学生的纪录片,让国内的同胞知道他们在国外生活的苦乐悲欢,这个念头强烈得让她坐立难安。

1999年初冬,十集纪录片《我们的留学生活——在日本的日子》在北京台播出,留学生王尔敏、韩松、张素、丁尚彪、李仲生的真实经历感动了全中国。

二十年后的今天,在感动和敬佩之外,更多人向自己提出了这样的问题,为了一个执念,我会付出这么大的代价吗?

一

1995年12月的一天,位于日本东京的富士电视台来了一个长发披肩的中国女孩,她直奔企划制作部的办公室,副部长横山隆晴看了这个人一眼,然后给旁边的摄像使了个眼色,后者心领神会地打开了机器。

横山是日本纪录片界的大佬,开机的判断源自多年的直觉。女孩递来的名片上写着“张丽玲,大仓商事食粮部”,她没有寒暄,开门见山地说明了自己的来意,“请借给我一台摄像机。”

借摄像机的目的是为了拍纪录片,给在日本的中国留学生拍纪录片。在张丽玲之前,横山只见过一个中国人,而且印象不好,因为那个人觉得自己处处都比别人优越。

横山觉得张丽玲的想法过于天真,但是这个人蛮有意思的,一个在传统日企上班的外国职员居然想拍纪录片,还天真地认为只要有摄像机就能拍成。

面对日本人“不可能”的回答,张丽玲没有放弃,也没有哀求,执着地用带点中国口音的日语解释自己的理由:“我们这一批留学生是中国改革开放以后出来的,为了实现自己的一个愿望,一个梦……如果你能协助我,你就成了跟我—同进入这段历史的人,虽然你与中国没有任何关系,至少我们这一批留学生会感谢你。”

横山的表情认真起来,虽然身在日本五大民营电视台的核心台,他发现自己对中国一无所知,他问张丽玲,“改革开放了你们为什么就要出来?中国留学生在日本是怎么生活的?文革又是怎么回事?”

经过一个月的慎重思考,横山隆晴决定出手相助,不光提供摄像机,还派了一个导演外加由几个实习生组成的拍摄团队,另外还有一队人专门纪录张丽玲她们的拍摄过程。

因为平时要上班,张丽玲能挤出的拍摄时间只有晚上和周末,经费也全都是向亲戚朋友借来的。日本的摄制组按天收费,派来的导演池田天天问她,“你到底有多少钱?”张丽玲为了让团队安心,就说有一千万日元,对方说不够,张丽玲又说我可以借到三千万,回答依然是不够。

有一次去夏天的东京筑地海鲜市场拍摄,酷热的天气加上难闻的味道让导演和摄像叫苦不迭,连拍八个小时之后,T恤都能拧出水,大家都准备收工了,张丽玲却说:“对不起,我已经联系好了另外两个人,需要现在马上去拍摄。”

听到这句话,日本人都火了,瞪着眼睛嚷:“你有没有一点常识,谁敢拍完了筑地还去拍别的?你是不是疯了?我们不干,要去你去。”张丽玲心里也很过意不去,但联系好的人不能失信,只能咬着牙说:“好,把摄像机给我,我去!”

池田他们没想到这个中国女孩这么坚决,又不敢把摄像机真交给她,只好跟着去拍,那天摄制组一共喝了68瓶矿泉水,拍完已经是凌晨两点,而最终播出的片子里只用了两个镜头。

几个月后,一年要在三百部纪录片挂名的横山隆晴突然想起了张丽玲,就抽了一天时间过来看看她们的进度,那天的拍摄对象是个叫小陈的“黑人”,在日生活多年的他想在回国的前一天,站在郊外的高尾山上俯瞰东京的全貌。

晚上吃饭的时候,一天没说话的横山走过来给张丽玲鞠了一躬,然后把日方的拍摄团队臭骂了一顿。原来那几个实习生根本不懂怎么拍纪录片,横山觉得自己帮了倒忙,心里既愤怒又愧疚。

在那之后,横山更换了全部的拍摄团队,还特意把自己的老搭档、资深摄影师远藤一弘拉了进来,拍摄工作总算进入了正轨。

一天,由在日中国人主办的《留学生新闻》找到张丽玲,说他们刊登了一篇叫《北海道大逃亡》的稿子,你可能会对其中一个叫野村一夫的人感兴趣。

二

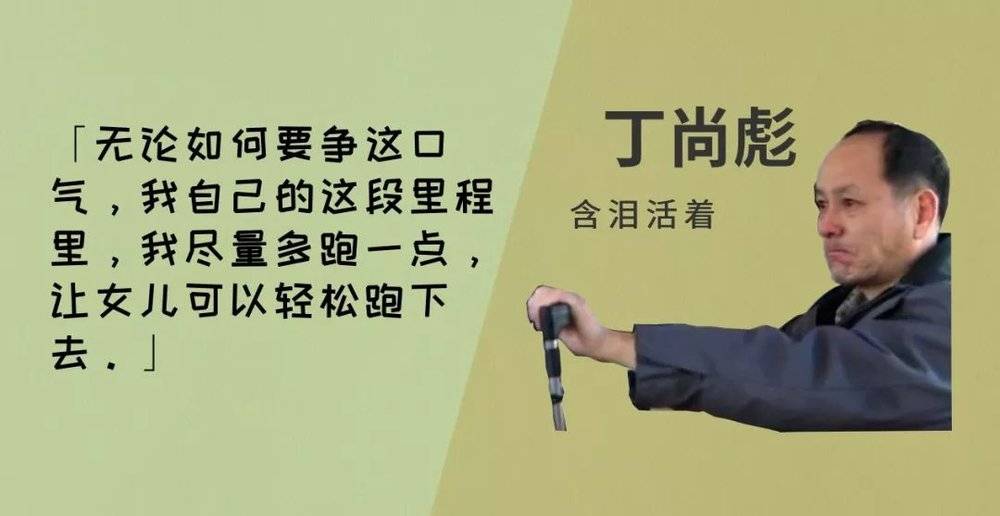

1996年秋,野村一夫在东京郊外的工厂打工。野村一夫是他在工厂用的假名,真名叫丁尚彪,42岁,上海人。

这是他告别妻女来日本打工的第八年。这些年来,他没有回过一次家,也没有休过一天假。这么拼命,是为了供女儿出国留学。

这是一场事先张扬多年的“命运改造”计划。8年前,他的女儿还在读小学,他已经在为这个家庭改变阶层铺路。

16岁生日的第二天,丁尚彪从上海到安徽下乡。这十年中,他试图抓住每一个可能的上升机会,始终没什么收获。在安徽的工厂里,他认识了现在的妻子,同样是上海知青出身。

1981年,丁尚彪终于辗转回到上海,此时他已经27岁了,没技术没学历,被安排到一个小单位上班。他想要继续深造,但家庭成分不好这一点,几乎关闭了他的上升通道。

“一直在比较下层的生活,有时候买一点苹果回来,夫妻两个人都舍不得吃。”

面对这些无法冲破的困境,35岁的丁尚彪选择了另一条道路:去日本留学打工。

留学的飞鸟学院在偏僻的阿寒町。附近无工可打,身负着出国时借的巨额债务,无计可施的丁尚彪决定离开学校。在一个雨夜,他徒步走了一晚,坐上了北海道驶向东京的火车。

从此,黑户丁尚彪在东京的打工生活开始了。

白天在工厂上班,晚上在一家饭店炒菜,一直做到12点。虽然是黑户,但每个月打工赚来的钱,丁尚彪都会去主动交税。

“无论如何要争这口气,我自己的这段里程里,我尽量多跑一点,让女儿可以轻松跑下去。”

一年中,老丁只有一个休息日。在这个重要的日子,他会去银行把钱汇给家里。

老丁八年来寄回来的钱,妻子除了还债,一点也没有动。用自己的工资支撑着她和女儿的开支,每天下班回来,赶紧给女儿准备晚饭。

女儿丁琳正在上海复旦附中读高三。除了学习,还要兼顾考托福准备出国。作为一家人牺牲下的寄托,她最担心的自己失败让父母希望落空。

1997年,丁琳终于收到了美国纽约大学的录取通知书。老丁等待的这一天终于来了。接到电话,听到这个消息,他的眼泪也掉了下来。

到美国前,丁琳利用在东京转机的24小时和八年未见父亲的重逢,老丁看到女儿说的第一句话是“都不认得了。”

在老丁和女儿短暂团聚又分别的时候,张丽玲她们也跟拍了近两年的时间,觉得应该剪一个样片出来,给支持她们的人一个交代,同时也希望能引起国内电视台的兴趣,争取获得播出的机会。

大仓商事的高层山内专务在没有翻译的情况看了样片,然后把全公司的人都叫来一起看。

山内指着屏幕里一个中国人的脸说,“这是一张能让战争平息的脸,他是一个身无分文的人,但是在他的脸上写着对生活的自信。”

片子放到一半,张丽玲的很多同事已经泣不成声。那个长着能“平息战争的脸”的主人是一位不拿博士就不回国的倔强中年人。

三

1996年的日本千叶大学里,有一位来自中国的45岁留学生。他叫李仲生,在那里研究人口经济学。拿下博士学位,是他多年以来的梦想。

和丁尚彪的自我牺牲不同,李仲生来到日本,更多的是为了自己的理想。但在理想面前,总是要有人牺牲的。

在东京的老街中板橋,二十平米的套间里,住着李仲生一家三口。他们已经在这里生活了八年。

每天晚上,妻子和孩子睡下之后。李仲生开始写自己的论文,一直到五六点天亮,再上床休息。睡几个小时后,再起床继续写论文。论文如果不通过,他将无法博士毕业。

李仲生出身于北京一个书香家庭,从小的梦想是上大学,当博士。

1968年,16岁的李仲生下乡插队,之后进工厂,结婚。他和博士这个词渐行渐远。婚后,他给女儿取名李博,博士的博。

1986年,34岁的李仲生决定去日本留学。日本语学校,本科,硕士,45岁这一年,博士在读的李仲生已经在日本学习了11年。读书,学成,回国。这样简单的想法坚持了十几年。

“对于中国来说,发展的关键是教育,需要很多人才。我也想成为其中一员。”

李仲生留学的第二年,妻子跟随他来到日本,在饭店洗碗打工。考上博士之后,李仲生不再打工。全家的生活都靠在妻子支撑。除了日常的开支,靠着十年打工,妻子还为家里存下了400万日元。

李仲生因为自己少年失学,想要筹款在国内建一所学校。在没有跟妻子商量的情况下,他将妻子存下的400万日元投资给了KKC。KKC是日本的一个经济组织简称。他们靠着投一赔十的诱惑,在日本获得了大量的投资。

最后,他们卷走了投资者的全部资金,当然也包括李仲生妻子洗碗10年攒下的400万日元。这成了日本最大的经济犯罪事件,也给李仲生一家带来了毁灭性的打击。

异国他乡陪伴十年的妻子,选择和他分居。李仲生一个人搬了出去,失去了家人的陪伴,断了经济来源。分居后,每个周一李仲生可以见女儿一次。从兴趣班接到女儿,带她吃顿饭,再送到妻子那里。

接回女儿的妻子搂着女儿就走,头也不回,他在后面追赶了几步,问:哎?怎么就走了,怎么不说话?妻子回头勉强说了一句:嗯,我们先走了。之后转身离开。

李仲生租了一间不足五平米的房子,拾起了搁置三年的打工生活。这时距离李仲生博士论文的提交期限,还有9个月。

2℃的东京,李仲生穿着西服去郊外的一家餐厅打工,工作的内容,是削萝卜皮。下班后,他在超市买了最便宜的罐头和面包,回家吃饭。

尝了一口后,老李说:很香。最近一直吃面包,感觉反应有点迟钝了,所以今天特意买了罐头,增加一下营养。说这些时,他身上只有一万日元,这些钱在东京只够吃顿像样的饭。但他的神情没有一点不安。

在工厂的时候,李仲生考了两次大学,考得都不错,但是因为出身不好,过不了审核。这件事对他的打击非常大,念书成了他的执念。来日本的11年里,包括现在,他也从未想过就职。

“这个屋子只有4.5平米,但是我很喜欢,能让人集中。好多人说我是个精神病,除了学习什么也不知道。但我只是付之一笑,我有自己的信念。”

1996年的12月24日,圣诞节。李仲生特意梳了油头,早早出门,去学校资料馆看书。离开家后,他已经没有买书的能力。

今天李博和爸爸约好,一起过节。今年读六年级的李博,来日本以来,第一次在外面过节。她提前半小时赶到了约会地点。

李仲生一直在学校看书,迟到了整整一个小时。见面之后,他去银行取出了自己的全部积蓄,一万日元。挑选礼物时,女儿只要了一根铅笔和一块橡皮。

两人在餐馆点了两碗面,李博说:妈妈让我问你一个人在外面好不好。一碗汤面,一碗炒面,一万日元。父女俩的圣诞节。

除夕夜,妻子来电话,叫老李回家过年。李仲生在商店街买了很多菜,有些紧张。进门时,妻子已经在屋里和面。互相倒酒,一起吃饭。看起来一如往常,这是他们一家在日本的第10个除夕。

“别提的好,什么都别提了。”妻子喝了一口啤酒,眼泪不受控制地流了下来。

老李说:现在,我45岁已过。今年真是我人生中最难忘的一年,所以我决定明年毕业后,再上一年博士后……

一家人一起包饺子的时候,他叫女儿打开录音机,跟着伴奏,用美声为妻子唱了一首帕瓦罗蒂的《我的太阳》。

和妻子关系缓和后,李仲生没有立即搬回去,继续在小房间里写稿。几个月后,论文的截稿日到了。李仲生已经快一个礼拜没有和眼,妻子特意请了假,来他住的地方帮忙。

女儿在家里认真打扫着房间,接着练习了一会儿最近学的电子琴,准备给父亲弹一首。等他完成了博士论文,她希望可以每天和他聊聊天。这些年来,她很少有和父亲聊天的机会。

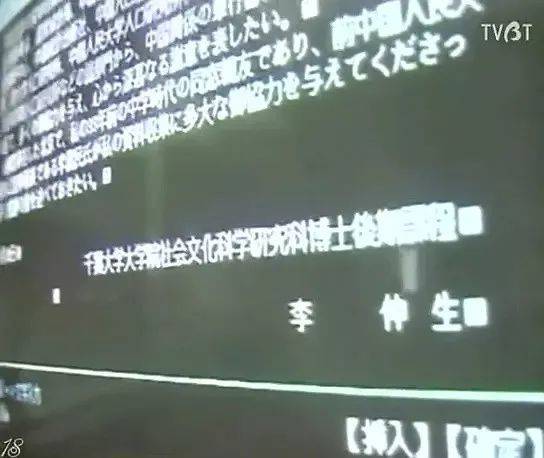

父亲终于打完了论文的最后一行字,眼睛有点湿润。总长48万7千字。标题是中国的人口变动与经济发展,作者李仲生,46岁。

李仲生缓缓伸了一个懒腰,“像一场梦一样”。当晚,一家人在便利店帮李仲生复印好了论文后,一起吃了顿饭。

李仲生回家了。

1997年的12月,李仲生带着全家人的希望去参加论文答辩,没有通过。这次失败,让他整整三周没有睡着。短暂的调整后,李仲生又开始重新写论文。在最后一次跟拍里,李仲生说,我就算死在日本,也要拿下博士学位。

妻子没有接他的话,而是回忆起了他们刚结婚的日子。他们在北戴河旅游了一个星期,那是她结婚16年来最甜蜜的时光。

2000年,李仲生第三次论文答辩通过。毕业回国后,他的故事被多家媒体报道,还上了2001年北京电视台春晚。

后来,老李成为首都经济贸易大学的经济学教授,工作很忙,和妻女依然聚少离多。

四

1999年11月22日晚上九点半,《我们的留学生活》在北京台播出,播到第三集的时候,北京台的电话被打爆了,观众质问为什么事先不宣传,还要求广电总局给片子的制作人发奖。

在一次见面会上,有观众问张丽玲,你们拍的都是打工、端盘子的留学生,有成功点儿的人物吗。而在日本播出的时候,观众的问题变成了“拍了那么多成功的人,就没有失败的吗?”

从1995年开始筹备到1999年基本完成,张丽玲她们总共拍了一千多盘带子,其中60分钟以上的有三百盘,采访315人,跟踪拍摄66人,而最终播出的只有十几个人的故事。

有的人拍着拍着就因为疾病或事故离去了,有的人迫于生计去陪酒,还有的人在失去联系后就再也不见踪影。

2010年,《小崔说事》请了张丽玲当嘉宾,崔永元问她,丁尚彪、李仲生他们这么苦值得吗?

这个问题让张丽玲想起了拍摄老丁时,给他家人打电话的那个晚上。

拨通国际长途后,张丽玲刚问了两句,老丁和海另一边的家人就已经泣不成声了。和平年代,与至亲八年不见,除了他们自己,没有人能评价这一切是否值得。

高中时代,张丽玲喜欢在英语课上看小说,印象最深的是一个逃犯的故事,主人公蒙冤入狱被关到荒岛,十几年里七次越狱都被抓了回来。第八次的时候,他准备从悬崖跳进大海,然后靠一袋椰子壳穿越海峡。

狱友劝他,你可能会死的,逃犯点点头,“死还重要吗?”

接着,他纵身一跃。

部分参考资料:

[1] 刘放、刘莉生、王宛平,《追梦女人:张丽玲和<我们的留学生活>》

[2] 纪录片《我们的留学生活——在日本的日子》

本文来自微信公众号:叉烧往事(ID:chashaows),作者:叉少