虎嗅注:他的孤独,如凶猛而不见底的针心。人在夜晚时,被分成两半,清教徒的那半走开,人就管理不好酸楚和委屈。他窥伺街头的男女,那些游荡的男女,他们心灵的厚度不同,令其安静、惶惶的事物也不一致;他们渴望相爱,却总是抵达话语的沼泽地,毫不犹豫地说出伤害的话语;他们像星星被抛入宇宙;他们假装冷漠、强悍,却不断被焦躁、无助造访,像狗一样扑向每一根稻草。

本文来自豆瓣号:夜第七章,转载自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)

作者:章程, 题图:作者自绘

孤独及其所创造的

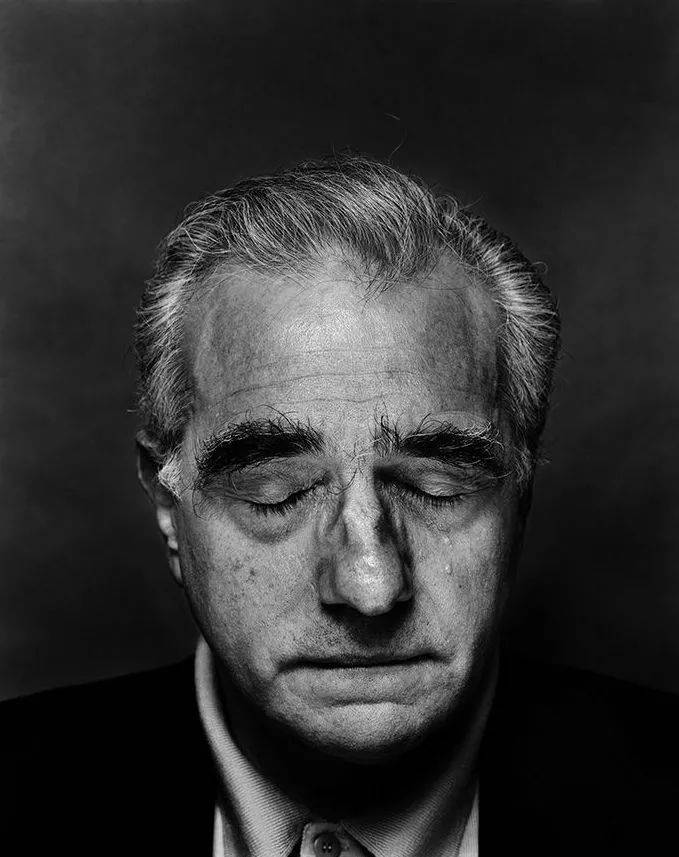

马丁·斯科塞斯已经老了。

当他的脑子里出现这件事,为此惶恐,并开始自岁月里打捞那些早已沉没的脸,他就已经老了。即便《爱尔兰人》中的减龄技术再高明,也无法掩饰罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺和乔·佩西的蹒跚步态,松弛的眼袋,嘶哑的声音和沉重的身体。

马丁·斯科塞斯

斯科塞斯拍过类似的影片《好家伙》。我永远记得那个长镜头,亨利领着凯伦走入酒吧,不停地和为他开门和对他致意的人们打招呼。彼时的他们无恶不作,尚未看清命运的砝码,仿佛盛筵不散,所有的欢愉都漫无尽头。《爱尔兰人》里,一切不得不慢下来,包括动作、镜头、叙事等。你方才能意识到摄影机后面的创作者的心境:他越来越缩进自己的寂寞,换了眼光打量世界。

少有旷达的迟暮,往昔有多瑰丽热烈,而今就有多不由己的惆怅。整部影片都沉浸在难以遣怀的感伤中,生命渐至闭合,没有了创世的激情,感情变得懒下去,选择与放弃,抗争与承受,都不再重要。

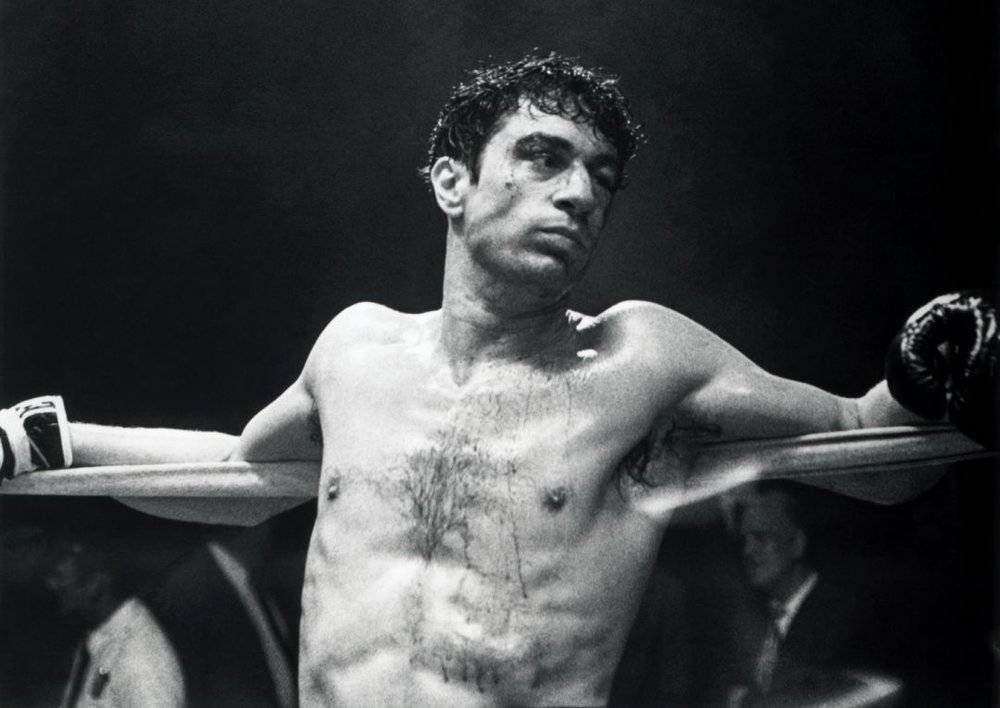

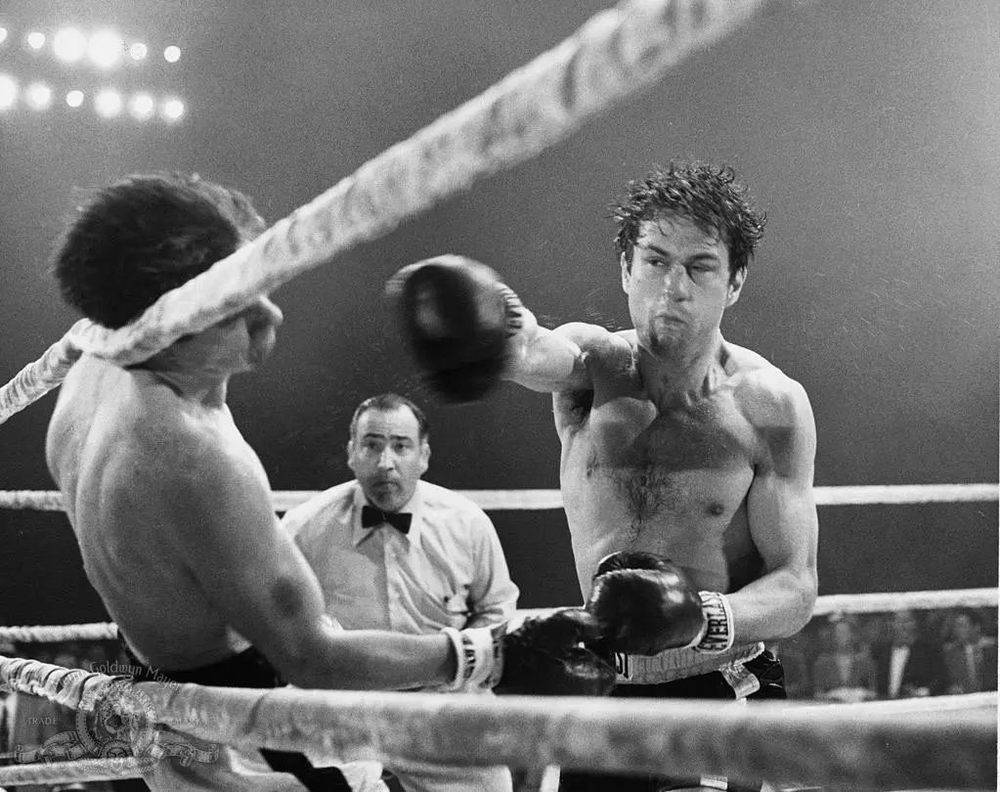

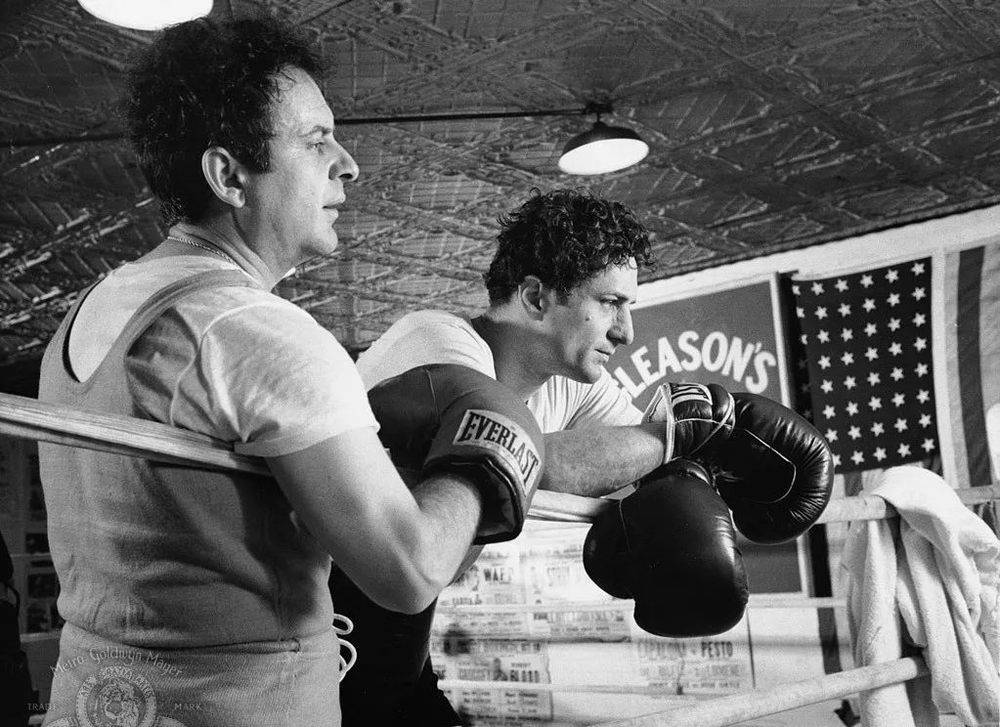

《愤怒的公牛》

当年,德尼罗为了拍《出租车司机》,减去十五磅的体重。而为了《愤怒的公牛》,他花了四个多月时间增重几十磅。年轻时的身体永不停息,野蛮而霸道。拍摄《爱尔兰人》时,他不得不接受自己的老迈,皮肤走向暗沉,动作不再有当年的狠劲。帕西诺和乔·佩西也少了意气风发。《爱尔兰人》后半部,较之于前半部更为可信,因为他们正经历暮年。

罗素去了教堂。他对弗兰克说:“别笑,你以后就知道了。”最终,弗兰克也找来神父。西谚说,防空洞中没有无神论者。当人面对生命终成虚无的事实,不论过得怎么混蛋,也会不自觉向宗教靠拢,趋于保守和恋栈。

《新旧约全书》中有句话:“见有一匹灰色马,骑在马上的,名字叫死。”弗兰克给自己订棺材,选墓地。越往后,越充满疲惫和皱纹,他自知随时会骑上灰色马。

《爱尔兰人》

遽然变老后,自身的那个世界逐渐死去。弗兰克为护士不知吉米·霍法是谁而诧异,但随即意识到:“不到那个阶段,你不知道时间过得多快。”时间从来都过得很快。警员跟他说拉加诺先生死了,他立即问道:“是谁干的?”警员回答:“死于癌症。大家都死了。”

罗素、安吉洛、萨勒诺、普罗、多夫曼、萨利虫,都走了。过去土崩瓦解。人在老去中理解:对自己来说极其重要的事,对别人却可有可无。人想在死前留下一点痕迹,并不太容易。

圣诞节前夕,神父离开时,弗兰克嘱托把门虚掩。构图意味深长:中景是门框,他深埋在缝隙里,注视门外,或许还凝神竖耳倾听。这个封闭围困的画面,暗示无可奈何的宿命感。寂静在蔓延。没有什么可期待的。他的灵魂有时落寞、有时沮丧,并不会被人瞧见。他已被时间覆盖。人越是明白,越是孤独。

《爱尔兰人:对话》中,斯科塞斯回忆和帕西诺合作第一场戏时,工作人员提醒说:“在这场戏中,他应该49岁。”斯科塞斯反问:“怎么了?”他们觉得他起身太慢。一个人被提醒年老,并不是那么舒服的事。

此后,帕西诺会调侃询问岁数:“52?65?”能用清朗通达的玩笑去化解无奈,是时间赋予人的珍贵东西。斯科塞斯说:“就我们这个年纪来说,一切好像都说得通了。”

《爱尔兰人》

斯科塞斯引起过漫威电影是不是电影之争。他有神庙情节,认为电影是关于“美学,情感和精神的启示”,是关于“人的复杂性、自相矛盾和时而悖论的本质”。但只要有人偏爱深沉肃穆,便有人有人喜好荒诞欢愉的主题公园式恣意狂欢。

斯科塞斯或许无意贬低,他只是为自己的过去辩护,他面对的是“一个封闭而又天真、只对本身忠实的世界。而现在的一切都太公开、太国际化了。”他的这一边,还有塞缪尔·富勒、英格玛·伯格曼、吉恩·凯利、斯坦利·多南等导演。

他属于过去的那个时代。

伊丽莎白街

《穷街陋巷》

斯科塞斯在七八岁时,搬回到曼哈顿的伊丽莎白街。伊丽莎白街带给他两样重要的东西:电影和天主教。

在这条街上主要住的是西西里人。意裔美国人们有自己的一套法律。格林威治村和伊丽莎白街相隔不远,却像是另一重世界,斯科塞斯只去过一次。童年时代,因为哮踹,父母经常带他看电影。

他把上天主教堂与上电影院联想在一起,电影院让“生活周围世界被重建,而且显得黯然失色。”他喜欢西部片,家里有电视机后,跟着祖父母看了不少意大利新现实主义影片。他认为小意大利区塑造了他。人能到达的最遥远的地方是出生地。

他不断重返故地,找寻生命经验,那是两种文化之间混合、杂糅的东西。《我的意大利之旅》中,他谈起罗西里尼、德·西卡、维斯康蒂、费里尼等导演,宛若旧相识。

《穷街陋巷》

在伊丽莎白街,黑社会和教会最有势力。黑社会人物触帽向神父致敬,说些体面话。他觉得获救的最好方式是成为神父。他曾在天主学院就读,但因迷恋一个少女,心思不定,读了一年后被开除。

倘若不是后来在纽约大学遇到黑格·曼努金,他会再回去读神学院。然而,他对宗教并不笃定,《穷街陋巷》中,他借查理之口说:“上教堂不能赎清你的罪,只有在街头才能做到。”

斯科塞斯很会拍街头空间。他说,约翰·福特创立了西部片,我们创立街头片,这就是我们要干的事情。

《穷街陋巷》

街头,是城市的动脉。两旁的店铺,是它的毛细血管,避开人群的围追堵截,往上延伸成私密、隐蔽的场所,譬如家和旅店。

斯科塞斯的电影,就是不断在这些场景中转换。他将街头视为制造危机与暴力的舞台。当一个人来到街头,所有东西都自然而然地进入视野,他本人也成为活动的一部分。人和人之间的关系是公共的、开敞的。伊丽莎白街险象环生,时常有狠角色出没,警察与地痞并无多大分别。

斯科塞斯从小有危机意识,不管走到哪都尽量背靠墙。他说:“整个地区有个人在当老大,不过你永远不知老大是谁或他在哪里。”

《出租车司机》

《出租车司机》里的特拉维斯,是蛰伏在街头的夜行动物。在黑凛凛的午夜,他漫无目的地开着车,窥伺街头的男女,嫖客、妓女、总统候选人、流浪汉。他的孤独,如凶猛而不见底的针心。人在夜晚时,被分成两半,清教徒的那半走开,人就管理不好酸楚和委屈。

街头把这些好的坏的都承载了。那些游荡的人,也许至死都未曾离开;也许在此度过生命的某个时期,平平无奇或辉煌光鲜;他们心灵的厚度不同,令其安静、惶惶的事物也不一致;他们渴望相爱,却总是抵达话语的沼泽地,毫不犹豫地说出伤害的话语;他们像星星被抛入宇宙;他们假装冷漠、强悍,却不断被焦躁、无助造访,像狗一样扑向每一根稻草。

《出租车司机》

特拉维斯的视角,大概是斯科塞斯本人的。他想曾无数次观察过伊丽莎白街。满街都是茫然的人,一阵风吹起所有的尘土。

“从前我是眼瞎的,如今能看见了。”

《愤怒的公牛》

《愤怒的公牛》几乎是我的《圣经》。电影最后,引用了《约翰福音》里的话:

所以,法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来,对他说:“你该将荣耀归给神,我们知道这人是个罪人。”他说:“他是个罪人不是,我不知道。有一件事我知道,从前我是眼瞎的,如今能看见了。”

《基督最后的诱惑》

《基督最后的诱惑》里,就有耶稣让人复明的圣迹。看见,对斯科塞斯颇而言,颇有宗教意味,它象征着救赎。最真实的事最难看见。电影,让他把目光投向广袤生活里的细微感受和期待,将他从平凡的日子里拎起。他的根在天空,不在大地。拍电影是自我拯救,替代到教堂做礼拜。1965年某天,他做了最后一次告解后,不再参加弥撒。他说:“我都是在电影里进行忏悔。”

《愤怒的公牛》是他所有忏悔中最深沉且炽热的。他把自己知道的与感受到的全部融入这部片子,作为导演生涯的终站,“把什么都投进去,然后把它完全置诸脑后,去寻找另一种生活方式。”如布罗茨基说的:“人的大部分生命都是在学习不要屈服,而余下的生命则是使用这门学问。”

《愤怒的公牛》

那时,斯科塞斯经历了巨大的起落。虽然《出租车司机》让他声名鹊起,但《纽约,纽约》推出失败,婚姻破裂,身体状况变差,他异常消沉。

德罗尼到医院看他,拿出了《愤怒的公牛》的剧本。他被杰克·拉莫塔所吸引,“自我毁灭,连带着把周围的人全毁了,为毁灭而毁灭。”陷溺于人生之际,用最原始方式维生的拳击手救了他。他在影片里宣泄痛楚。燃料和炸弹放在了一起。

乔纳森·戴米给斯科塞斯一幅民俗画家画的杰克肖像,在画框上刻着:“杰克打拳时就像他不配活着一样。”但杰克不止有攻击性,他另有受虐狂的一面。与舒格·雷·罗宾逊进行的卫冕赛中,他忍受对方击打,并故意激起对方怒火。这么做无非是以此来赎罪,来克服内心的混乱。

毁灭必有马脚。他曾背叛自我,去打假拳,那次赛后,愤怒在委屈里蹿燃,越烧越大。这个离经叛道、冷硬到骨子里的男人泣不成声,绝望至极。无数次冷静的毁灭和涌动的欲望循环中,他一言不发,继续投入或逃避生活,艰难活一阵。

斯科塞斯电影中,时常有这种自我毁灭的角色。《剃须记》里,在一间浴室,剃须者用剃刀细致、冷静而麻木地割出鲜血。镜子,让他得以旁观自己的暴力。《出租车司机》中,特拉维斯对现实深感恶心,决意用毁灭获得重生,像失控的马车拖进火海。

《基督最后的诱惑》里,耶稣矛盾、迟疑,不再强而有力。浮生幻影掠过前,耶稣始终是盲的:娶妻生子,享受天伦。直至临终,他才意识到被魔鬼引诱,想到做了这么多错事,对神有这么多误解,就羞愧难当。

他痛恨自己的孱弱,仰天大哭。那是圣和凡的节骨眼。这样的耶稣,是世俗的,他有人的那面。圣经的《传道书》有言:“乃知神叫世人所经练的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事,都是虚空,都是捕风。”

《基督最后的诱惑》

人生,总有不可自持或为存在而惶恐的时刻,但一个人只要有过痛苦后的觉醒,自由便产生了。重回十字架的耶稣,内心坚定无比,他把目光投向天空和受难同伴。阳光熠耀,像慢慢熔化土地。他同时看见身上的神性和人性。

这时,他才有了圣徒的光芒。雕镂精致的梦,曾闯进他心灵,但丝毫不减损他的伟大。“耶稣必须忍受我们凡人的遭遇:所有的怀疑、所有的恐惧、所有的愤怒。他只是一个凡人,一个神圣的凡人。”斯科塞斯如是说。

我喜欢斯科塞斯的这段话。它让我明白:保留人的基本含义,比德性和智慧上的所向披靡更重要。那些没被生活恐吓住的,在无法抹除、反复袭来的孤独里活下来的人们,都曾有那么一瞬接近基督。

《愤怒的公牛》

为了别离的聚会

《情欲》

斯科塞斯很欣赏维斯康蒂的《情欲》。

他认为,维斯康蒂用这部电影复活了十九世纪。他赞叹它的情境和色彩。而我觉得斯科塞斯的《纯真年代》与之相比毫不逊色。他也以一种古典的方式,拍出了情欲的兜兜转转。

《纯真年代》

整部电影,让我宛如经历一整个人生。纽伦在艾伦和梅之间往复纠葛。艾伦代表他错失的一切。毕究有人猜到而且怜悯过他,而那人居然是他太太。多么的百转千回,不再属于这个世纪的浪漫。一定还有人也从中看到过自己的爱情。

我爱古典腔调的旁白:“睽违一年半,他还是经常听见她的名字,他对她的动态时有所闻,但这并未激起任何涟漪,只像听见一个死人的陈年往事。但过去却突然鲜活起来,好像是最近出土的原始洞穴,孩子们带着火把闯入,却看见已作古之人,在墙上盯着你看。”

《纯真年代》

可是,平静的叙述并不意味没有波澜。电影最后,纽伦更严肃且忧郁。儿子极力想促成他和艾伦会面,他却踟蹰不前。那时的他,年届五十七,没有忧患,亦没有太多光辉。活到这种年纪,人变换不了他的生活。往后没有值得等待的东西,稍不留神,却被往昔吞咽。

衰老的症候,让他与消逝的岁月和去而不归的人和解。他又看见灯塔旁没有回头的人,那是他再也无心也无力继续看护的记忆。衰老还是来临了。干净而彻底的遗忘。爱情的迷人,在于它的不可得。

镜头不断摇移,捕捉着变换空间位置的两人。拉近、拉远的距离,仿佛是深情缱绻与淡漠疏离在此消彼长。在为艾伦辞行的聚会上,贵族们不动声色地团结起来,会心而谈。纽伦确信这不过是精心表演的聚会,整个城市都知道他的秘密。但他不理会,傲慢而气短。

一个人陷入情网,便会把周围的声音滤出来,且看不见别人看到的。画面里他的脸的特写,泄漏所有失落。斯科塞斯喜欢恋爱中失魂落魄的感觉,他坦言拍摄《纯真年代》时,那种“拉一下手就很心满意足的意境”又回来了。

《纯真年代》

如果说《纯真年代》干净到极致,那么,《纽约黑帮》则混乱到极致。两者年代相近,那时的纽约仿若世界新生伊始。而今回看,更像是场盛大聚会。敌或友已无区别,空留坟冢。

电影有段旁白,能体现这种怅惘:“一切都在鲜血和苦难中诞生。原来,我们伟大的城市也如此。我们在狂热的岁月里经历生与死,我们熟悉的都被彻底毁灭。在往后的日子里,甚至没人知道我们曾经存在。”斯科塞斯拍摄时,用不少推轨镜头,连接起主角和那个大时代。

他或许会想到曾经迷恋过的阿历山德罗·布拉塞蒂的《菲比奥拉》,它们都是都是消亡事物的挽歌。

《纽约黑帮》

斯科塞斯就像《纯真年代》中的纽兰和《纽约黑帮》里的阿姆斯特丹·维伦,他像他镜头下每一个固执的人。往日的盛宴,走马灯似的在眼前呈现。等待、期望和回忆,只让一切的热闹更为虚幻,落在沉沉的黑暗中。他们徒劳地望着曾经的岁月,不再能踏入其间。

时间让在不在一起失去分别,所有追忆都白费力气,没有长存不衰的东西,没有不别离的聚会。人生亦复如是。《纯真年代》中有段蒙太奇,镜头在屋子里回转,伴随旁白,儿子诞生,女儿出嫁,妻子离世,世界在岁月中粉碎瓦解,形成新的。人,倏然间就老了。

《纽约黑帮》

从过去离开的那一刻起,我们就失去了它。毋宁可以说:过去,是某种永恒的东西。每天夜晚,有多少双眼睛闭上,就有多少人回到自身的那个宇宙。它如此绵延宽广,甚至没法被装进这个世界。斯科塞斯捕捉、保存住那些没被遗忘的情绪和印象,让时间凝固在影像里,有了新的生命。

他无需担心老去。他的不朽已然足够。

马丁·斯科塞斯