9年前,哈佛大学经济学家爱德华·格莱泽(Edward Glaeser) 写了一本书,书名叫《城市的胜利》。

书中,他认为,城市是人类最伟大的发明:城市让人们的生活更加集约,更有创新活力,也让社会保持流动性。

不过,一而再,再而三的大疫情在城市爆发。

这让我们不得不思考:我们到底需要什么样的城市?

大城市是疫情的“易感区”

有数据显示,过去33年里,全球爆发疫情1.2万多次,疾病种类多达超过200种。

在人类的历史长河中,恐怕从来都没有这样频繁、密集地出现过疫情。而其中,大城市又是传播性疾病的“易感区”。

拿我们都熟悉的2003年非典,首先就在高度城市化的珠三角出现。疫情中的三个重灾区:北京、广州、香港,都是超级大城市。这三个城市的感染人数加起来超5400,占全中国(包括港澳台)的近70%。其中,香港的死亡人数为300人,占到了全球死亡人数的近1/3。

今年新冠肺炎的爆发,大城市脆弱的一面也全部暴露出来。

到3月16日,海外疫情最为严重的国家意大利,累计确诊24747人。其中,伦巴第大区为13272例,占比超53%。而意大利20个大区中,伦巴第最为发达,其GDP常年占意大利的20%,欧盟的3%,进出口总额分别为意大利的40%、30%。

海外疫情第二严重的国家伊朗,同样无法摆脱这个魔咒。到3月16日,伊朗累计确诊13938人,其中德黑兰省为3574人,占比超25%。德黑兰省名头也不小。伊朗首都、世界第19大城市德黑兰市,就在其境内。除此之外,它还是伊朗31个省份中,人口最多、GDP占比最高的地区。

相反的是,埃博拉病毒第一次出现,位于刚果河流域。而这片地区,则是非洲的村落集聚地。所以,虽然埃博拉来势汹汹,但主要只有几个村庄遭殃。

(刚果河流域多为落后国家和地区)

加速疫情的爆发、传播,似乎已经成了一种“大城市病”。

但在大城市,活命的几率也更大

城市的确给疫情传播提供了环境。比如,人口密集,美国有超过2.4亿人口生活在仅占全国总面积3%的土地上;东京及其周围的人口更是高达3600万。

城市地下商业、写字楼的中央空调系统及地铁等公共交通,也为病毒传播提供了便利条件。

著名的医学期刊《柳叶刀》1月31日就发表过一篇文章预测,在上海有来自湖北输入性病例98例的情况下,假设R0值(疾病传播的一个指标)为2.68,到2月18日,上海患病人数就将达到8万。这从一个侧面说明,大城市里疾病传播速度之可怕。

(地铁是疾病传播的危险场所之一)

但实际上,上海到现在累计确诊也不过360来例,不到预测的0.5%。这也说明,人类社会进化到如今,大城市疫情控制能力已经很强大。

就拿伦巴第大区来说,感染人数占全国53%,但治愈比例,占到全国的86%。

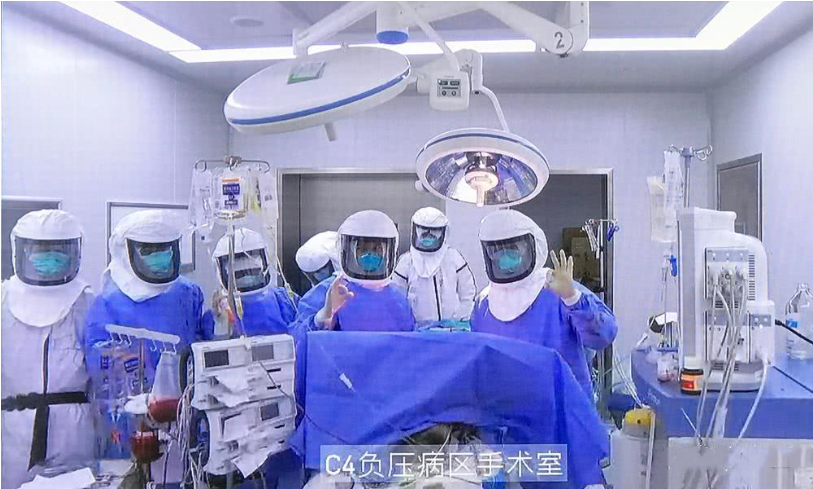

国内也一样,江浙沪地区城市化程度更高,这次疫情中,感染人数不少。但它们无论是在治愈率、治愈速度还是主动控制能力方面,都甩其他省份几条街。比如,这次疫情中,江苏无锡出现危重型病例:一名59岁男性,经过插管+ECMO等治疗,但双肺功能已严重受损不可逆。为了抢救这名病人,当地最终选择了肺移植。

这场手术,是在负压手术室内进行的。肺源是外地脑死亡患者爱心捐献的,通过高铁转运,7小时送到无锡。如果不是城市,很难想象这个患者肺部已经开始纤维化,还能有活下去的可能。

另外,像对症药物研发、病毒株分离、疫苗研制,哪些离得开大城市的实验室?

大型城市并不是天生的传染病帮凶

这一点,我们回顾几百年前,似乎看得更清楚。

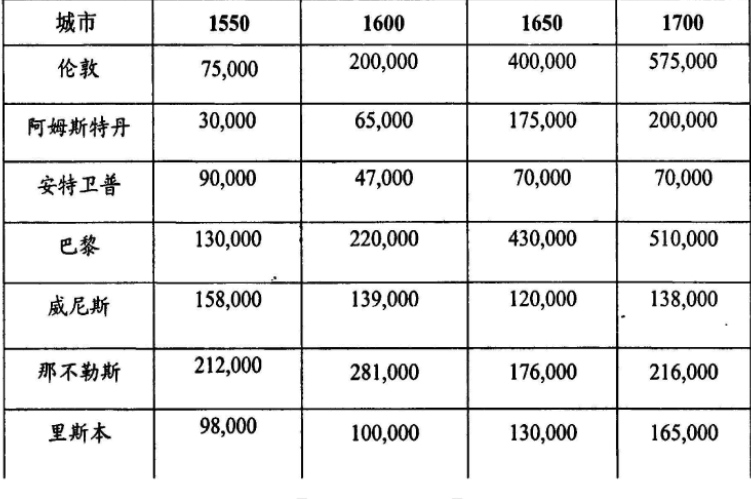

1664年11月,伦敦上空出现了一颗彗星,不少人将其视为凶兆。几个月后,鼠疫爆发。那时的伦敦,早已经是繁华的大都会。1550年,伦敦的常住人口只有7.5万,1650年涨到了40万,在欧洲仅次于巴黎。百年时间,相当于再造4个伦敦。

(1550年至1700年欧洲主要城市人口)

但这也带来了种种问题。

1660年,英国贫困区的人口是富裕区的8倍。大量贫民连饭都吃不上,生病了只能硬扛。常年的饥饿和劳作,导致了他们的免疫力很低,成为传染病扩散的基础人群。

再则,当时的伦敦环境可以用乌烟瘴气来形容。伦敦街道常常流淌着一道道黑色的污水,旁边稀稀拉拉分布着随意抛弃的垃圾和动物粪便,就连泰晤士河也是屠宰场、生活垃圾和工业污水的聚集地。

密集的人口、易感的人群、超负荷运行的城市环境,最终点燃了这场瘟疫。鼠疫高峰时期,伦敦每周的死亡人数竟达到了7000人左右。

(画家笔下鼠疫中的伦敦)

幸运的是,这场疫情1年就结束了,而且这也是英国本土最后一次广泛蔓延的鼠疫。这背后同样也得益于伦敦是座大城市。

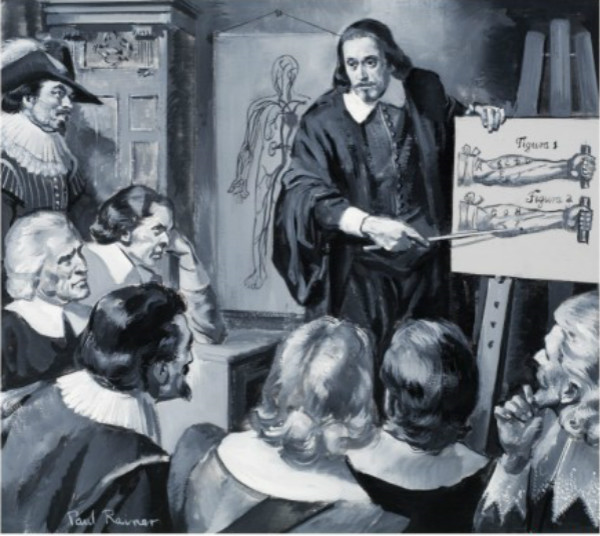

首先,伦敦的医疗作用不可忽视。那时,伦敦虽然没有建立完整的医学体系,但也非其他城市可比拟。剑桥大学学生、查理一世的侍医哈维,就在伦敦发现了血液循环,而这被称为17世纪医学上最重要的发现。

(哈维在讲解血液循环理论)

传染病学,也有了建树,最简单的例子是传染病隔离得到重视。在检查病人时,医生都穿着隔离服,带着手套。

1603年,英国建立的第一所隔离医院,就位于伦敦。虽然直到1665年,伦敦一共只有600个隔离床位,但这在当时的先进不言而喻。

其次,伦敦政府强大的执行力,同样起到了作用。伦敦市长、市府参事等主要官员,并未随着国王逃离伦敦。他们聘用公立医生为大众服务,组织埋葬尸体,雇佣看守人和搜查员,强制患病人群及时隔离等措施,都起到了不错的效果。

鼠疫的亲历者,《鲁滨逊漂流记》作者丹尼尔·笛福在书中写道:“我会经常有机会讲到那些行政长官,他们的智虑明达,他们的仁慈博爱,为穷人,也为维持良好秩序所做的那种警戒。”

(1680年代的伦敦)

最重要的是,伦敦遏制鼠疫的经验,以及鼠疫之后的反思,借助于伦敦的区位优势,最终传播到全世界,促进了近现代公共卫生体系的建设。

到18世纪左右,在欧洲已经很少有鼠疫出现了。如今,英国部分自来水可以直接饮用,也是来源于对伦敦鼠疫的反思。

大城市何去何从?

根据联合国数据,在2008年,人类历史上住在城市里的人第一次多过生活在农村的人。到2050年,全球70%以上的人将生活在城市里。我们将面临更大的城市,更拥挤的人群。

面对突发的传染性疾病,我们到底该怎么建设我们的城市?比如说,武汉这次疫情,就暴露出其在城市规划上的欠缺。作为高风险传染区域的华南海鲜市场,距汉口火车站不到1公里,步行只需要9分钟,驾车更是只需4分钟。而华南海鲜市场方圆一公里左右,还包括了武汉市第一中学、武汉博物馆、万达广场等人流密集场所。

其次,医疗资源投入的多寡和调配,也决定了大城市在面对疫情时的底气。

这次疫情中,武汉就曾经发生过比较严重的医疗资源挤兑。1月27日当天,武汉有1万多人涌进发热门诊,而真正需要留院观察的只有377人。一天后,武汉决定24小时开放发热门诊。大量人员进入发热门诊,不仅导致真正的患者不能及时被发现,还容易造成交叉感染。医护人员也疲于应对,医疗秩序被打乱。

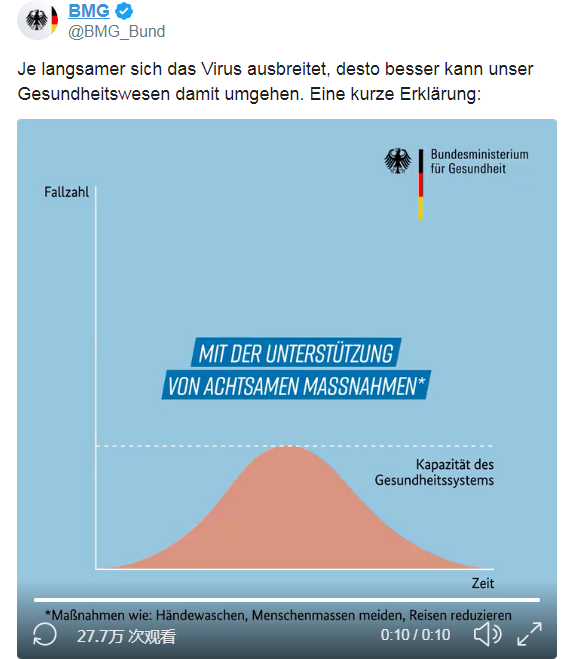

实际上,医疗资源挤兑是大城市公共卫生事件处置中,普遍面临的难题。连德国卫生部也在努力让疫情传播更加平缓些,好有序应对。

卢梭曾说:“城市是人类的深渊。”但实际上,大城市是经济社会发展的重要趋势。只是在经济一路狂奔后,我们需要考虑,如何更加科学、合理规划和建设城市,把更多资金投入在医疗等公共保障设施建设上。

毕竟,经济和城市发展的最终目的,是为了人的福祉。我们不能搞颠倒了。