本文来自微信公众号: Vista看天下 ,作者:王子伊,原文标题:《世界顶尖名校近四成学生自称“残障”,精英大学的竞争正在变形》,题图来自:视觉中国

在斯坦福大学,成为“残障者”,正在成为一件再普通不过的事。

这所诞生过85位诺贝尔奖得主、29位图灵奖得主的大学,长期被视为全球最严格的学术和能力筛选场所。

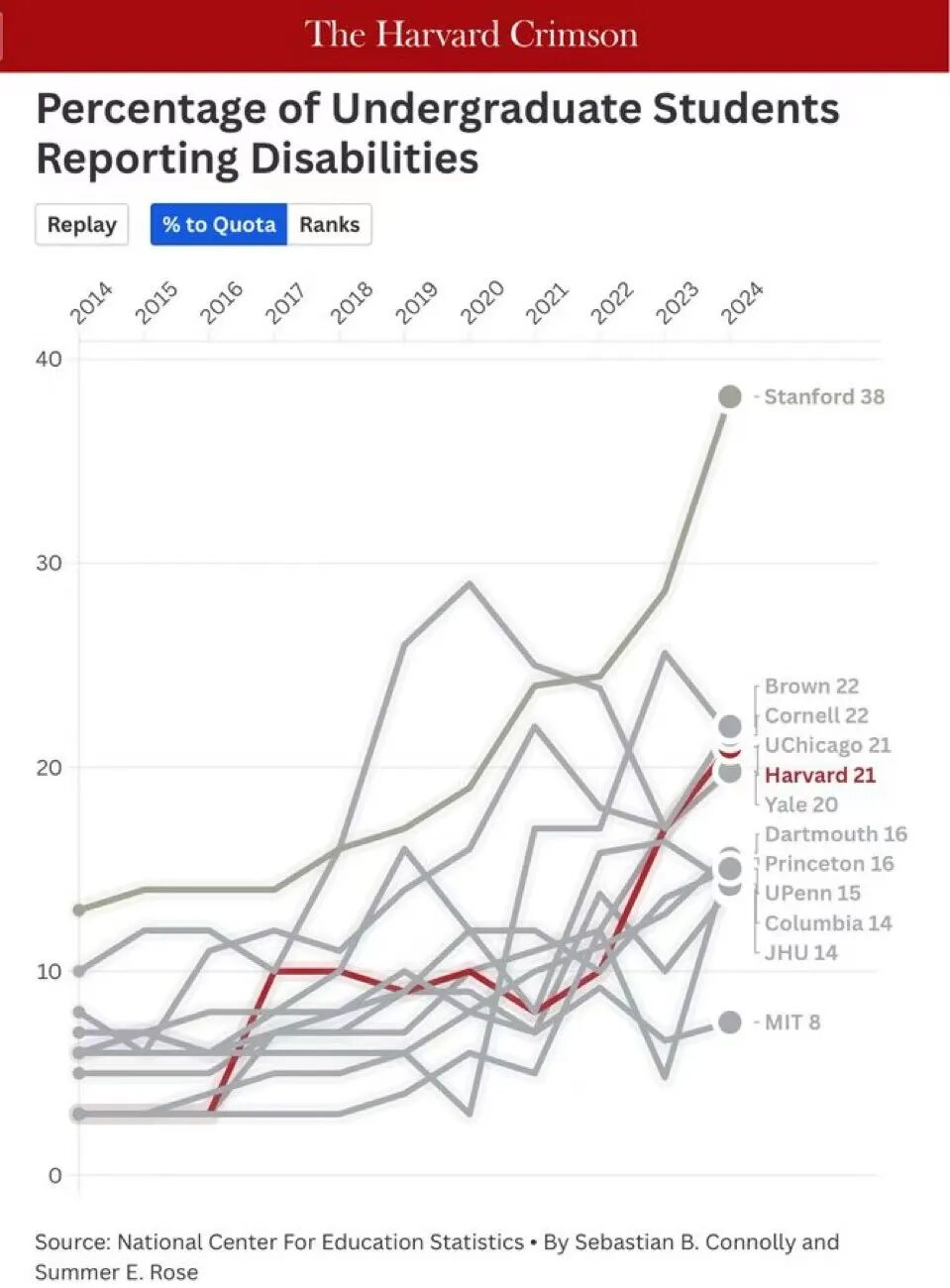

但如今,38%的本科生被正式登记为“残障者”。仅在2025年秋季学期,就有24%的本科生正在申请或使用“便利措施”(accommodations)。

这些便利措施的初衷,是为了给学习上有障碍的学生提供公平机会:延长考试时间、安排安静考场、优先分配宿舍……

但资源是有限的。 Tom,一位2022年入学的斯坦福哲学系本科生回忆,两年前学校的匿名论坛里就开始有人抱怨:抢不到单人间,双人间也轮不上。“那些好宿舍都被申请便利措施的学生提前锁定了。”

更让他惊讶的是,有些申请便利措施的同学, “看起来一切正常” 。

在美国名校,具有残障身份的学生群体正迅速扩大。在过去8年间,芝加哥大学申请便利措施的学生比例翻了3倍多;加州大学伯克利分校则在近15年里增长了近5倍。在布朗大学和哈佛大学,超过20%的本科生被登记为残障学生;在阿默斯特学院,这个数字高达34%。

媒体报道称, 这股美国高校“残障潮”中,部分学生明显是在钻制度的空子 :

富裕家庭花钱请医生为健康子女开具残障证明,以获取考试额外时间;还有不少学生在诊断测试中夸大症状或隐瞒实力。

在美国精英学府,特殊身份正在成为新的竞争筹码。

为什么美国名校里突然“遍地都是残障者”?这种激增为何偏偏在最近几年出现?而这,又为何在美国社会激起如此强烈的不满?

当“善良”的制度,遇上复杂的人性

如果只要张张嘴,就能换来优待——你愿不愿意“卖一下惨”?

这是摆在Tom面前的思想实验。

依据斯坦福的传统,高年级学生在选宿舍上有优先权,大三、大四先选,大二、大一随后。Tom注意到,从他大二开始,周围很多人开始抱怨,即便是大三大四,也不一定能选到好房间——所谓好房间,通常是单人间,或者是由内间、外间组成的双人间,每个间里各有一张床。很多高年级学生,最后只好住和大一新生一样的多人间。

而在高年级学生选房前,系统会先锁定一部分房间——这些房间是为申请便利措施的残障学生预留的。

他与一些通过申请便利措施住进好宿舍的朋友开诚布公地谈过。有人因为晚上要戴呼吸机怕吵到舍友,有人称自己患有抑郁症、焦虑症,需要私人空间,也有人说自己半夜会梦游,可能吓到室友。

Tom认为,在这些理由里,有的真切、有的模糊,有的半真半假。

他了解到,斯坦福申请便利措施的流程“相对宽松”:先跟学校的有关机构预约,讲述自己的情况;咨询师会继续追问、评估;如果认可学生的理由,便会出具一份诊断形式的证明;拿着这份文件,就能向无障碍教育办公室申请“特殊房型”。其中产生的费用,通常由学生医疗保险覆盖。

他总结, 无障碍办公室和学校诊所的工作人员普遍采取“善意推定”——默认学生是真诚、有迫切需求的,所以批准往往宽松而慷慨。

作为一所享誉世界的顶尖私立研究型大学,斯坦福每年有巨额的经费和社会捐款。Tom认为,学校有义务最大程度地满足一些学生的康复类型的需求。毕竟,他一年的本科学费折合成人民币就要四十多万。

但随后发生的事像一场“劣币驱逐良币”。他形容: 当少数人开始利用制度的善意与漏洞获取好处时,那些本来遵守规则的人反而被挤压。不公平感累积,最终促使更多学生加入“钻空子”的队伍。

十多年前,沈煜在斯坦福读硕士和博士时,身边的残障同学并不多。 2010年, 这个数据不到10% 。他猜测,如今38%的高比例,可能是一些学生在政治正确的氛围影响下,自觉或不自觉地夸大了自己的心理问题——毕竟心理问题通常依赖自我报告(self-report)的量表判断。

南京大学新闻传播学院助理教授谢卓潇也认为, 在美国,残障身份和性少数身份的“受害者文化”滥用与政治正确紧密相关,而这种现象具有鲜明的美式特征。

她强调,申请便利措施并不等于“卖惨”,但现实的问题在于,“目前便利措施的标准非常模糊,连管理者、政策制定者,甚至部分残障学生自己,也未必完全弄得明白。”

这种模糊性并非偶然。 2008年,《美国残疾人法》(ADA)修订,扩大了残障定义,明确学习、阅读、专注等生活活动受保护,即便损伤未严重限制日常生活,也在保障范围内。

高校也随之放宽要求。2013年,一项对200所大学的调研发现,多数学校在审批ADHD便利时,学生仅需提供医生证明;同时,DSM-5降低了ADHD的诊断门槛——只要症状“干扰或降低”学业表现即可。

在加州大学戴维斯分校读博的刘璇,也能看到支持如何融入日常教学。她课程页面上有一个固定提醒:“无需追求完美。心理健康资源会帮助你走向健康与成功。”下面列着学生健康与咨询服务的联系电话和紧急渠道。

(受访者供图)

她带的两个班共有四十名学生,只有一名学生从未出席课堂讨论。对方提前写信说明,自己在公共环境中会产生强烈的焦虑和恐惧。缺课意味着这门课可能挂科,但学校提供了一次重修机会。

谁能确保自己是“正常人”?

便利措施,远远不止钻空子、占便宜那么简单。

Tom记得他的一位好哥们。那人看起来外向、幽默。但一次暑假,他回中国做筛查,医生给出的诊断是“重度抑郁”。Tom说:“太搞笑了,我完全不觉得他抑郁,他自己都不知道。”

朋友事后和他复盘测评,其中一道题问:“看到小猫小狗被车压死,你会有什么反应?”朋友回答得很干脆:“ABCD都不会。我觉得无感——那就是狗的命。”

Tom明白,抑郁的诊断不是靠一道题决定的,看起来正常的人也可能有心理问题——只是可能还没被发现。

在他的观察里,斯坦福的不少学生都处于心理健康的灰色地带: “很多人或许多少都有点问题,只是没人去查。一查,就都有了。”

斯坦福有一个“神经多样性项目”(Stanford Neurodiversity Project),把大脑和行为差异视为人类的正常变化,而不是缺陷。

裴瑞是斯坦福心理系社会神经科学实验室的博士后研究员。她观察到,约一半的斯坦福本科生至少符合“中度抑郁”的临床标准。这个数据是结合心理医生的标准化问题得出的,“ 年轻人的心理问题可能比我们想象的还要严重 。”

她认为,高比例的心理健康问题,一方面与斯坦福的高竞争压力有关;另一方面,也可能与年轻人更开放地表达心理困扰有关。在社交媒体上,很多学生容易给自己贴上心理问题标签,这对他们是一种安慰:“就像感冒,你无法控制,但承认它能减轻心理负担。”

裴瑞举例,一门“变态心理学”课程结束后, 几乎每个学生都觉得自己有一两个问题 。

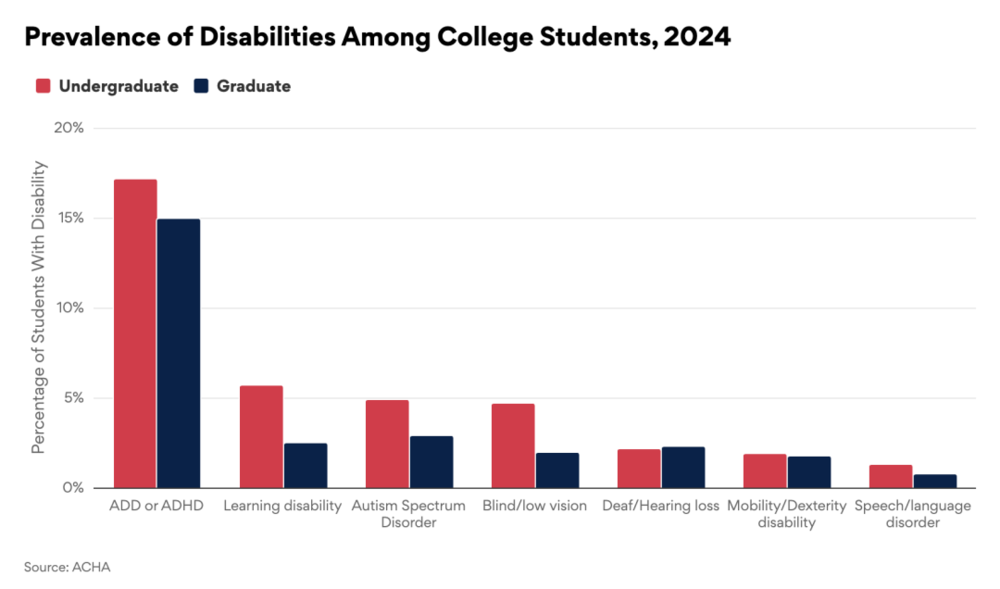

2024年,美国大学健康协会(ACHA)对超过2.55万本科生及近7000研究生进行调查显示,本科生最常见的残疾类型为注意力缺陷/多动障碍(17.2%)、学习障碍(5.7%)、自闭症谱系障碍(4.9%)及视力障碍(4.7%)。

这背后,也有时代的影子 。美国劳工统计局的数据显示,16岁及以上的残障人群在2020到2025年间出现明显增长。而这一时间段,恰好与疫情及其后遗影响高度重合。

2025年,美国疾病控制与预防中心(CDC)统计显示,超过四分之一成年人存在某种类型的残障。

这说明,不仅是生病的人变多了,被看见和承认的问题也在增加。

似乎,美国社会正处在一个转折点: “残障”,正在以前所未有的规模和速度,被社会系统正式识别和应对 。

“受害者”,还是“特权者”?

制度原本是为了让脆弱被看见,这是好事。但当善意被无限放大,本该保护弱者的制度,也可能变为某些强者手中的武器。

在斯坦福,无障碍教育办公室提供的另一项关键措施是作业延期。该政策适用范围广:慢性病反复、情绪波动、注意力难以维持,甚至依赖屏幕阅读器导致阅读速度慢的学生,都可以申请。这意味着, 同一门课程,不同学生可能面临不同规则。

“我们知道,人会按照激励机制行事,而学生当然会尽可能争取更多便利。”耶鲁大学心理学及认知科学教授布赖恩·肖尔指出。研究显示,获得考试加时的学生平均分通常高于未获得加时的学生。

对制度滥用的忧虑也并非空穴来风。

2019年,《华尔街日报》分析发现,有“美国最牛高中”之称的斯卡斯代尔高中,五分之一学生被认定为残障,有资格在大学入学考试中获得便利——这一比例是全美平均水平的7倍多。轰动一时的“名校入学舞弊案”(Varsity Blues)也暴露出,一些富裕家庭愿意花钱请不道德医生开具残障诊断,让孩子在标准化考试中获得加时。

《受害者文化的崛起》(The rise of victimhood culture)一书表明: 受害者文化在学费更昂贵、录取选择性更强的院校中表现得最为突出,这些学校的学生群体往往来自更富裕的家庭。

数据也说明了这一点。在考试中获得额外时间的学生比例,在经济条件较好的群体中上升得更快,也更多。 在美国,最富裕的1%家庭的学生获得便利措施比例最高,最贫困的1%家庭的学生比例最低 。

也有研究提供了佐证。一项针对精英文理学院的调查发现,那些获得学习障碍便利措施的学生,在阅读、数学和智商测试中,大多数人的认知能力高于平均水平,且没有任何功能障碍迹象。

长期研究受害者文化的学者莉莉·蔻利拉奇(Lilie Chouliaraki)指出,在高度数字化且存在历史性不平等的西方社会中,最脆弱的群体往往无声,而特权者的痛苦反而被广泛关注——尤其是白人群体的伤痛。这意味着,受害者身份的表述,有时不再体现脆弱,反而成为特权的象征。

媒体评论认为,美国精英大学中便利措施的兴起,很容易被看作一种中上层家庭孩子规避风险的手段。这种“不必要的便利”有双重效应:它既可能让你对同学不公平,也可能让你自我欺骗。借助额外时间掩盖学习短板、通过延长截止日期躲避时间管理的挑战,你或许能取得更好成绩,但同时也可能削弱了应对成年生活真正困难的能力。

也有朋友劝Tom,既然便利措施这么好拿,你也去申请一下。

但他觉得没必要。“学校很慷慨,会给有需要的人一些补偿和优待。但社会竞争是残酷又冷漠的,老板不会因为你有ADHD就给你施舍,让你三个小时做完别人两小时完成的任务。我不想让自己在学生时代就习惯这种优待,这不利于我的长远发展。”

制度的“温度”与“精度”,如何同时成立?

便利措施不是凭空出现的。它是美国长期性别平等、残障权利和社会运动的成果。

250年前,美国的宗教观念把残障视为“上帝的惩罚”,他们被迫隐身,活得毫无尊严。50年前,一个下肢瘫痪的人想靠轮椅穿过校园,可能都得“连滚带爬”。

哥伦比亚大学人类学教授罗伯特·F·墨菲在《静默之身》写下自己1977年坐轮椅回校的经历:教学楼四周装了几个金属坡道,有些陡得离谱,下雨天还会打滑,系里不得不安排一个助手帮他拿书,护送他走动。

今天,美国的便利措施已经高度制度化。法律为残障者提供保障,公共文化也逐渐形成共识:弱势群体理应得到额外支持。

斯坦福无障碍教育办公室称,残障是一条光谱,没有固定清单,也没有明确边界。大多数残障是看不见的——ADHD、焦虑、抑郁、自闭症谱系、阅读障碍……这些隐性困难同样会让一个学生在求学路上举步维艰。

但宽容并非没有成本。随之而来的,是关于公平性的争议、不断增加的财政压力,以及一种更隐秘的风险: 当标准本身是模糊的,原本为弱者预留的资源,是否会被强者占用?

在Tom看来,问题的根源来自制度内部的分岔——不同角色站在不同的立场上。校医首先对学生负责,而不是对学校负责。学生只要表现出一些症状,医生往往会倾向于相信、支持、出具证明。制度因此天然有灰度:有人确实需要帮助,也有人借此获得便利。监管难,界限更难划清。

而在学校管理层的视角,另一个恐惧始终存在:制度一旦被证明“失灵”,就会变成“丑闻”。至于未来校方会提高审核门槛,还是另寻出路,Tom也很难预测。

裴瑞认为, 争议之所以发生,反而说明制度在发挥作用。 她看到的,是斯坦福日常校园里真实存在的多元:视障学生、坐轮椅的学生都能被“看见”,也被支持。

她承认,不公平或许存在,一些人会通过钻空子拿到不属于他们的“资源性的便利”。但这不是问题的终点,而是起点。真正需要思考的,是如何找到那个“度”—— 既让真正需要的人得到照顾,又不让制度滑向特权 。

不同声音,最终指向同一个难题: 制度的“温度”与“精度”,如何同时成立。

然而,便利措施需求激增的趋势已经无法忽视。不久的将来,某些美国大学甚至可能面临“获得便利的学生多于未获得便利的学生”的局面。这在十年前听上去还像个玩笑。

曾任斯坦福残障工作小组联合主席的保罗·格雷厄姆·费舍尔说:“我和斯坦福行政部门的人谈过。他们在讨论——我们在哪一点可以说不?如果(残障学生)比例达到50%或60%怎么办?什么时候我们必须说‘我们做不到’?”

没有人能给出答案。

唯一确定的是——在无限扩张的善意和有限的资源之间,这场拉锯才刚刚开始。

(应受访者要求,Tom、沈煜、刘璇为化名)

(特别鸣谢南京大学新闻传播学院助理教授谢卓潇和中国残障权益倡导者蔡聪对本文提供的修改建议和参考资料。)